アセットパブリッシャー

Dorothee Wilms zum 80. Geburtstag

アセットパブリッシャー

Dorothee Wilms ist eine ungewöhnliche Persönlichkeit unter allen Bundesministerinnen und Bundesministern in der nunmehr 60jährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Dass die Abschaffung ihres Ressorts, des Ministeriums für innerdeutsche Beziehungen, als Erfolg und Ausdruck einer erfüllten Aufgabe gefeiert werden konnte, ist ein höchst seltener Fall.

Ausbildung und beruflicher Aufstieg

Dorothee Wilms kam am 11. Oktober 1929 in Grevenbroich als Tochter des Bürgermeisters Lorenz Wilms und seiner Frau Lieselotte, geb. Schiedgens, zur Welt. Nach dem 1950 aufgrund der Kriegs- und Nachkriegswirren mit etwas Verzögerung abgelegten Abitur nahm sie zunächst ein Germanistik- und Geschichtsstudium an der Universität Köln auf, ehe sie 1951 zu Volkswirtschaft, Soziologie und Sozialpolitik wechselte, dabei aber weiterhin auch historische Vorlesungen besuchte. 1954 machte sie ihren Abschluss als Diplom-Volkswirtin und wurde 1956 mit einer Dissertation über „Das makro- oder mikroökonomische Verfahren in der Nationalökonomie“ zum Dr. rer. pol. promoviert. In der Zwischenzeit war Dorothee Wilms schon Wissenschaftliche Referentin im Deutschen Industrie-Institut in Köln geworden, zunächst zuständig für Mädchen- und Frauenfragen in der Abteilung Bildungs- und Gesellschaftspolitische Fragen. Im Industrie-Institut blieb sie bis 1973 tätig, zuletzt als stellvertretende Abteilungsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung. In dieser Zeit entstanden zahlreiche Studien und Publikationen, die sich mit sozialpolitischen Problemen, mit Fragen der Erwerbstätigkeit von Frauen und Mädchen, der Bildung und Ausbildung von Jugendlichen sowie der betrieblichen und beruflichen Aus- und Weiterbildung beschäftigten. Von 1962 bis 1968 war sie zudem nebenamtliche Dozentin für Wirtschafts- und Gesellschaftslehre an einer katholischen höheren Fachschule für außerschulische Pädagogik.

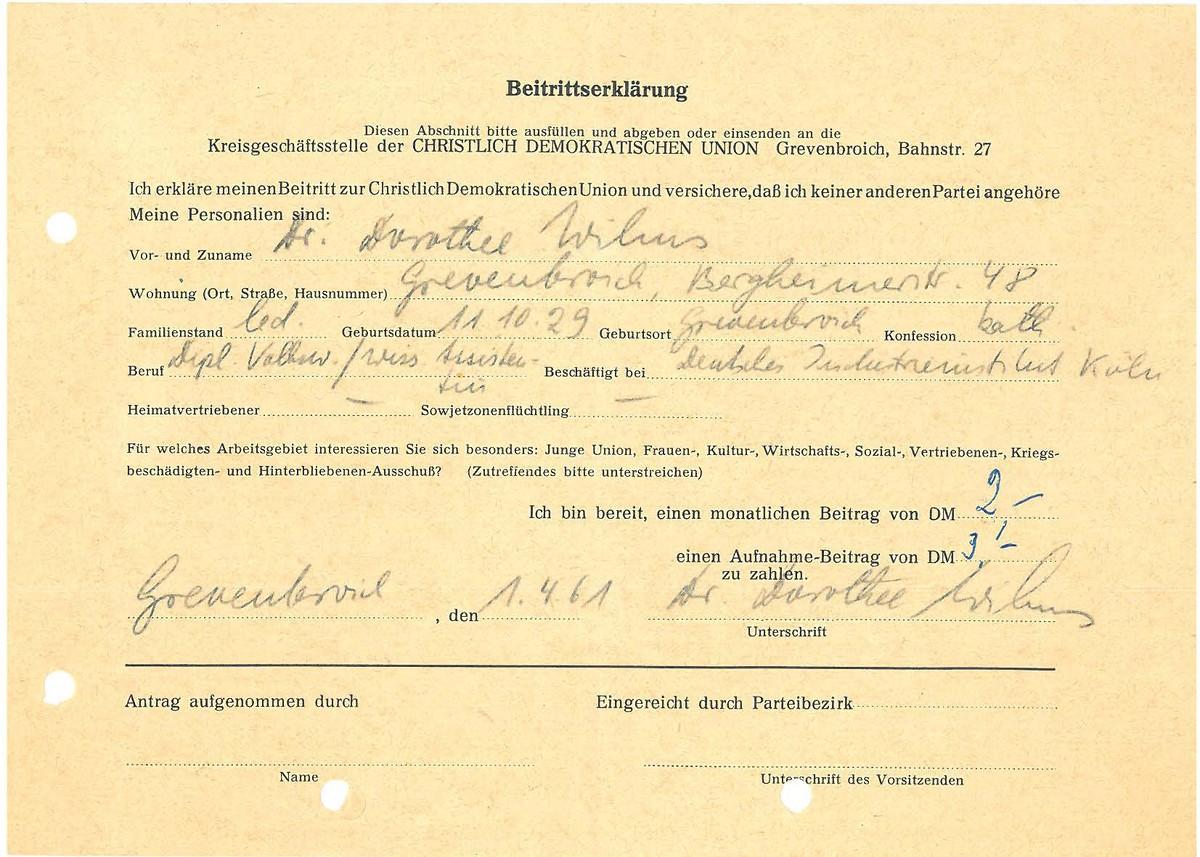

1961 trat Dorothee Wilms in die CDU ein, gehörte von 1967 bis 1973 dem Rat ihrer Heimatstadt Grevenbroich an und übernahm 1973 den Vorsitz der Frauenvereinigung des Landesverbandes Rheinland, den sie bis 1985 innehatte. 1974 wechselte sie auf Bitten des neuen Generalsekretärs Kurt Biedenkopf in die Bundesgeschäftsstelle der CDU, wo sie bis 1976 als stellvertretende Bundesgeschäftsführerin und 1974/75 zusätzlich als Hauptabteilungsleiterin Politik fungierte.

Politische Karriere

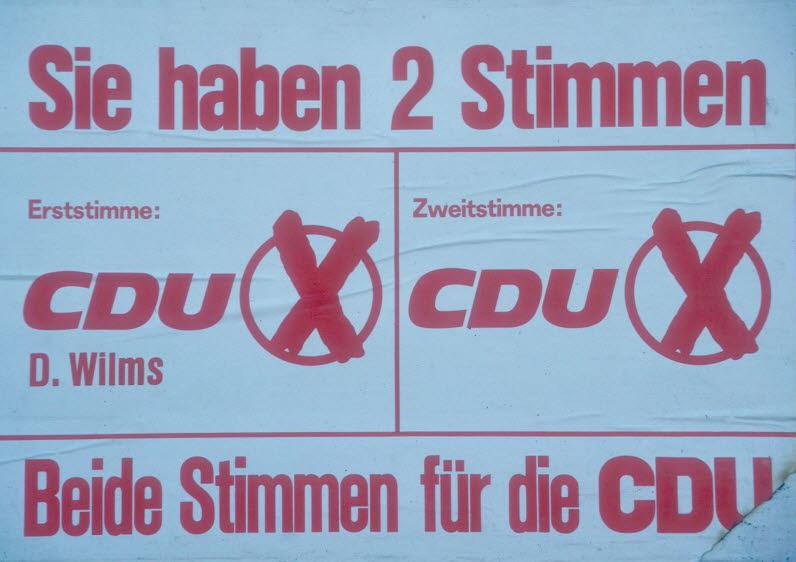

Nach ihrem erstmaligen Einzug in den Deutschen Bundestag im Jahre 1976 profilierte sie sich rasch als Expertin für bildungspolitische Fragen und wurde Mitglied im Ausschuss für Bildung und Wissenschaft. Von 1980 bis 1982 war sie als erste Frau Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Parallel dazu leitete sie von 1977 bis 1982 die Forschungsstelle bildungs- und gesellschaftspolitische Entwicklung beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.

Aufgrund ihrer langjährigen beruflichen Erfahrung erschien sie nach dem Regierungswechsel von 1982 geradezu prädestiniert dafür, das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft zu übernehmen. Obwohl damals einzige Frau am Kabinettstisch, erhielt sie somit nicht, wie bislang üblich, das Familienressort, sondern ein Fachministerium. Selbstbewusst erklärte sie anlässlich der Amtsübernahme: „Ich bilde mir ein, dass ich vom Fachlichen her genügend für dieses Amt mitbringe.“ Schwerpunkte ihrer Tätigkeit im Bildungsressort waren die Neuregelung des BAföG, die Novellierung des Hochschulrahmengesetzes sowie die Bewältigung der Lehrstellenkrise – angesichts der dringlichen Sanierung des Bundeshaushalts waren dies schwierige Herausforderungen, zumal sie zunächst eine Kürzung des Bildungsetats um 15% hinnehmen musste. Als ihren größten Erfolg im Amt der Bundesbildungsministerin bezeichnete sie später die Tatsache, dass es gelungen sei, durch Belebung der Wirtschaft und durch die Stärkung des Ausbildungswillens in den Betrieben das Lehrstellenproblem weitgehend gelöst und allen Jugendlichen eine Berufsausbildung ermöglicht zu haben.

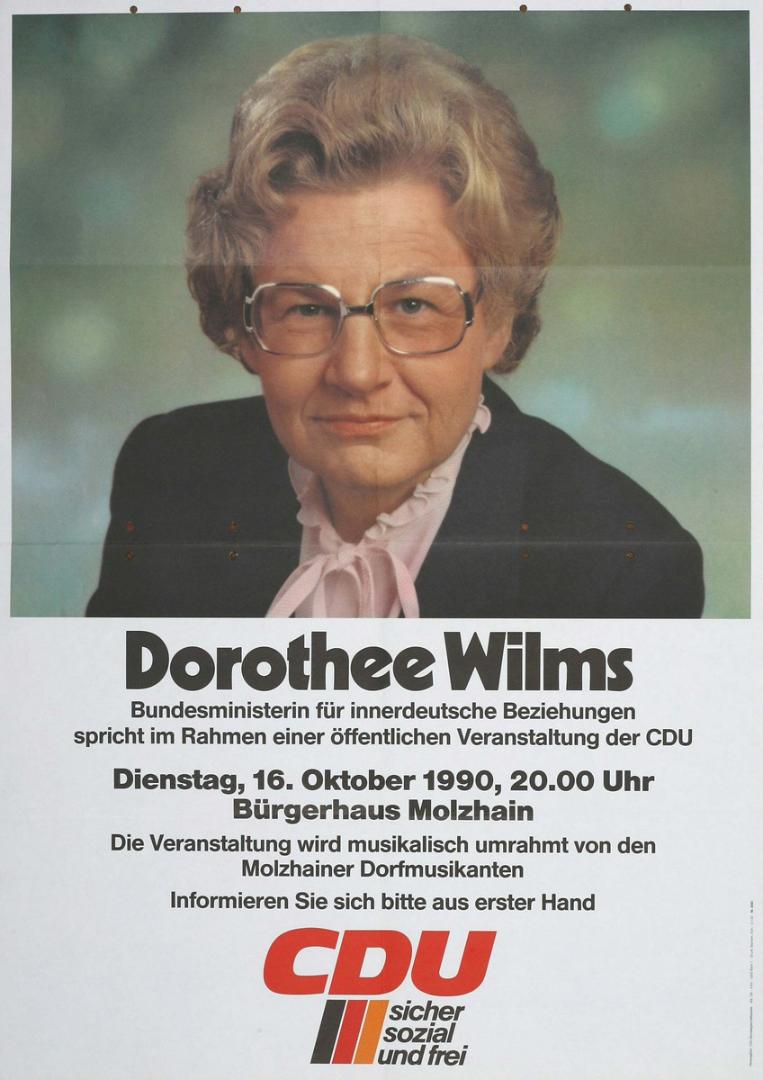

Recht überraschend – auch für sie selbst – trug ihr Bundeskanzler Helmut Kohl nach der Bundestagswahl 1987 die Nachfolge Heinrich Windelens als Bundesministerin für innerdeutsche Beziehungen an. Dorothee Wilms, die gerne ihre Arbeit im Bildungsministerium fortgesetzt hätte, arbeitete sich rasch und gründlich in die Problemfelder der Deutschlandpolitik ein, wobei ihr die Herkunft aus der Sozialpolitik besonders den Blick die menschliche Dimension der deutschen Teilung schärfte. Sie engagierte sich daher besonders auf dem Gebiet der menschlichen Erleichterungen. Sehr präsent war ihr die europäische Dimension der deutschen Frage, weshalb sie sich durch zahlreiche Auftritte im befreundeten Ausland bemühte, dortige jüngere Politiker mit der Teilung Deutschlands und Europas zu konfrontieren und die andauernde Viermächteverantwortung für Deutschland als Ganzes im Bewusstsein der europäischen Nachbarn zu halten. Zudem förderte sie intensiv die deutschlandpolitische Forschung. Anlässlich des 60. Geburtstages im Jahre 1989 würdigte daher die Forschungsgruppe Deutsche Frage am Institut für Politikwissenschaft der Universität Mainz ihre Verdienste um die wissenschaftliche Beschäftigung mit deutschlandpolitischen Problemen in einer Festgabe mit dem Titel „Nachdenken über die Deutsche Frage“.

Im Zuge des Umbruchs in der DDR und des deutschen Einigungsprozesses konnte das innerdeutsche Ministerium seine Fachkompetenz nicht voll zur Geltung bringen, da die Federführung für die Verhandlungen im Bundeskanzleramt und im Bundesinnenministerium lag. Die innerdeutschen Aufgaben des Ministeriums erloschen faktisch mit dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990. Dennoch sah Dorothee Wilms durchaus eine weitere Existenzberechtigung „ihres“ Ministeriums, da es einen wichtigen Beitrag zur Lösung der zahlreichen Probleme leisten könne, die die jahrzehntelange Spaltung mit sich gebracht hatte. Die Entscheidung für die Auflösung betrachtete sie daher mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Dennoch überwog selbstverständlich die Freude, denn, so führte sie bei der Abschlussveranstaltung der Bundesregierung für das bisherige Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen am 21. Januar 1991 (Rede als .pdf) aus: „Wann je konnten die Mitarbeiter eines sehr politischen Bundesministeriums sagen: ´Aufgabe erfüllt?´“.

Um die Bewahrung der Erinnerung

Von 1992 bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag 1994 engagierte sich Dorothee Wilms mit großem Elan in der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“. Ihre letzte Rede im Plenum befasste sich mit den Ergebnissen der Enquete-Kommission. Dabei hob sie die Bedeutung der unter Konrad Adenauer durchgesetzten Politik der Westbindung für das Zustandekommen der Wiedervereinigung 1990 hervor.

Der Bewahrung des Andenkens und des politischen Erbes des ersten Bundeskanzlers widmet sie sich seit 1991, zunächst als Vorstandsvorsitzende (1991/92) und seither als Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Bundeskanzler Adenauer-Haus in Rhöndorf.

1992/93 war sie nach dem Wechsel des amtierenden Vorsitzenden, Prof. Dr. Bernhard Vogel, als Ministerpräsident nach Thüringen kommissarische Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung, deren Mitglied sie seit 1968 ist. Dem Vorstand der KAS gehörte sie von 1992 bis 2005 an. Von 2000 bis 2004 war Frau Wilms außerdem Vorsitzende der Vereinigung der ehemaligen Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments.

2001 errichtete sie die Dorothee Wilms-Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Diese ist nach ihrem Willen vorwiegend im Bereich der Geisteswissenschaften fördernd tätig, die – so die Gründerin anlässlich der Stiftungserrichtung – angesichts der heutigen Konzentration auf die „Lebenswissenschaften“ der besonderen Förderung bedürften. Es sollen vor allem solche Themen und Vorhaben besonders berücksichtigt werden, die sich mit der wechselvollen Geschichte des Verhältnisses zwischen Deutschland und den Staaten in Mittelosteuropa beschäftigen, zu denen Dorothee Wilms als letzte Bundesministerin für innerdeutsche Beziehungen eine besondere Nähe hat. Ein weiteres Augenmerk liegt – ohne damit ausschließlich Frauenförderung betreiben zu wollen – auf der Unterstützung von Nachwuchswissenschaftlerinnen. Das jährlich vergebene Stipendium ist für Kandidaten und Kandidatinnen aus dem In- und Ausland offen.

Nach wie vor ist Frau Dr. Wilms bei zahlreichen Veranstaltungen präsent, sei es bei der KAS oder bei der Stiftung Bundeskanzler Adenauer-Haus in Rhöndorf. Anlässlich ihres 80. Geburtstages wird sie am kommenden Dienstag in Bonn mit einer hochrangig besetzten Festveranstaltung geehrt.

Christopher Beckmann