Naomi Harris *1973 ist eine kanadische Fotografin. Sie hat am International Center of Photography in New York studiert und lebt heute in Los Angeles und Toronto.

Während Naomi Harris für ein anderes Projekt shootet, macht sie jemand auf den in der Nähe gelegenen Ort Helen in Georgia aufmerksam. Dies war der Ausgangspunkt für ihr nächstes Projekt EUSA. Die dort zelebrierte Verbundenheit mit Deutschland manifestiert sich im bizarren Anblick eines bayerischen Bergdorfes – mitten in den amerikanischen Appalachen. Im örtliche Souvenirshop finden sich T-Shirts mit Konföderierten-Flaggen und der Aufschrift „It`s a southern thing“. Die dortigen Bewohner fahren zweigleisig: Sie verorten sich gleichermaßen in einer deutschen und einer US-amerikanischen Kultur, die beide auf seltsame Art rückwärtsgewandt daherkommen.

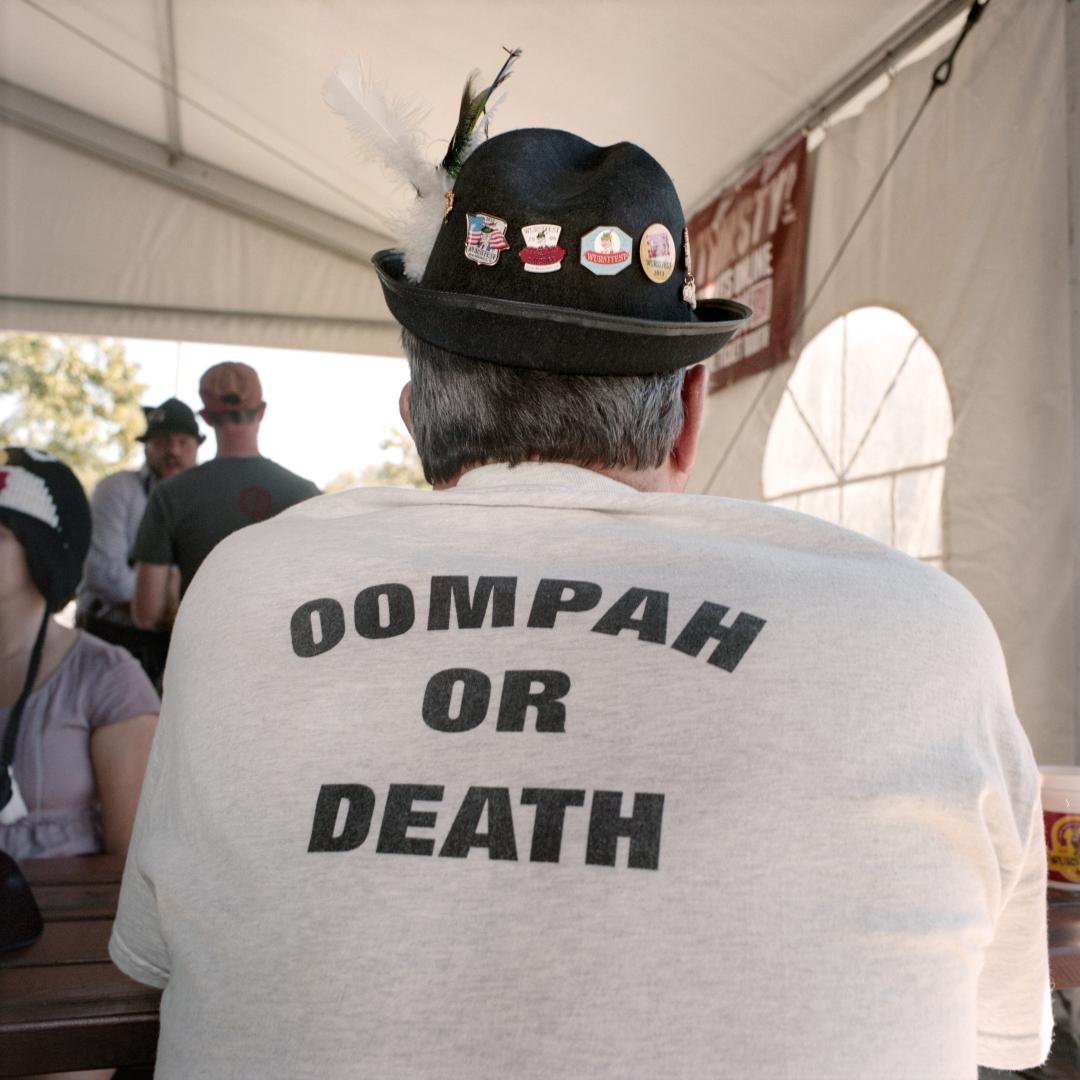

Handelt es sich um die romantisierte Heimatverbundenheit einer exilierten Minderheit? Es mag ein wenig überraschen, dass gleich ein ganzes Dorf dieser „Traditionspflege“ anhängt. Doch das Phänomen, dass Bewohner eines Ortes, die kulturellen Eigenheiten aus der alten Heimat bewahren, ist weltweit anzutreffen. In Helen sind es allerdings keine kulturellen Beweggründe, es ist knallhartes Marketing! Als das Städtchen in den 1960ern vor dem finanziellen Ruin stand, beschlossen die Bewohner es umzugestalten: in ein bayerisches Dorf mitsamt zweimonatigem Oktoberfest, in der Hoffnung, spendable Touristen anzulocken.

Für ihr Projekt EUSA (2008 – 2015) fotografierte Naomi Harris Menschen aus Helen und 26 weiteren Orten in Europa und den USA, die sich Kulturen des jeweils anderen Kontinents verschrieben haben: US-Amerikaner, die europäische Eigenheiten kultivieren und Europäer, die amerikanische Geschichte „nachstellen“. Das 2018 daraus entstandene Buch ist nachgerade topaktuell. Nicht nur, weil sich die neue amerikanische Regierung, von Europa versucht abzusetzen. Auch wir Europäer fragen uns derzeit, wie nah uns die größte Demokratie der westlichen Hemisphäre noch ist.

Harris hat eine Fotofolge geschaffen, die den Betrachter persönlich anspricht. Die Themen und Orte könnten nicht unterschiedlicher sein, verbindend ist aber der intime Blick, die Momentaufnahme, die Essenz der jeweiligen Situation. Da ist ein Paar: Sie im Dirndl, er in Lederhosen; beide posieren stolz beim „Wurstfest“ in New Braunfels, Texas. Da die zwei Schweden in voller Trappermontur à la Karl May. Harris‘ Protagonisten haben weder Kosten noch Mühen gescheut: Kleider, Haare, Bart – alles zeugt von unendlicher Liebe zum Detail. Die von Harris Portraitierten „leben“ die Kultur der anderen, sei es auch nur auf Zeit.

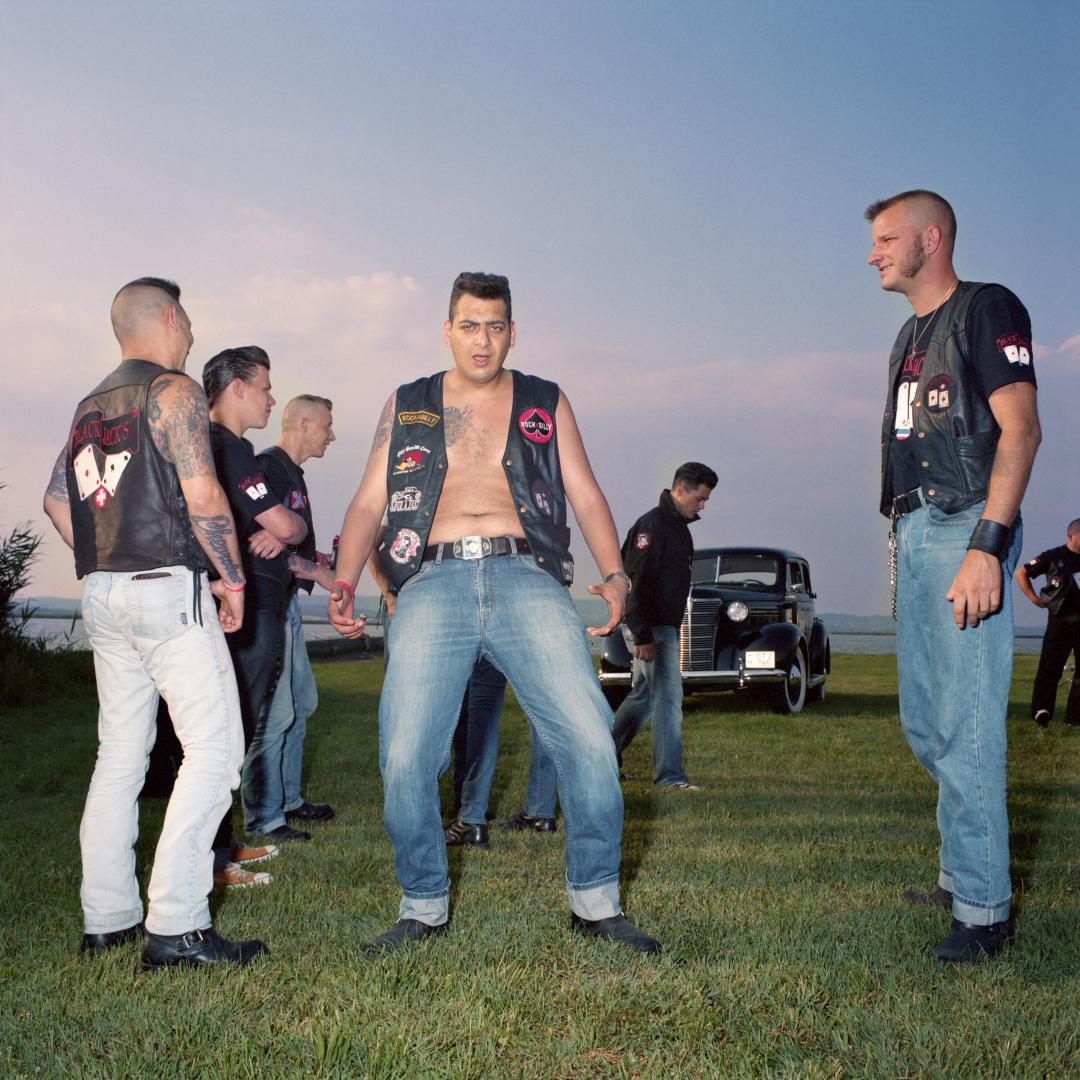

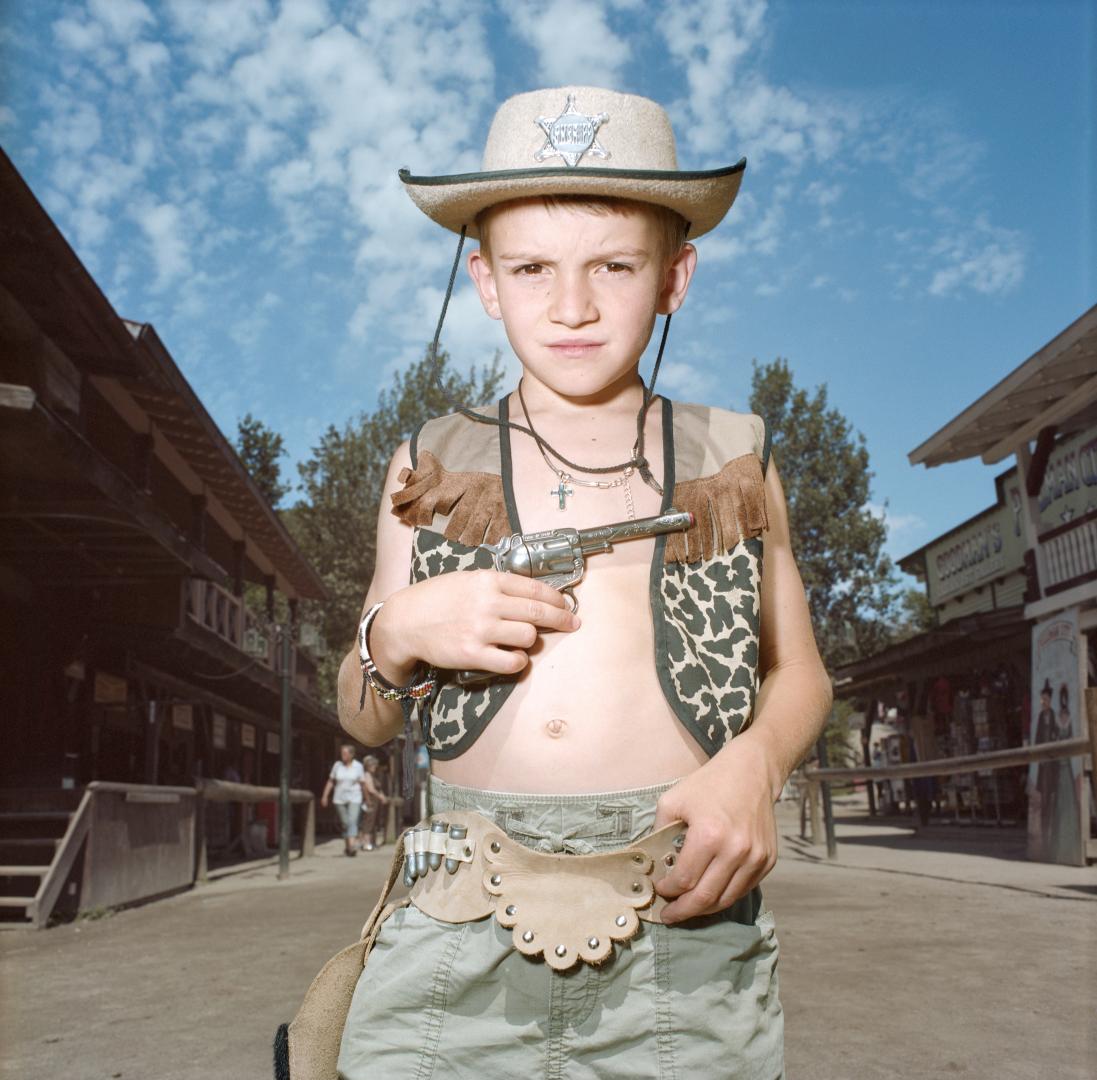

Andere Bilder entführen uns in seltsam anmutende Situationen: so unter exzessiv Feiernde auf einem Rockabilly Festival in Agard, Ungarn. Oder zu Kindern in niederländischer Tracht, die anlässlich des Tulpenfests in Orange Country, Iowa, symbolisch die Straße fegen. Wie Harris selbst sagt: “On both sides, it’s an obsession with a simpler past that never really existed.” In den USA wird eine Art Märchenwelt geschaffen, die ein verklärter Tribut an die Vorfahren ist und die eigene Herkunft feiert. In Europa geht es um den Enthusiasmus für ein mythologisiertes Amerika der Vergangenheit. Glorreiche Zeiten werden aufgerufen, als die USA frei waren und bevölkert von Helden, Cowboys und Indianern – wie in alten Filmen. Mit der Wirklichkeit haben diese Rekonstruktionen nicht viel gemein. Die Orte spiegeln eine Wunschvorstellung. Die Porträts dieser Menschen sind sentimental und idealisiert. Sowohl auf der US-amerikanischen wie auch europäischen Seite haben die meisten Menschen, die dieser Art von Freizeitbeschäftigung nachgehen, das jeweils andere Land nie selbst besucht. Sie huldigen vielmehr einer Idee dieses Landes.

Für Naomi Harris war dies nicht der erste Exkurs in eine Welt des Abseitigen. Für ein früheres Projekt portraitierte sie Besucher von Swingerclubs in den USA. Sie sagt von sich selbst, dass sie als Umwelt-Porträtistin (environmental portraitist) versucht in einem dokumentierenden Stil die Abgründe der Populärkultur einzufangen. Damit steht sie am ehesten dem Stil des ikonischen William Eggleston nahe, der sich bereits in den 1960er Jahren schlichten, als nicht bildwürdig geltenden Motiven zuwandte und diesen mit spezieller Farbfilm-Technik Hochglanzwirkung verlieh. Die Farbgebung wirkt auch bei Harris aufgeputscht, der Blickwinkel aus der Froschperspektive unkonventionell, wie ein Schnappschuss. Irritierende Details machen auf die Absurdität der Szene aufmerksam. Gleichzeitig sind die, wie Schnappschüsse wirkenden Aufnahmen, sorgsam komponiert, ohne dabei an Authentizität zu verlieren. Ihre Aufnahmen entstehen mittels einer klobigen, zweiäugigen Mamiya C330 Spiegelreflexkamera, tragbaren Lichtstativen und Blitzen. Mit überschaubarer Technik fängt Harris in aussagekräftigen Szenen die Idee vom jeweils anderen ein. Die im EUSA-Projekt entstandenen Bilder zeigen, trotz der vordergründigen Banalität der Motivik, die tiefe Verbundenheit zwischen den beiden Kontinenten. Es sind Bilder von Sehnsuchtsorten der portraitierten Menschen entstanden, die ein Gefühl transportieren, das tiefer geht als die tagespolitischen Verwerfungen zwischen den Nationen.

Antonella Schuster, geboren in Augsburg, aufgewachsen im Allgäu. Sie studierte Kunstgeschichte, Alte Geschichte (griechisch./römisch), Mittelalterliche Geschichte, Historische Hilfswissenschaften und Bayerische Landesgeschichte an der Universität Regensburg.

Promotionsstudium an der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Thema „Neue Allegorien im 14. Jahrhundert“ bei Prof. Dr. Ulrich Pfisterer. Parallel Tätigkeit für den Forschungsverbund Provenienzforschung Bayern von 2018 bis 2022. 2023 Mitarbeit in der Direktion des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München.