Asset-Herausgeber

1969–1982: Die CDU/CSU in der Opposition

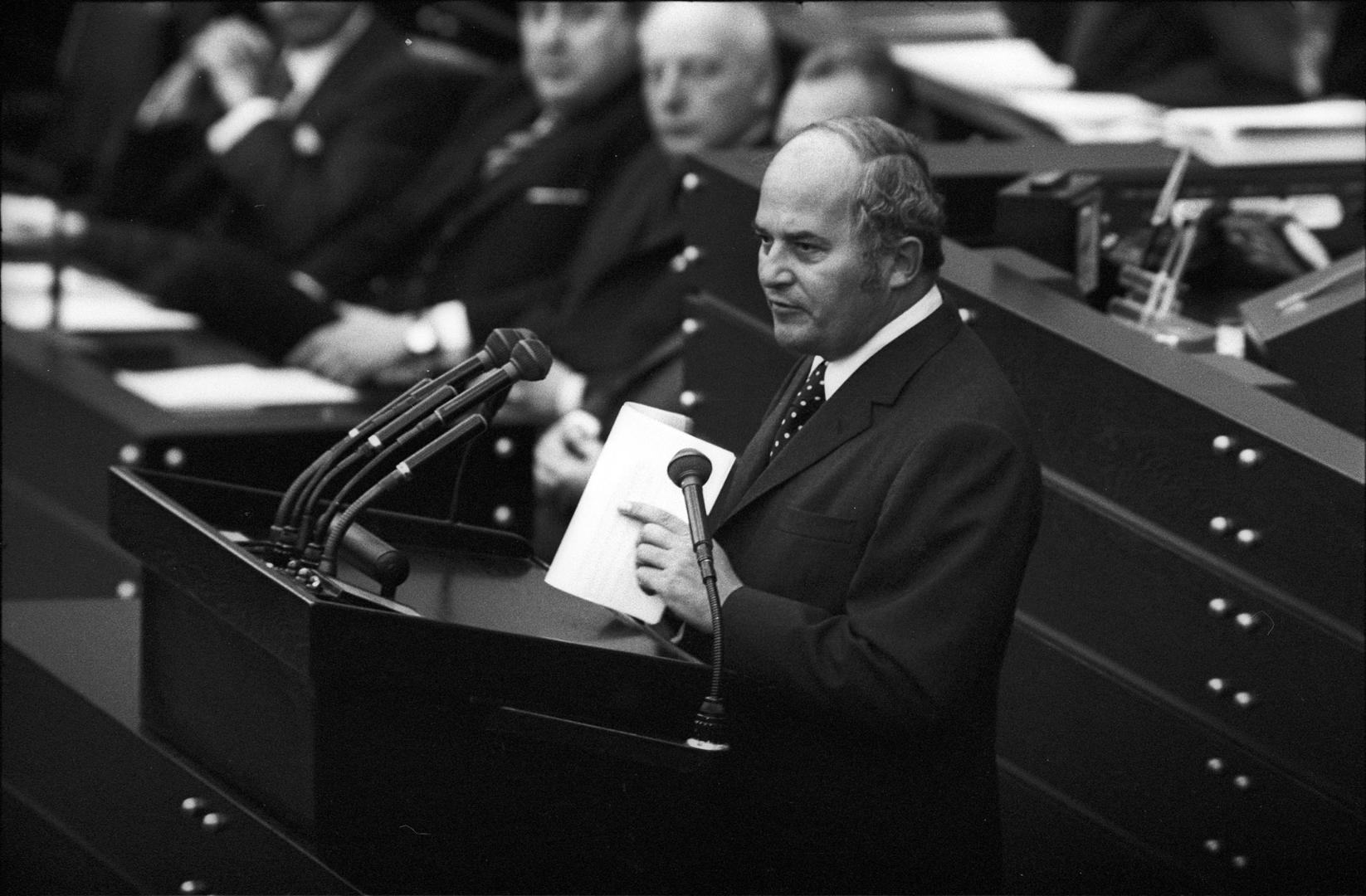

Die CDU/CSU-Fraktion unter Rainer Barzel, Karl Carstens und Helmut Kohl.

Asset-Herausgeber

Die Jahre von 1969 bis 1982, in denen sich die CDU/CSU-Fraktion zum ersten Mal in der Opposition befand, können in drei Abschnitte unterteilt werden: Von 1969 bis 1973 stand die Fraktion weiter unter der Leitung von Rainer Barzel. Zwischen 1973 und 1976 wurde sie von Karl Carstens geführt. Ab 1976 war Helmut Kohl Fraktionsvorsitzender.

☛ 1969 bis 1973: Die Fraktion unter Rainer Barzel

☛ 1973 bis 1976: Karl Carstens als Fraktionsvorsitzender

☛ 1976 bis 1982: Helmut Kohl steht an der Spitze der Fraktion

1969 bis 1973: Die Fraktion unter Rainer Barzel

Obwohl die CDU/CSU-Fraktion die Bundestagswahl 1969 gewonnen hatte und die stärkste Fraktion stellte, musste sie in die Opposition gehen. Dieser Wechsel wurde von dem umsichtigen und bewährten Fraktionsvorsitzenden Rainer Barzel organisiert, der die Fraktion seit 1964 führte. Der Mitarbeiterstab wurde ausgebaut und bis zum Ende der Wahlperiode von 55 auf 170 Mitarbeiter erheblich vergrößert. Um die Arbeitsabläufe der Fraktion zu verbessern, setzte Barzel noch 1969 eine Reformkommission ein. Außerdem wurde ein Planungsstab eingerichtet, der unter Leitung von Hans Katzer Ausarbeitungen zu gesellschaftspolitischen Themen erstellte.

Nachdem sich alle Hoffnungen auf eine rasche Rückkehr in die Regierung 1970 zerschlagen hatten, wurde die Fraktion zum eigentlichen Motor der Opposition und die CDU von der Kanzler- zur „Fraktionspartei“. Um möglichst viele Gemeinsamkeiten aus den Jahren der Großen Koalition zu erhalten, schlug Barzel einen konstruktiv-kooperativen Oppositionskurs ein. Den Gesetzesvorhaben der sozialliberalen Koalition stellte die CDU/CSU-Fraktion häufig eigene Vorschläge entgegen.

Die Arbeit der Fraktion wurde vor allem in den sechs Arbeitskreise geleistet. Zusätzlich wurden noch Arbeitsgruppen zu besonderen Themen eingerichtet, wovon der Ostkommission unter der Leitung von Werner Marx aufgrund der Ostpolitik der sozialliberalen Koalition große Bedeutung zukam. Des Weiteren gab es noch eine Arbeitsgruppe Umweltschutz.

Im Gegensatz zu den vorherigen Legislaturperioden kam es in der 6. Legislaturperiode zu vielen Übertritten von Abgeordneten der FDP und der SPD zur CDU/CSU-Fraktion, weshalb sie 1972 ebenso viele Abgeordnete zählte wie die Regierungsfraktionen SPD und FDP.

Im Zentrum der politischen Auseinandersetzung stand in der 6. und 7. Legislaturperiode vor allem die Ost- und Deutschlandpolitik. Obwohl die Union eine Aussöhnung mit Polen und der UdSSR befürwortete, lehnte sie das Zustandekommen des Moskauer- und des Warschauer Vertrages und deren Inhalt ab. Für sie waren die Verträge zu hastig ausgehandelt worden und ihr Inhalt zu einseitig und unklar. Auch in den Verträgen mit der DDR sei man dieser zu weit entgegengekommen und habe zu wenig Verbesserungen für die Menschen erreicht. Maßstab für die Verträge müssten das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die Menschenrechte sein. Um die Ratifizierung der Ostverträge (Moskauer und Warschauer Vertrag) zu verhindern, beantragte die CDU/CSU-Fraktion erstmals in der Geschichte des Bundestages 1972 ein Konstruktives Misstrauensvotum. Barzel ging fest davon aus, die für einen Regierungswechsel erforderlichen 249 Stimmen zu bekommen. Bei der Abstimmung am 27. April 1972 wurden jedoch nur 247 Stimmen für Barzel abgegeben. Wie inzwischen bekannt geworden ist, hatte dabei das Ministerium für Staatssicherheit der DDR seine Hand im Spiel und mindestens zwei Abgeordnete der Union bestochen.

Als am folgenden Tag der Kanzlerhaushalt bei Stimmengleichheit im Bundestag scheiterte, mussten Regierungskoalition und Opposition aufeinander zugehen. Sie einigten sich nach intensiven Gesprächen am 9. Mai 1972 auf eine Gemeinsame Entschließung zu den Ostverträgen, die eine verbindliche Interpretation der Verträge enthielt. Weil aber die rechtliche Bedeutung der Entschließung unklar blieb, hielten viele Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion an ihrem Nein zu den Ostverträgen fest. Um die Verträge, die durch ein Junktim der UdSSR mit dem Berlin-Abkommen verbunden waren, aber nicht scheitern zu lassen, einigte sich die Fraktion schließlich auf Enthaltung. Damit wurde zwar ein Auseinanderbrechen der Fraktion vermieden, aber die Bemühungen von Barzel, eine Zustimmung zu den Ostverträgen zu erreichen, waren gescheitert. Am 17. Mai 1972 passierten der Moskauer und der Warschauer Vertrag den Deutschen Bundestag.

Aus der Bundestagswahl am 19. November 1972 ging die SPD erstmals als stärkste Fraktion hervor. Das Wahlergebnis sorgte in der CSU für Kritik an der Wahlkampfführung und am Auftreten der CDU. Ihre Drohung, die Fraktionsgemeinschaft aufzukündigen, wies deutlich auf erste Risse zwischen CDU und CSU hin. Der endgültige Bruch konnte aber abgewendet werden und Barzel wurde erneut zum Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion gewählt.

Da sich die Fraktion auf vier Jahre Oppositionsarbeit einrichtete, wurde noch im Dezember 1973 eine Planungsgruppe berufen, die langfristige Konzepte erstellen sollte. Doch schon Anfang 1973 stürzte die Ost- und Deutschlandpolitik der Bundesregierung die Fraktion erneut in Turbulenzen. Während der Grundlagenvertrag mit der DDR von ihr als unzureichend abgelehnt wurde, gab es über die Aufnahme beider deutscher Staaten in die UNO heftigen Streit. Die Abgeordneten stellten sich in namentlicher Abstimmung gegen das Votum ihres Vorsitzenden und lehnten den UNO-Beitritt ab. Daraufhin trat Barzel am 9. Mai 1973 als Fraktionsvorsitzender und am 16. Mai 1973 auch als CDU-Vorsitzender zurück. Um seine Nachfolge bewarben sich Gerhard Schröder, Karl Carstens und Richard von Weizsäcker. Zur großen Überraschung konnte Carstens, der erst seit 1972 dem Bundestag angehörte, die Wahl für sich entscheiden1973 bis 1976: Karl Carstens als Fraktionsvorsitzender

Der neue Vorsitzende setzte gegenüber der Bundesregierung stärker auf Konfrontation als sein Vorgänger. Dadurch wollte Carstens die CDU/CSU-Fraktion als Gegenspielerin zur Regierung positionieren und sie zusammenhalten. Scharfe Kritik übte die Fraktion u.a. am deutsch-polnischen Rentenabkommen von 1975, an der Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vom 1. August 1975 und am Gesetzentwurf zur Neuregelung des § 218 von 1974. Weil die Koalition hierbei nicht auf die Einwände der Union einging, rief diese sogar das Bundesverfassungsgericht an. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik der sozialliberalen Koalition wurde von der Union ebenfalls heftig kritisiert. Zur Bekämpfung der hohen Inflation und der steigenden Arbeitslosigkeit legte die CDU/CSU-Fraktion auch eigene Gesetzentwürfe und Anträge vor.

Außerdem griff die Fraktion in der 7. Wahlperiode auf das Instrument des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zurück: 1973 beantragte sie einen Untersuchungsausschuss zur Steiner/Wienand-Affäre und 1974 zur Guillaume-Affäre. Auf Initiative von Helga Wex richtete der Deutsche Bundestag 1973 zudem eine Enquete-Kommission zum Thema „Frau und Gesellschaft“ ein.

Trotz aller Konfrontation arbeitete die Fraktion punktuell auch mit der Bundesregierung zusammen, etwa bei der Bekämpfung des Terrorismus oder dem sogenannten Radikalenerlass.

1976 bis 1982: Helmut Kohl steht an der Spitze der Fraktion

Aus der Bundestagswahl 1976 ging die CDU/CSU wieder als stärkste Fraktion hervor und konnte mit Karl Carstens auch den Bundestagspräsidenten stellen. Weil die FDP aber an ihrer Koalition mit der SPD festhielt, reichte es nicht zur Übernahme der Bundesregierung. Als Reaktion darauf beschloss die CSU-Landesgruppe auf ihrer Tagung in Bad Kreuth am 19. November 1976 die Auflösung der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU. Nachdem diese jedoch die Gründung eines bayerischen CDU-Landesverbandes angekündigt hatte und der Protest gegen eine Trennung immer größer wurde, nahm die Landesgruppe ihren Beschluss wieder zurück. Nach langen Verhandlungen einigte man sich am 12. Dezember 1976 schließlich auf die Fortsetzung der Fraktionsgemeinschaft.

Zum neuen Fraktionsvorsitzenden wurde Helmut Kohl gewählt, der nach der Bundestagswahl nach Bonn gewechselt war. Aufgrund seiner Unerfahrenheit mit den Gegebenheiten hatte er zunächst mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Auch deshalb änderte Kohl die Führungsstruktur der Fraktion vorerst nicht. Ihm zur Seite standen sieben Stellvertreter, darunter der neue Vorsitzende der CSU-Landesgruppe Friedrich Zimmermann. Bei den Parlamentarischen Geschäftsführern übernahm Philipp Jenninger das Amt des 1. Parlamentarischen Geschäftsführers.

Kohl hielt zunächst am konfrontativen Kurs seines Vorgängers fest. In der Sozial- und Gesellschaftspolitik bemühte er sich jedoch darum, die Brücken zur FDP nicht abreißen zu lassen.

Am 2. Juli 1977 musste die CDU/CSU-Fraktion eine wichtige Entscheidung treffen: Bei der Wahl des Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 1980 votierte die Fraktion mit 135 zu 102 Stimmen für Franz Josef Strauß und gegen Ernst Albrecht.

Die Bundestagswahl 1980 konnte Strauß allerdings nicht für sich entscheiden – im Gegenteil: Die Union verlor Stimmen. Die sozial-liberale Koalition unter Bundeskanzler Helmut Schmidt konnte weiterregieren. Kohl ging jedoch aus der Wahlniederlage gestärkt hervor: Er wurde mit großer Mehrheit als Fraktionsvorsitzender bestätigt. Über die Fortführung der Fraktionsgemeinschaft gab es diesmal keine Diskussionen. Kohl nutzte die Gunst der Stunde, um wichtige Posten mit Vertrauten zu besetzen: So wurde Norbert Blüm stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Dorothee Wilms Parlamentarische Geschäftsführerin. 1981 ersetzte Wolfgang Schäuble den ausscheidenden Gerhard Kunz.

Außerdem führte Kohl eine grundlegende Organisationsreform durch: Er schaffte die bisherigen Arbeitskreise ab und bildete stattdessen 15 Arbeitsgruppen, die den Ausschüssen des Bundestages entsprachen.

Die unter der Führung von Kohl geschlossen auftretende Fraktion griff die Wirtschafts- und Finanzpolitik der sozialliberalen Koalition weiter an. 1982 schlug sie eine 7-Punkte-Offensive für eine neue Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik vor. In der Außen- und Verteidigungspolitik bekräftigte die Union ihre Solidarität mit den USA und verteidigte den NATO-Doppelbeschluss.

Als im Sommer 1982 zunehmend Risse in der Regierungskoalition sichtbar wurden, bewährte sich, dass Helmut Kohl den Kontakt zur FDP nie hatte abreißen lassen. Er einigte sich mit der FDP darauf, die sozialliberale Koalition zu beenden und Bundeskanzler Schmidt zu stürzen. Am 1. Oktober 1982 kam es zum ersten erfolgreichen Konstruktiven Misstrauensvotum: Mit 256 zu 235 Stimmen wurde Helmut Kohl zum neuen Bundeskanzler gewählt. Die Oppositionsphase der CDU/CSU-Fraktion war damit beendet.

Andreas Grau

Literatur:

Hans-Peter Schwarz: Die Fraktion als Machtfaktor. CDU/CSU im Deutschen Bundestag 1949 bis heute. München 2009.

Wolfgang Jäger: Helmut Kohl setzt sich durch, 1976–1982, in: Hans-Peter Schwarz: Die Fraktion als Machtfaktor. CDU/CSU im Deutschen Bundestag 1949 bis heute. München 2009, S. 141–159.