Faktencheck: Das aktuelle Migrationsgeschehen in der Region

Zentralamerika und das nördliche Südamerika haben sich in den vergangenen Jahren – nahezu unbemerkt vom Rest der Welt – zu einem neuen Hotspot von Flucht und irregulärer Migration entwickelt. Kolumbien galt aufgrund des jahrzehntelangen Kampfes gegen die FARC schon über Jahre hinweg mit 7,8 Millionen als das Land mit der weltweit höchsten Zahl an Binnenflüchtlingen vor Syrien. Doch auch die Zahl der Venezolaner, die sich vor den politischen und fatalen wirtschaftlichen Auswirkungen des Chavez-Maduro-Regimes in Sicherheit gebracht haben und nach Kolumbien und andere Länder der Region emigrierten, liegt in Kolumbien bei 1,7 Millionen. Ebenso haben seit 2018 108.000 Nicaraguaner politischen Schutz vor dem Treiben der sozialistischen Regierung ihres Landes wie auch wirtschaftliche Sicherheit gesucht und sind insbesondere nach Costa Rica (85.000), Panama (8.000) und Mexiko (3.600) abgewandert. Menschen aus Guatemala, Honduras, Mexiko, aber auch aus Nicaragua und El Salvador wiederum orientieren sich Richtung USA, weil sie sich dort bessere Lebensverhältnisse erhoffen und sich von der brutalen Tageskriminalität, dem organisierten Verbrechen und der unsäglichen Korruption in ihren Herkunftsländern befreien wollen. Von 212.672 an der US-mexikanischen Grenze allein im Juli 2021registrierten irregulären Migranten kamen 153.666 aus diesen Herkunftsländern

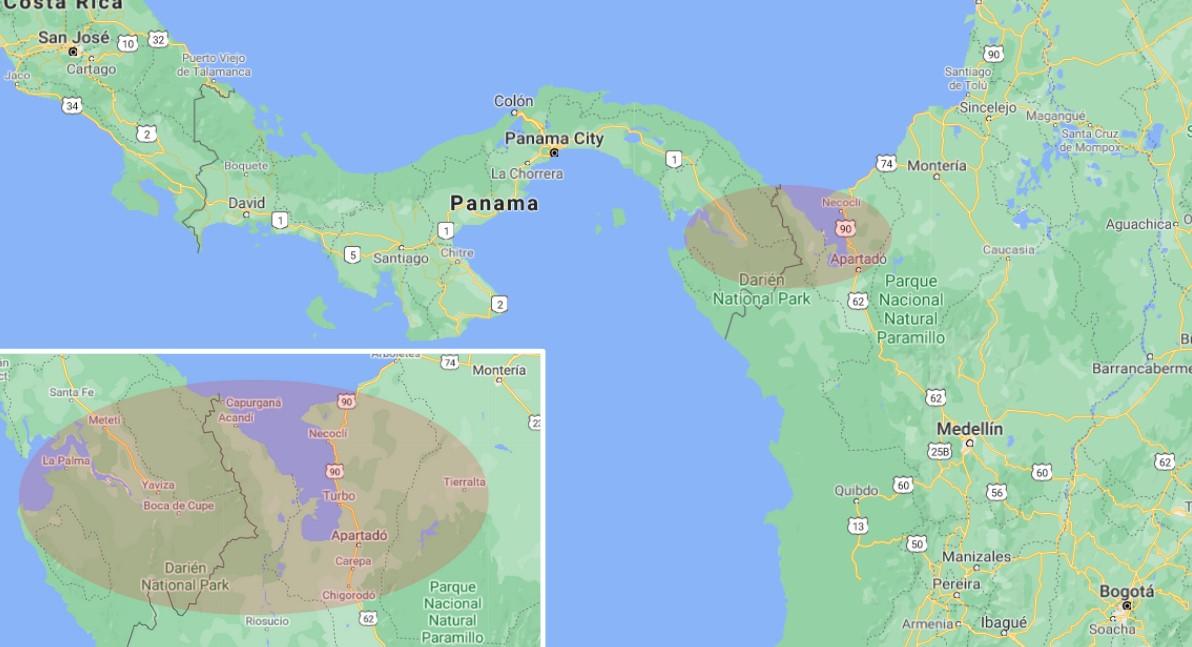

Damit stellt sich die Frage nach der Herkunft der anderen knapp 59. 000 Menschen an der Grenze Mexikos zu den USA. Eine Antwort darauf gibt die jetzige Migrationskrise, die sich in den vergangenen Wochen an der kolumbianisch-panamaischen Grenze entwickelt hat. Diese wird vor allem von Haitianern, Kubanern und in geringerem Maße von Afrikanern verursacht, die auf dem Landweg über Zentralamerika und Mexiko die USA und Kanada erreichen wollen. Schätzungen zufolge stauen sich derzeit ca. 15.000 irreguläre Migranten in dem kleinen kolumbianischen Ort Necoclí nahe der Grenze zu Panama. Seit Beginn des Jahres sind bereits bis zu 55.000 Migranten durch Panama nach Norden gezogen. Dies entspricht ungefähr einem Drittel aller Migranten seit dem Jahr 2013 und übertrifft bereits im August des laufenden Jahres die Gesamtzahlen von 2015 und 2016, als 31.749 bzw. 25.438 registrierte Migranten Panama passierten. Drei Viertel der aktuellen Migranten sind Haitianer und Kubaner, die aus Chile nach Kolumbien eingereist sind, weil sie dort keine Arbeit mehr finden. Immerhin fünf Prozent der Migranten kommen aus Afrika, Tendenz steigend. Im Juli und August erhöhte sich die Zahl der täglich in Panama ankommenden Migranten auf bis zu 1.500 Personen. Chaotische Zustände in den Ankunftsorten sind die Folge. Für Panama sei dies eine besorgniserregende Situation, die schneller und nachhaltiger Lösungen bedarf, an der sich alle Länder, durch die die Migrationsroute führt, beteiligen müssen, seien es die Herkunfts-, Transit- oder Zielländer, so die Außenministerin Panamas, Erika Mouynes.

Außenminister versuchen, die Migrationskrise in den Griff zu bekommen

Vor diesem Hintergrund trafen sich am 6. und 9. August die Außenministerinnen von Panama und Kolumbien, Erika Mouynes und Marta Lucía Ramírez, zuerst im Außenposten des panamaischen Nationalen Grenzdienstes Senafront (Servicio Nacional de Fronteras) in der Grenzprovinz Darién und dann im kolumbianischen Ort La Carepa. Zum einen ging es darum, sich ein Bild von der dramatischen Lage vor Ort zu verschaffen, und zum anderen um eine Lösung des Migrantenstaus an der kolumbianisch-panamaischen Grenze zu finden. Sie wurden von den Sicherheitsministern der beiden Nachbarländer begleitet. Ein erstes Ergebnis konnten die Außenministerinnen im Anschluss an ihre Gespräche in La Carepa verkünden: Die Migration soll in geordnete Bahnen gelenkt und den Migranten Transitvisa ausgestellt werden. Bis Ende August 2021 wird Panama bis zu 650 Personen täglich, ab 1. September dann 500 Personen pro Tag aufnehmen. Damit dieser Transitplan aufgeht, fehlt noch das Einverständnis von Costa Rica, dem westlichen Nachbarn Panamas und damit dem nächsten Etappenziel auf der Migrationsroute. Momentan besteht zwischen beiden Ländern eine Vereinbarung, wonach Costa Rica täglich zwischen 100 und 150 Migranten aus Panama aufnimmt. Die bisherigen Gespräche zwischen den Direktoren der Migrationsbehörden beider Länder blieben ohne Ergebnis. Ein Treffen der Zentralamerikanischen Kommission der Direktoren der Migrationsbehörden soll daher in dieser Woche stattfinden, um Lösungsmöglichkeiten zu finden. Denn das Problem der zugelassenen Transitmigranten ist mit Abkommen zwischen Kolumbien und Panama sowie Panama und Costa Rica ja nicht aus der Welt, sondern setzt sich an den Grenzen zwischen Costa Rica und Nicaragua, Nicaragua und Honduras, Honduras und Guatemala, Guatemala und Mexiko bis hin zur mexikanisch-US-amerikanischen Grenze fort, die alle auf der Migrationsroute liegen.

Parallel zu diesen Bemühungen der panamaischen Migrationsbehörde organisierte die Außenministerin des Landes in kürzester Zeit eine virtuelle Konferenz der Herkunfts-, Transit- und Zielländer für den 11. August, an der die Außenminister von Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Costa Rica und Mexiko, der stellvertretende Außenminister Perus sowie hochrangige Vertreter der Außenministerien der USA und Kanadas teilnahmen. In der zweistündigen Konferenz analysierten die Teilnehmer die aktuelle Situation, die Möglichkeiten zur Erteilung von Transitvisa sowie die künftige Nutzung biometrischer Daten, um gesuchte Kriminelle aus dem Strom der Migranten herauszufiltern. Ein zentrales Thema stellte der organisierte Menschenhandel und dessen Bekämpfung dar, der mit Migrationsströmen einhergeht und diese aus Geschäftsinteresse sogar noch verstärkt. Nach der Konferenz gab Erika Mouynes gegenüber den Medien bekannt: „Wir werden den ersten regionalen Rahmen schaffen, um diese irreguläre Migration zu bewältigen. Wir setzen dabei auf ein verlässliches Engagement (der beteiligten Länder, Anm. des Verf.) zur kontinuierlichen Fortsetzung der Gespräche, … die uns die Möglichkeit gibt, mit der Zeit die gefährlichen Migrationsrouten zu beseitigen, um sowohl die Bewegungsfreiheit (der Migranten) als auch das Wohlergehen der auf der Route liegenden Gemeinden zu gewährleisten.

Auf dem Weg ins Ungewisse I: Durch den Dschungel des Darién

Der Dschungel des Darién, der im Südosten Panamas liegenden Grenzprovinz zu Kolumbien, gilt als eines der artenreichsten und zugleich gefährlichsten Gebiete Lateinamerikas. Es hat seine Gründe, dass die von Alaska bis Feuerland reichende Panamericana, häufig als eine der Traumstraßen der Welt bezeichnet, im panamaischen Ort Yaviza, dem letzten Außenposten der Zivilisation, ein jähes Ende findet und erst mit der Landstraße 62 nach Medellin in Kolumbien fortgesetzt wird. Diese als Darien Gap bezeichnete einzige Unterbrechung der Panamericana wird von undurchdringlichem, hügeligen Dschungel geprägt, dessen Gefährlichkeit nicht nur von Tieren wie Schlangen, Spinnen oder Jaguaren herrührt, sondern auch von versprengten FARC- und paramilitärischen Gruppen Kolumbiens sowie Verbrecherbanden, die dort Unterschlupf gefunden haben und sich nicht scheuen, Migrantentrupps zu überfallen und zu berauben.

Was die panamaische Außenministerin mit den „gefährlichen Migrationsrouten“ meint, wird bei einem Blick auf die Landkarte deutlich: Zu Beginn der Darién-Durchquerung im kolumbianischen Necoclí müssen die Migranten zunächst einmal eine ca. 30 km breite Bucht, den Brazo Leon Río Atrato mit Booten überqueren oder umgehen, um zum eigentlichen Grenzflecken Capurgana zu gelangen. Dort beginnt dann der sieben bis neun Tage dauernde Fußmarsch durch den Darién-Dschungel mit all den bereits genannten Gefahren, zu denen sich zudem Krankheiten und Verletzungen gesellen, die in dieser Region nicht behandelbar sind und tödlich enden können. Für die sich weit in der Unterzahl befindlichen Frauen in den Migrantentrupps kommt die permanente Gefahr einer Vergewaltigung und der damit verbundene psychische Stress hinzu.

Nach mehr als einer Woche anstrengenden Marsches erreichen die Migrantengruppen endlich die erste Siedlung auf panamaischen Hoheitsgebiet. Der Ort namens Bajo Chiquito ist eine Siedlung mit ca. 300 Einwohnern des indigenen Volkes der Emberá in der gleichnamigen indigenen Gemarkung Emberá-Wounaan. Die Menschen dort leben isoliert, in Armut und ohne Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und Infrastruktur. Es gibt weder Landwege noch Trinkwasser oder Elektrizität. Seit vor ca. sieben Jahren der Migrationsstrom einsetzte, herrscht in dem Ort Chaos. Die einzigen staatlichen Einrichtungen dort bestehen aus einem kleinen Posten der Grenzbehörde Senafront mit einigen Beamten sowie einem Außenposten des Gesundheitsministeriums, der verschiedene, aber nur wenige Medikamente vorhält. Zudem ernannte die Migrationsbehörde vier Ortsansässige zu Mitarbeitern, die die Ankunft und Abreise sowie die Nationalität der Migranten registrieren. Viele der Hunderte von Migranten erreichen den Ort völlig erschöpft, erkrankt und/oder mit Verwundungen sowie ohne Lebensmittelvorräte. Der Ort ist überfüllt mit kleinen Zelten und reihenweisen Müllhaufen, sanitäre Anlagen existieren nicht. In den letzten Wochen stauen sich zum Teil bis zu 2.000 Migranten in Bajo Chiquito, da die Weiterreise in Booten, sog. Piraguas, auf dem strömungsreichen Fluss Turquesa erfolgt. Um zu den beiden staatlichen Auffanglagern (Albergues) mit je etwa 300 Personen Kapazität zu gelangen, muss ein Migrant 15 US-Dollar bezahlen. Täglich verlassen zwischen 30 und 50 dieser piraguas mit 450 bis 750 Migranten den Ort. Wer nicht bezahlen kann, bleibt erst einmal hängen, denn der Fluss bildet derzeit die einzige Route für die Weiterreise. Ebenso ist die Anzahl der zu Verfügung stehenden Boote begrenzt, obwohl es sich um ein einträgliches Geschäft handelt. Die indigene Bevölkerung handelt solidarisch und hilft den Ankommenden im Rahmen ihrer begrenzten Mittel. Hilfe von außen wird jedoch täglich dringender benötigt, um der humanitären Katastrophe auf engstem Ort entgegenzuwirken. Die oberste Priorität liegt bei der Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung. Zudem muss schnellstens eine Lösung für die mittellosen, in Bajo Chiquito gestrandeten Migranten gefunden werden, um den Ort zu entlasten. Das ungelöste Abfallproblem kann jederzeit zu Krankheiten und der Kontaminierung des Grundwassers und des Flusses führen und damit auch die anderen am Fluss lebenden indigenen Gemeinschaften gefährden. Und schließlich werden dringend Sicherheitskräfte benötigt, denn das polizeifreie Dorf entwickelt sich zusehends zu einem Ort der physischen Gewalt bis hin zum Mord, der sexuellen Aggression gegenüber Frauen und des Diebstahls.

Auf dem Weg ins Ungewisse II: politische und humanitäre Herausforderungen

Angesichts dieser Herausforderungen wird die Regierung Panamas sich beweisen müssen. Allein der logistische Aufwand, den es bedarf, die drängendsten Bedarfe im Darién und insbesondere in einem Ort wie Bajo Chiquito in the middle of nowhere täglich zur Verfügung zu stellen, bringt ein kleines Land wie Panama an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Nicht vergessen werden darf, dass all dies unter den Rahmenbedingungen der Covid-19-Pandemie erfolgen muss. Panama ist bisher von einer großen dritten Welle zwar verschont geblieben, dennoch liegt der momentane 7-Tages-Durchschnitt von Neuinfizierten bei ca. 850/Tag bei einer Bevölkerung von 4,2 Millionen Menschen. Die überschaubare Anzahl von Helikoptern und medizinischen Einsatzkräften ist bis jetzt mit der medizinischen Betreuung von schweren Covid-Fällen sowie der Verteilung und Verabreichung von Impfdosen im Land ausgelastet. Der tägliche Transport von Lebensmitteln, Trinkwasser und Medikamenten in unwegsames Gelände ist damit eine politische, logistische und humanitäre Herausforderung, die Panama ohne internationale Unterstützung wohl nicht bewältigen kann.

Noch ungewisser ist es, ob sich die beteiligten bzw. betroffenen Staaten des Migrationsstroms auf ein gemeinsames umfassendes Protokoll einigen können, wie die irreguläre Migration in regulierte Bahnen gebracht oder gar gebremst werden kann. Hier stehen sich konträre Interessenlagen gegenüber, die nur schwer unter einen Hut zu bringen sind. Werden Zweitherkunftsstaaten wie Brasilien und Chile künftig Haitianer, Kubaner und Afrikaner daran hindern, diese Länder zu verlassen? Werden die „Anrainerstaaten“, durch die die Migrationsroute führt, einer Zahl von 650 oder mittelfristig 500 durchziehenden Migranten akzeptieren? Und wird insbesondere Mexiko bereit sein, diesen Menschen auch seine Grenzen zu öffnen, wohl wissend, dass die Grenze zu den USA nur bedingt durchlässig ist? Und wie wird sich darüber hinaus die US-Administration unter Präsident Biden angesichts der exponentiell steigenden Anzahl von Migranten aus immer mehr Weltregionen verhalten, wenn bereits jetzt der Migrationsstrom aus Zentralamerika und Mexiko in die USA auf einem Rekordhoch liegt? Die nördlichen zentralamerikanischen Staaten befinden sich damit in einer Position, in der sie sowohl vom Süden wie auch vom Norden unter Druck geraten. Denn die dortigen Regierungen vergessen keineswegs die eigenen migrationswilligen Bürger, die nur darauf warten, zu Tausenden gen Norden zu ziehen, um sich in den USA oder in Kanada ein besseres Leben aufzubauen. Die zu erwartenden Rücküberweisungen von dort an die in der Heimat verbliebenen Familien bringen Devisen ins Land und stärken die Kaufkraft der eigenen Bevölkerung. Panama wiederum wird sich gerne auch weiterhin als reines Transitland definieren wollen, und solange die negativen wirtschaftlichen Effekte der Pandemie den Arbeitsmarkt Panamas belasten, wird dies wohl auch so bleiben. Die Frage ist, wie lange die wirtschaftliche Erholungsphase dauert und ob Panama danach nicht schnell von neuen Realitäten eingeholt wird, wenn Migranten Arbeit finden und die Erfahrung machen, dass man auch in Panama ganz gut überleben und leben kann.