Interview mit Simon Mullan

Berlin, November 2016

Kannst du den Begriff der Position in der bildenden Kunst kurz erklären?

Man wird von außen relativ schnell positioniert. Das habe ich früh gemerkt, als ich Arbeiten gemacht habe, die ein soziales Interesse hatten. An der Universität waren das Videos mit Migranten, mit unbegleiteten Flüchtlingen. Ich wurde daraufhin eine Zeit lang im Kontext von sozialer Kunst und Kulturaustausch rezipiert und nur noch in Ausstellungen gezeigt, die sich diesen Themen widmeten. Die Position ist oft eine Vereinfachung dessen, was man macht, die es nicht erlaubt, genauer zu analysieren, wo die Arbeiten tatsächlich herkommen.

Arbeitest du damit? Versuchst du, die Definition deiner Position mitzuschreiben, zu steuern?

Inzwischen ist es so, dass ich es oft vorziehe, nichts zu sagen, als zu versuchen, meine Arbeiten beschreibend zu erklären. Jeder sieht mit seinem eigenen Hirn, jeder sieht etwas anderes. Und dazu sage ich nichts. Wobei es wichtig ist, dass eine Ausstellung, dass Kunst einen tieferen Wert hat als das, was man nur sieht.

Bist du heute zufrieden mit den Zuschreibungen, die an deine Position gebunden sind?

Wenn man im Moment Dinge über mich im Internet liest, wird gerne erwähnt, dass ich zwischen London und Berlin pendele; das wird als sehr hip dargestellt, ohne dass eine wirkliche Auseinandersetzung mit meiner Kunst stattfindet. Dazu dann Fragen wie Was war der tollste Moment in deiner Karriere? oder Welche drei Künstler haben dich am meisten inspiriert?. Es geht nicht wirklich in die Tiefe.

Du wurdest in Kiel geboren, bist in Wien aufgewachsen, hast in Wien und Stockholm studiert und lebst heute zwischen Berlin und London. Wie sind diese einzelnen Stationen mit deiner Arbeit verbunden?

In Wien habe ich studiert und hauptsächlich im Bereich Foto und Video gearbeitet. Meine Professoren schlugen mir irgendwann vor, dass es doch interessant sei, aus einem dieser Videos eine Performance zu machen. Aus diesem Impuls sind neue Arbeiten entstanden. Dann habe ich begonnen, Gegenstände und Requisiten aus den Videos zu nehmen und aus ihnen wurde gegenständliche Kunst. In Stockholm, wo ich für ein Postgraduate Studium war, gab es einen kompletten Neuanfang für mich, ich musste mich in einer neuen Kunstszene positionieren, was mir viele Möglichkeiten auch erst eröffnet hat. Im Ausland hat man eine Art exotic bonus, der die Kommunikation mit Galerien teilweise erleichtert. In Berlin bin ich on/off seit 2012, seit eineinhalb Jahren auch in London. Die unterschiedlichen Städte meiner Biographie prägen mich, auch in Hinblick auf die Thematik meiner Arbeit - einfach dadurch, dass sie unterschiedlich auf das, was ich tue, reagieren. In Stockholm die Hooliganthematik zu bearbeiten, ist zum Beispiel interessanter als das in Wien oder London zu tun, wo Hooligans viel präsenter sind.

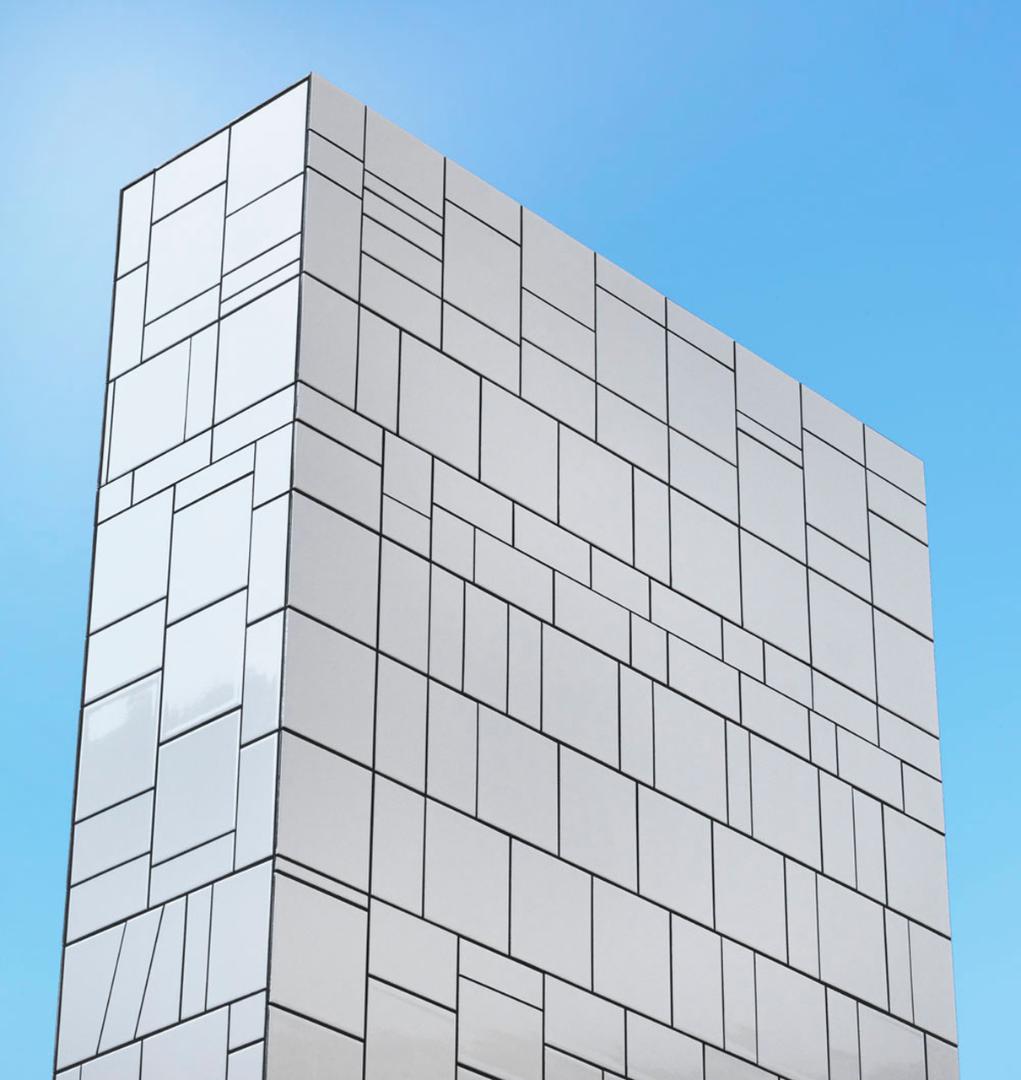

Die Thematik deiner Arbeiten ist stark mit den teilweise ungewöhnlichen Materialien verbunden, in denen sie entstehen, wie Stoffe von Bomberjacken oder Fliesen.

Im Allgemeinen würde ich meine Arbeitsweise als eklektisch beschreiben. Ich versuche, mit unterschiedlichen Medien das Gleiche auszudrücken. Das hat einerseits damit zu tun, was ich studiert habe – meine Klasse in Wien hieß Experimentelle medienübergreifende Bild- und Raumgestaltung, woran mir das Wort experimentell immer sehr gefallen hat. Mir ist frei überlassen, mit welchem Medium ich arbeite, solange ich es schaffe, eine Verbindungslinie im Werk selbst zu ziehen. Andererseits habe ich eine Abneigung gegen Wiederholung; ich springe eher von Serie zu Serie.

Kommt zuerst die Idee und dann das Material oder entstehen Ideen und Themen aus den Materialien?

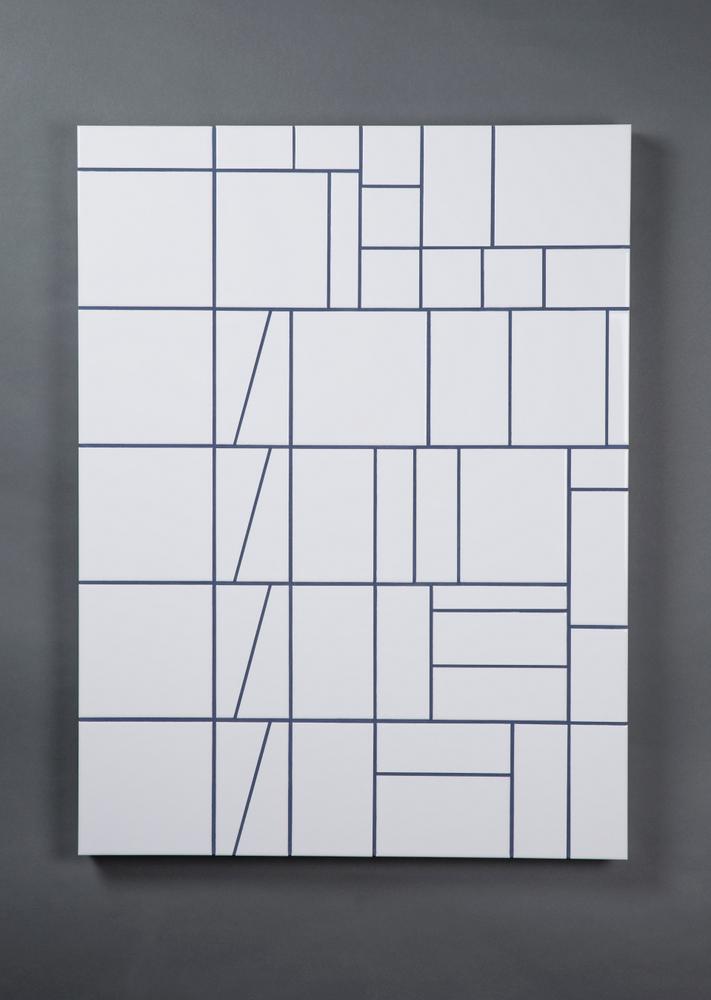

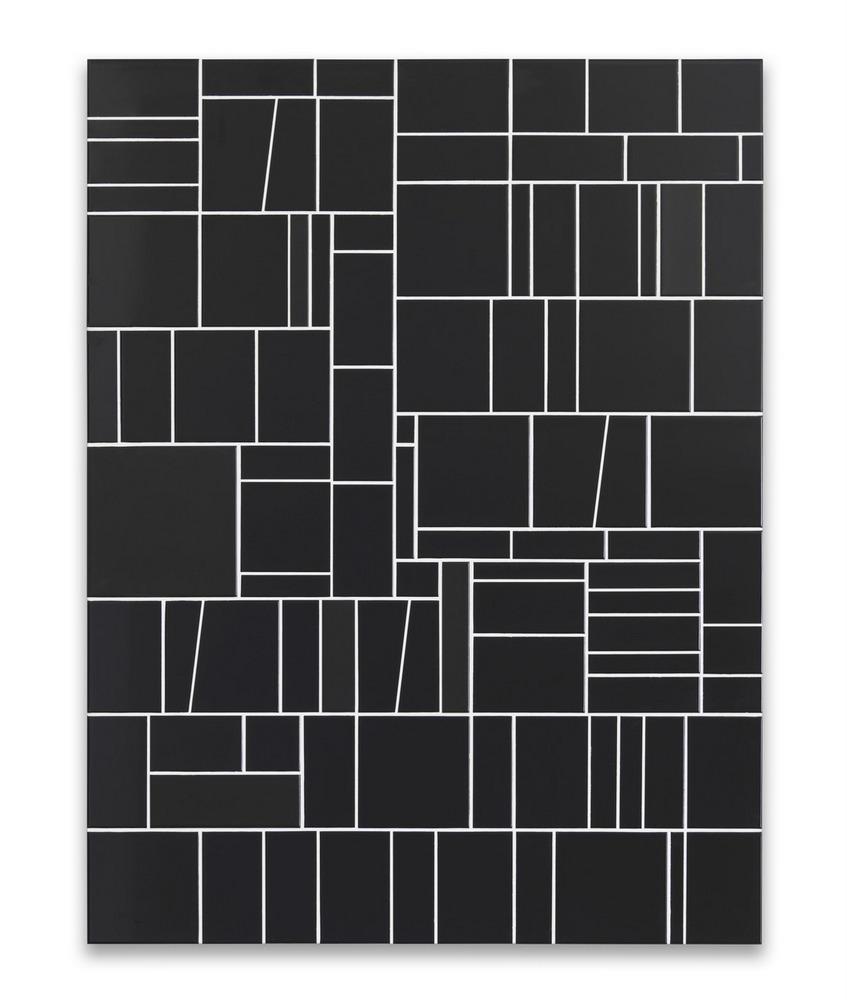

Das Material ist ans Thema gekoppelt. Für mich ist der handwerkliche, der handgemachte Aspekt dabei wichtig. Ich bin 1981 geboren, für viele meiner Kollegen kommt die Inspiration aus den Neuen Medien, aus dem Internet. Dem habe ich mich verweigert. Bei einer Kollage in Photoshop kann man jeden Schritt wieder rückgängig machen. Bei einer Papierkollage ist das nicht der Fall: was klebt, klebt und jedes Herunterreißen von Material hinterlässt Spuren. Dadurch ist es einfacher zu einem Endresultat zu kommen. Bei meinen Stoff- und Fliesenarbeiten fange ich in einer Ecke an und fülle dann nach und nach Fläche, wie ein Maler. Es gibt keinen Plan, keine Skizze; die Arbeit ist fertig, wenn die Fläche gefüllt ist.

Wie wählst du deine Materialien aus?

Das sind Vorlieben, die meistens noch aus meiner Jugend stammen. Die Bomberjacke hat mich schon als Teenager interessiert und das Fliesenlegen habe ich tatsächlich gelernt. Als Jugendlicher wurde mir von meinem Vater angeboten, eine Lehre zu machen, zum Beispiel als Fliesenleger. Das hat mich damals einerseits provoziert, also die Unterstellung, das Akademische sei nichts für mich, anderseits hat mir die romantische Vorstellung von Handwerk dahinter gefallen. Wenn man sich meinen Werdegang anschaut: dass ich sieben Jahre Kunst studiert habe, heute Fliesen lege, in einer Fliesenlegermontur herumlaufe und mich dem Intellektuellen in der Kunst auch verweigere, hatte mein Vater nicht ganz Unrecht mit seinem Vorschlag.

Die Assoziationsräume, die durch deine Werk- und Ausstellungstitel entstehen sind komplex. Zum Ausstellungstitel Die Fuge dekliniert Paul Feigelfeld in einem Katalogtext zur Ausstellung die Möglichkeiten durch: Fuge – Fügung – Unfug – sich fügen – flüchtige Fugen – fuga – Fluchtpunkt – zentrifugal – Todesfuge usw... Wie arbeitest du mit dem Material Sprache, wie mit Titeln?

Meine Titel sind recht einfach, sie beschreiben nichts. Die Arbeiten entstehen in Serien. Zum Beispiel die Alpha Arbeiten, die Bomberjacken, heißen Alpha wie das A: dabei habe ich mich durch das Nato Alphabet durchgearbeitet, durch einen Funkcodespruch; Alpha, Beta, Delta usw...

Die Firma, die die Jacken herstellt, heißt ausserdem Aplha Industries.

Richtig, und das passt sehr gut zum Thema Machogehabe und Alphatier. So wurde Alpha zu einer meiner Serien. Es ist dankbar, einer Arbeit einen Titel zu geben und man ist großzügig als Künstler und betitelt alles, auch wenn man die Serien an sich durchnummerieren könnte.

Für dich könnten Titel also auch Nummern sein?

Bei meinen Fliesenarbeiten, die so seriell sind, dass ich sie ohne weiteres hätte durchnummerieren können, dachte ich, dass es schön wäre, ihnen allen Namen zu geben. Im Moment sind das hauptsächlich Männernamen; Alfred, Werner, Franz, Dennis, alle Familiennamen, alle Brüder, Schwestern und Freunde werden eingesetzt. Das führt zu einer witzigen Kommunikation mit den Galerien und den Betrachtern.

Und Ausstellungstitel?

Bei Ausstellungen wiederum ist es mir wichtig, den Titel genau zu wählen, eine Richtung vorzugeben. Dieses Jahr habe ich drei Ausstellungen gemacht, in Berlin, London und Wien, die Die Fuge, Die Fläche und Der Raum hießen. Alle drei Galeristen haben sich zunächst geweigert, diese einfachen Titel zu akzeptieren. Im Jahr 2016 eine Ausstellung zu machen, die Der Raum heißt, ist sehr trocken. Als ich dann erklärt habe, dass die drei Ausstellungen in Korrespondenz entstehen, dass sie einzelne Aspekte meiner Arbeit beschreiben, wurde die Notwendigkeit der Titel klarer. Ich habe das dann in den Ausstellungen noch dadurch untermauert, dass ich die Räume in unterschiedlichen Grautönen gestrichen habe, um eine Linie erkennbar werden zu lassen, leicht angelegt an Hito Steyerl, die mal recherchiert hat, dass anscheinend Adorno seine Vorlesungsräume hat grau streichen lassen, um die Konzentration seiner Schüler zu erhöhen.

Die drei Ausstellungen waren konzipiert als Einzelaspekte eines Werks das in Korrespondenzen funktioniert. Was wäre die perfekte Rezeptionssituation der drei Ausstellungen für dich? Wäre der perfekte Betrachter einer, der alle drei Ausstellungen nacheinander sieht?

Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass das vielleicht zu hoch gegriffen war. Gleichzeitig war es für mich, dadurch, dass ich in so vielen unterschiedlichen Medien arbeite, wichtig, die Arbeiten zu zentrieren, einen Wiedererkennungswert zu schaffen. So, dass Leute eine Ausstellung betreten und sofort wissen, diese Arbeiten sind von mir. Das war der Versuch. Man lernt bei solchen Versuchen viel. Der graue Anstrich hat bei der ersten Ausstellung, in Berlin, leider nicht ideal funktioniert. Er machte den Raum steril, was dazu führte, dass die einzelnen Arbeiten nicht gut zu sehen waren. Man wusste nicht, ob es sich um eine große Installation, oder um einzelne Arbeiten handelt. Bei der zweiten Ausstellung hat es schon besser geklappt und dann bei der dritten, in Wien, gab es eine sehr dankbare Raumsituation, weil es sich um eine Wohnung handelte, da war es einfach. Alle drei Ausstellungen werden Grundlage eines Werkbuchs sein, an dem ich im Moment mit Axel Haubrok arbeite und das von Anfang an mitgedacht war.

Die Idee der Rezeption der unterschiedlichen Aspekte deiner Praxis in den drei Ausstellungen war immer auch an das Konzept dieses Buchs gekoppelt?

Ja. Die einzelnen Arbeiten der drei Ausstellungen sind Kollagen, die mit einem gewissen Format spielen, wodurch sich Dinge ergeben. Wenn ich eine Bomberjacke zerschneide, habe ich einen Rückenteil, einen Ärmelteil und Vorderstreifen. An sich sind die einzelnen Teile schon Streifen. Ich setze Stück für Stück aneinander. Das ist eine Art Vorwärtsarbeiten mit gegebenen Größen, ich habe nicht viel Entscheidungsspielraum. Ich plane dabei nichts, ich setze nur die einzelnen Teile aneinander. Ich sehe die Arbeit das erste Mal fertig, wenn sie aufgespannt ist. Dann muss ich sie so als fertig akzeptieren. Bei den Fliesen geht es auch wieder viel um das Format: um ein Viereck. Mit einem Schnitt ist man automatisch beim goldenen Schnitt. Man setzt eine Fliese, ein Quadrat, an die nächste und schafft sich damit ein Problem: die nächste wird oben nicht mehr passen. So setzt man Fliese nach Fliese, so, dass alles passt, bis der Rahmen abgeschlossen ist. Das sind ganz logische Vorgänge, gewisse Linien finden sich wieder – das ist eine Art grafisches Denken, das sich in allen drei Ausstellungen spiegelt und sich durchs ganze Buch ziehen wird.

Dieses grafische Denken findet sich auch in den Raumtrennern?

Im Grunde findet es sich in all meinen Arbeiten. Bildsprachen entstehen aus sich lange entwickelnden Prozessen. Schon wenn man als Teenager beginnt, zu fotografieren, trifft man Entscheidungen: Querformat oder Hochformat? Fotografiert man diagonal in eine Straße oder flach zu den Häusern? Diese Dinge prägen einen, man setzt sie fort und dadurch entsteht eine Bildsprache. Meine Bilder sind geradlinig und flach. Diese Sprache findet sich in allen meinen Arbeiten.

Deine Videos drehen sich auch um deinen Körper als Material. In Intermorior wirst du, auf eine Drehscheibe gespannt, von einem Messerwerfer beworfen.

Mir geht es oft vor allem um den Beruf des Künstlers, um Parallelen zwischen dem Handwerk eines Messerwerfers und meiner eigenen Tätigkeit. Jahrelang habe ich einen Messerwerfer für eine Videoarbeit gesucht, ich wollte die femme fatale sein, die mit Messern beworfen wird. Und als ich dann, nachdem ich in Deutschland und Österreich erfolglos gesucht hatte, in Stockholm auf einen Messerwerfer traf, hatten wir viele Gespräche, in denen er mir seinen Beruf beschrieb. Die Gefahr, die Grenzerfahrung, die Tatsache, dass er immer seinen Pass dabei habe, um ausreisen zu können. Weil, wenn mich eines der Messer träfe, wäre das ja Mord. Dem habe ich mich ausgeliefert. Das Video ist eine Art Gegenüberstellung der Arbeitsweisen. Es gab viele Parallelen.

Simon Mullan, geboren 1981 in Kiel, bildender Künstler, lebt in Berlin und in London. EHF Fellowship der Konrad Adenauer Stiftung 2016.

Katharina Schmitt, geboren 1979 in Bremen, Theaterregisseurin und Autorin, lebt in Berlin und in Prag. EHF Fellowship der Konrad Adenauer Stiftung 2014.

Bilder (c) Simon Mullan, Dittrich & Schlechtriem, Berlin und Galerie Nathalie Halgand, Wien