Immer wieder ist Angela Merkel in den vergangenen Jahren für ihr emotionsloses Auftreten kritisiert worden. Am 9. Dezember 2020 hat sie jedoch eine „sehr emotionale“[1], womöglich sogar ihre „emotionalste“[2] Rede im Bundestag gehalten. Eindrücklich appellierte die Bundeskanzlerin an die Politiker und Politikerinnen, sie mögen sich auf Maßnahmen verständigen, die dabei helfen könnten, die zwischenmenschlichen Kontakte auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren, um dadurch die bedrohlich steigende Infektionskurve abzuflachen.[3] Das Gezänk um drei Tage Präsenzunterricht sei kaum zu vermitteln, schließlich gelte es, gegenüber einem „Jahrhundertereignis“ angemessen zu reagieren. „Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben!“[4]

Die Rede und ihre Wahrnehmung unterstreichen die Bedeutung von Emotionen in den von Covid-19 heimgesuchten Gesellschaften. Diese sind offenbar von einer Katastrophe außerordentlichen Ausmaßes („Jahrhundertereignis“) bedroht; Ängste um das Leben enger Familienangehöriger sind angebracht; wer sein Verhalten nicht ändert, muss künftig womöglich mit quälenden Selbstvorwürfen rechnen. Weiterhin illustriert die Episode die Bedeutung der Performanz im Sprechakt: Wie „aufgewühlt“ die Kanzlerin war, belegt ihre Körpersprache, die von den Journalisten ebenso detailliert festgehalten wurde wie ihre Worte. Da liest man von Merkels geballter Faust, die auf und ab gegangen sei, oder von den „beschwörend“ gefalteten Händen. In den Videosequenzen hört man, wie ihre Stimme fast bricht, als die Worte von den Großeltern fallen.

Aber gerade, weil hier nicht eine Privatperson, sondern die Kanzlerin sprach, sind Gesten und Worte nicht nur Teil eines individuellen, sondern auch eines staatlichen Emotionsmanagements. Gefühle – das unterstreicht „Merkels großes Flehen“ – spielen in Seuchenzeiten eine besondere Rolle, nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für den Staat. Da Gefühle Denken und Handeln beeinflussen, ist eine Emotionspolitik nicht nur für atmosphärische Stimmungen gut, sondern immer auch eine Frage von Macht.[5]

Insofern kann eine Analyse des Umgangs mit Emotionen gesellschaftliche Prozesse und politische Machtmechanismen noch einmal aus einer anderen Perspektive erhellen. Wer Emotionsgeschichte betreibt, ist davon überzeugt, dass Politik und Gesellschaft nur verstanden werden können, wenn auch die Gefühle in Rechnung gestellt werden, die Handlungen motivieren oder aus ihnen folgen. Der vorliegende Beitrag soll für diese Zusammenhänge in Seuchenzeiten sensibilisieren.

Für eine Historikerin ist eine Analyse gegenwärtiger Geschehnisse immer problematisch. Dass sich mit dem zeitlichen Abstand von einem Ereignis auch dessen Deutungen verschieben, ist ein gängiges Phänomen der Historiographie. Wenn sich aber das Objekt der Analyse selbst noch permanent verändert, bleiben Positionierungen dazu zwangsläufig prekär. Gleichwohl kann ein emotionsgeschichtlicher Blick dabei helfen, aktuelle Gefühlslagen besser einzuordnen. Vor allem ist es das Ziel des Beitrags, die verschiedenen Fragerichtungen aufzuzeigen, die bei emotionsgeschichtlichen Ansätzen eine Rolle spielen können. Deren Leistungen bestehen erstens darin, die emotionalen Signaturen verschiedener Zeiten herauszupräparieren. So wird im ersten Abschnitt geklärt, warum unsere gegenwärtige Zeit emotionale Wahrnehmungen und Reaktionen begünstigt. Zweitens kann Emotionsgeschichte die emotionalen Erfahrungen von Einzelnen und Gruppen beleuchten und nachvollziehen, was Menschen nicht nur denken, sondern vor allem fühlen. Neben einer solchen „bottom up“-Perspektive kann Emotionsgeschichte auch drittens danach fragen, inwiefern auch Staaten in Seuchenzeiten auf Emotionen reagieren und sie in ihren Dienst nehmen, und viertens kann Emotionsgeschichte schließlich Mechanismen von Gruppenbildung und Konfliktentwicklung nachgehen. Auf all diese vier Dimensionen der Emotionsgeschichte sollen im Folgenden mit Blick auf die aktuelle Corona-Pandemie ein paar Schlaglichter geworfen und Forschungsperspektiven angedeutet werden – selbstredend, ohne dass dieser notwendig fragmentarische Überblick einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben würde.

Der emotionsgeschichtliche Kontext der Corona-Pandemie

Das Jahrhundert ist noch relativ jung. Dennoch ist sich die Kanzlerin sicher, es handele sich bei Corona um ein „Jahrhundertereignis“. Eine solche Einschätzung wird von all denjenigen geteilt, die die Pandemie zur größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg erklärt haben. Dass die Welt schon in den 1950er und 1960er Jahren von Grippeviren heimgesucht worden war, die allein in der Bundesrepublik rund je 30.000 Tote hinterlassen hatten, ist so gut wie vergessen.[6] Bezeichnenderweise stehen die Opferzahlen einer Epidemie und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit oftmals in einem Spannungsverhältnis. Die Grippeausbrüche des vergangenen Säkulums blieben offenbar weit unterhalb einer öffentlichen Wahrnehmung, die Epidemiologen angesichts der Infektionsdynamik für angemessen gehalten hätten. Nicht nur die „Asiatische Grippe“ von 1957/58 und die „Hongkong-Grippe“ von 1968 wurden mit einem insgesamt erstaunlichen Gleichmut hingenommen. Dass selbst die „Spanische Grippe“ von 1918/19 mit ihren weltweit immerhin 20-50 Millionen Toten keineswegs traumatisierend gewirkt hatte, zeigt sich daran, wie wenig sie im kollektiven Gedächtnis haften blieb.[7] Erst durch die Corona-Woge vom Frühjahr 2020 wurde sie auf die Titelseiten deutscher Tageszeitungen getragen und in die Erinnerung zurückgebracht.

Emotionale Epidemiologie

Die Infektionskrankheiten, die trotz geringerer Sterblichkeitsraten viel intensiver wahrgenommen wurden, bezeichnete der Medizinhistoriker Adolf Labisch als „skandalisierte Krankheiten“.[8] Nun mag der Begriff mit Blick auf das, was üblicherweise als „Skandal“ verstanden wird, schwierig sein. Aber er verweist auf den Umstand, dass es einer spezifischen öffentlichen Wahrnehmung bedarf, um eine gewisse Erregungsschwelle zu überschreiten. Diesem Phänomen trägt die medizinhistorische Forschung mit ihrem Konzept einer „emotionalen Epidemiologie“ Rechnung.[9] Während sich Epidemiologen eher dafür einsetzen, den Fokus hin zu denjenigen Krankheiten zu verschieben, die „wirklich“ problematisch sind, hat eine kulturgeschichtlich interessierte Historiographie gerade ein Interesse an diesen Prozessen der Bedeutungsaufladung. Warum lösen einige Krankheiten intensivere Ängste aus als andere? Dazu gehörte im 19. Jahrhundert allem voran die Cholera, die in mehreren Wellen um den Globus wanderte und nicht zuletzt durch die Plötzlichkeit, mit der sie zuvor Gesunde innerhalb weniger Stunden in den Tod riss, Angst und Schrecken verbreitete.[10] Dabei war die Epidemie von 1866 für die preußischen Territorien mit 115.000 Toten weit verlustreicher als die erste Welle in den 1831/1832, als in Preußen rund 40.000 Menschen umkamen – hat aber ungleich weniger Aufmerksamkeit erhalten.[11]

Wachsende Sorgen vor einer neuen Epidemie seit den 1980er Jahren

Erkennbar ist, dass die von Seuchen ausgelöste Erregungskurve dann besonders heftig ausschlägt, wenn es sich – wie bei dem Corona-Virus auch – um eine neuartige, lebensgefährliche Infektion mit (zumindest zunächst) unklaren Übertragungswegen und Therapiechancen handelt. Darüber hinaus beeinflussen zwei weitere Komponenten die Intensität der emotionalen Reaktion: die Existenz einer latenten Furcht, die der Wahrnehmung den Boden bereitet, und die allgemeine konjunkturelle Aufmerksamkeit für Gefühle. Beides kam im Umfeld der Corona-Pandemie zusammen.

Seit den 1980er Jahren war weltweit die Skepsis gegenüber jenem Optimismus gewachsen, der in der These Abdal Omrans vom „epidemiologischen Übergang“ zum Ausdruck gekommen war.[12] Dieser Auffassung zufolge würden die Seuchen verschwinden und an ihre Stelle die sogenannten Zivilisationskrankheiten wie Diabetes etc. treten. Diese Gewissheit war mit AIDS seit den 1980er Jahren dahin. Darüber hinaus schürten die neuen Mikroben des 21. Jahrhunderts, wie die Auslöser von Vogel-, Schweinegrippe oder Ebola, neue Ängste vor „Killerviren“[13]. Die Herkunft dieser Viren von Fledermäusen oder anderen Tiere dürfte zur allgemeinen Verunsicherung beigetragen haben. Schließlich rühren Vorstellungen, wonach sich die Grenze zwischen Mensch und Tier auflöst, an anthropologische Urängste. Ohne dass allzu weite gesellschaftliche Kreise davon erfasst wurden, begann sich doch die Sorge vor einer neuen Seuche in verschiedenen Sphären auszubreiten: Das Robert-Koch-Institut entwickelte Krisenpläne, in der Geschichtswissenschaft entstanden neue Studien zur Seuchengeschichte und Filme oder Romane beflügelten die Phantasie von Science-Fiction-Fans. Der damit entwickelte Erwartungshorizont trug vermutlich zum Fehlalarm von 2009 bei, als angesichts der plötzlichen Verbreitung des H1N1-Virus („Schweinegrippe“) die WHO voreilig eine Pandemie ausrief.[14] Schnell reagierten die Bundesländer und sicherten sich für über 200 Millionen Euro einen passenden Impfstoff – der dann in den Regalen verrottete, als sich schließlich herausstellte, wie wenig gefährlich das Virus tatsächlich war.[15] Vor diesem Hintergrund konnte das sehr viel tödlichere Corona-Virus einerseits als vollkommen neues Ereignis empfunden wurden, dem andererseits der emotionale Boden längst bereitet war.

„Gesellschaft der Angst“

Dass sich mit dem Virus auch die Angst ausbreitete, lag darüber hinaus an der allgemeinen Konjunktur für Emotionen – und insbesondere einer Konjunktur der Angst – seit der Jahrtausendwende.[16] Nach dem Ende der bipolaren Weltordnung des Kalten Krieges war nicht etwa der ewige Frieden, sondern eine neue fundamentale Verunsicherung gefolgt. Diese spiegelte sich im geisteswissenschaftlichen Bereich, indem u.a. an die Stelle strukturgeschichtlicher Sicherheiten die postmoderne „Unordnung“ trat. Die Verletzlichkeit der Welt zeigte sich schließlich am 11. September 2001: Die niederstürzenden Twin Towers wurden emblematisch für die Implosion ungebrochenen Fortschritts-, Modernisierungs- und Globalisierungsglaubens. Nicht zuletzt deshalb, aber auch weil in diesem Jahr das Standardwerk zur Emotionsforschung von William Reddy erschien, wurde das Jahr 2001 zum Fanal des „emotional turn“ in der Geschichtswissenschaft.[17] Seitdem boomt die Emotionsgeschichte.[18] Dabei ist die Wissenschaft nur ein getreuer Spiegel allgemeiner gesellschaftlicher Prozesse, haben sich doch Emotionen inzwischen einen festen Platz auf der politischen Agenda sowie in der journalistischen und soziologischen Zeitdiagnostik erobert. Im Jahr 2014 beschrieb der Soziologe Heinz Bude die Bundesrepublik als „Gesellschaft der Angst“, die von der Sorge um Statusverlust und Globalisierungsfolgen geschüttelt sei.[19] Die Konjunktur der Emotionen erreichte im Folgejahr einen neuen Höhepunkt, als mit den terroristischen Attentaten im französischen Nachbarland und den Flüchtlingsströmen aus Syrien die Themen „Angst“ und „Sicherheit“ den öffentlichen Diskursraum dominierten.[20] Die Präsenz der Emotionen blieb auch in den folgenden Jahren hoch, was sich an den populistischen Bestrebungen, Angst und Hass zu schüren, ebenso zeigte wie in juristischen, religiösen oder publizistischen Bemühungen, die Auswüchse einer solchen Emotionspolitik einzuhegen.[21] Unverkennbar jedenfalls zeigte sich, dass die Signatur der Gegenwart durch einen hohen Grad an Emotionalität geprägt war. In diesen Kontext brach das Corona-Virus herein.

Das „Jahrhundertereignis“ und die Erfahrung von Angst und Einsamkeit

Weil anders als einige Wissenschaftler das Gros der Gesellschaft nicht auf den Ausbruch eines Virus eingestellt war, kam die Corona-Pandemie doch als ein völlig überraschendes Ereignis. Selbst als in den deutschen Zeitungen von der Dramatik in Wuhan berichtet wurde, konnte sich niemand recht vorstellen, dass sich Ähnliches in Europa abspielen könnte. Damit wiederholten sich mentale Abwehrprozesse aus dem frühen 19. Jahrhundert, als man bereitwillig glaubte, die „asiatische Cholera“ werde garantiert vor den Toren der preußischen Zivilisation Halt machen.

Doch seit Februar 2020 ging das Virus erst in Italien, kurz darauf auch in der Bundesrepublik um. Zwar war der Krankheitsverlauf nicht vergleichbar mit der Cholera, als im 19. Jahrhundert oftmals nur wenige Stunden zwischen Ausbruch der Symptome und dem Tod der Erkrankten vergingen. Aber die Bilder aus Bergamo, wo Militärtransporter des Nachts Särge in Serie abtransportierten, machten den europäischen Fernsehzuschauern schnell klar, welch tödliche Gefahr von dem Virus ausging und wie ohnmächtig die Medizin des 21. Jahrhunderts demgegenüber war.

Auf verschiedenen Ebenen potenzierte diese Erfahrung die Angst – bei Einzelnen und Kollektiven. Gesamtgesellschaftlich erodierte ein Sicherheitsgefühl gegenüber dem medizinischen System in denjenigen Staaten, die von der ersten Welle besonders heftig erfasst wurden. Die Spanier standen dabei nicht nur fassungslos vor einem kollabierenden Gesundheitssystem, sondern waren auch mit dem Umstand konfrontiert, dass in dem südlichen Land, das für seinen emotionalen Zusammenhalt zwischen den Generationen bekannt war, zahlreiche alte Menschen einsam in Pflegeheimen starben.

Infragestellung der „feeling rules“

Das Ausmaß der Pandemie wird in der Berichterstattung zumeist mit Zahlen und Kurven zum Ausdruck gebracht. Es ist die Dimension der Demographie, in der Krankheit und Tod – in der Regel national differenziert – präzise und emotionslos präsentiert werden. Für die Beurteilung der Effizienz staatlicher und medizinischer Maßnahmen mag das adäquat sein. Um die Bedeutung der Pandemie für den Einzelnen und ihre womöglich traumatisierenden Folgen für Gesellschaften und politische Systeme gänzlich auszuloten, wird es notwendig sein, auch die emotionalen Dimensionen zu erfassen. Welche Ängste litten Einzelne? Welche Befürchtungen verbreiteten sich und wurden zu einem kollektiven Phänomen? Was machte es mit Menschen, die mit der Diagnose nicht nur ihre Gesundheit in Gefahr sahen, sondern sich auch sozial stigmatisiert fühlten, weil die in Gefahr Geratenen nun selbst zur Gefahrenquelle mutierten und gemieden wurden? Was tat man Menschen an, die sterbend in Plastik auf Abstand gehalten wurden und denen kein Abschied von Angehörigen gestattet war? Alle Vorstellungen, die sich in der Moderne über ein Sterben in Würde entwickelt hatten, waren damit konterkariert. Angesichts der Tausenden von Corona-Toten weltweit gibt es Unzählige, die vermutlich ähnliche emotionale Erfahrungen gemacht haben, von denen allerdings in der Öffentlichkeit vergleichsweise wenig zu hören ist. Dieser Erfahrungsebene nachzugehen, bleibt eine Aufgabe der Zukunft, in der unzählige Egodokumente und Erhebungen ausgewertet werden müssen, die von Forschungsinstituten bereits in Auftrag gegeben wurden, auch wenn das Leid der an Corona Verstorbenen kaum angemessen erfasst werden dürfte, eben weil sie in der Regel einsam aus dem Leben schieden.

Die Analyse von Emotionserfahrungen wird auch diejenigen erfassen müssen, die als Gesunde nach angemessenen Verhaltensweisen suchten. Da das kollektive Wissen um ein adäquates Agieren in Infektionszeiten im 20. Jahrhundert vergessen worden war, verfügte die europäische Gesellschaft nicht über einen Erfahrungsraum, der Verhaltenssicherheit hätte bieten können. Wie sehr tradierte Verhaltensmuster durch die Seuche auf den Kopf gestellt werden, zeigt sich vor allem bei der Frage, wie mit diesen älteren und kranken Menschen umzugehen sei, die in ihrer alltäglichen Einsamkeit besonders auf emotionale Ansprache angewiesen sind. Diese aber vollzieht sich gemeinhin mittels emotionaler Körperpraktiken, die schon begrifflich auf Nähe angewiesen sind: „Zuneigung“ und „Zuwendung“ stehen diametral im Gegensatz zu Praktiken des „social distancing“. So stehen die vom Virus bedrohten Gesellschaften vor der Herausforderung, ihre emotionalen Botschaften mit Praktiken in Einklang bringen zu müssen, deren bisherige kulturell etablierte Lesart nur kontraproduktive Wirkungen haben konnte: Dass es ein Liebesdienst sein soll, alte Menschen alleine zu lassen, ist eine ebenso irritierende Vorstellung wie die Option, ihnen durch herzliche Nähe womöglich den tödlichen Virus zu bringen.[22] Ob sich durch diese massive Infragestellung emotionaler Verhaltenslehren, also der „feeling rules“, eine langfristige Veränderung der Caritas-Grammatik ergibt oder ob durch die temporäre Infragestellung nur Denkprozesse angestoßen werden, die letztlich postviral in eine noch bewusstere emotionale Wertschätzung früherer Verhaltensmuster münden, bleibt abzuwarten. Dabei stellt Corona nicht nur das emotionale Verhalten zwischen Einzelnen, sondern auch das „emotional regime“ von Staaten auf den Prüfstand.

Vertrauen und das emotional regime staatlicher Sicherheit

William Reddy zufolge besteht ein „emotional regime“ aus einem Set an emotionalen Ordnungen, das eine gesellschaftliche Entität bzw. vor allem ein politisches System charakterisiert.[23] Zu den elementaren Bestandteilen einer solchen staatlichen Emotionspolitik gehört es in modernen und zumal demokratischen Staaten, das Vertrauen der Regierten zu sichern. In Krisensituationen geht es dabei um den Schutz der Bevölkerung vor Gefahren. Können Staaten diesen nicht mehr gewährleisten, gelten sie schnell als „failed states“. Die grundlegende Bedeutung, die die Garantie von „Sicherheit“ für Staaten zu Beginn der späten Neuzeit annahm, hat Michel Foucault auf den Begriff des „Sicherheitspositivs“ gebracht.[24] Diskurse und Praktiken staatlicher Akteure kreisten seit dem 19. Jahrhundert vermehrt um die Frage, wie Sicherheit hergestellt werden könne. Angesichts der massiven Verunsicherungen und Manifestationen von Ängsten in den letzten Dekaden ist es wenig erstaunlich, dass „Sicherheit“ zur „Leitvokabel“ des 21. Jahrhunderts avancieren konnte.[25]

Säkularisierung des staatlichen Emotionsmanagements

Nun mag es objektive Kriterien wie u.a. Kriminalitätsstatistiken geben, nach denen sich der Sicherheitsstatus bemessen lässt. Entscheidend bleibt am Ende, ob breite Bevölkerungskreise das Gefühl haben, in Sicherheit oder Unsicherheit zu leben. Umfragen, die regelmäßig die „Ängste der Deutschen“ erheben, sind daher für Regierungsstellen durchaus von Bedeutung. Wenn sich in Seuchenzeiten Ängste ausbreiten, liegt es im Interesse der Staaten, nicht nur durch Einfluss auf Kurvenverläufe und Statistiken objektiv das Leben der Bürger und Bürgerinnen zu schützen. Vielmehr liegt ihnen ebenso daran, das Gefühl von Sicherheit wiederherzustellen, das als Voraussetzung für Vertrauen in den Staat gelten kann. Daher hat es traditionell immer flankierende Maßnahmen gegeben, die gezielt beruhigend auf den Emotionshaushalt der Bevölkerung wirken sollten. In den Herausforderungen durch die Cholera zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden dafür noch Vertreter der Kirchen eingespannt, die angewiesen wurden, das Vertrauen der Bürger nicht nur zur göttlichen Allmacht, sondern auch zum Staat zu heben. Mit den Pastoren setzten die Staaten dabei auf unhinterfragte Autoritäten. Auf Mediziner zu hoffen wäre seinerzeit kontraproduktiv gewesen. Wenig unterscheidet die Pandemien von damals und heute derart wie das unterschiedliche Sozialprestige des medizinischen Personals. Da die Ärzte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Verdacht standen, aus eigenen Profitinteressen – und sei es nur dem Wunsch nach Leichnamen zu Sektionszwecken – Seuchen verursacht oder erfunden zu haben, wurden sie zur Zielscheibe allgemeinen Unmuts während der Choleraepidemie in den 1830er Jahren.[26] Erst am Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich der Mediziner in den verehrten Helden der Bakteriologie verwandelt, der Krankheitserreger aufspüren und – nicht zuletzt durch Impfung – vernichten konnte. Traditionsbestände der damaligen Sakralisierungstendenz lassen sich noch heute im Umgang mit dem Charité-Virologen Christian Drosten erkennen, der als „Corona-Erklärer der Nation“[27] innerhalb der ersten Wochen nach Ausbruch der Seuche zur Koryphäe mit Kultstatus avancierte, erkennbar nicht zuletzt daran, dass in der Weihnachtzeit 2020 im Erzgebirge ein Räuchermännchen im Drosten-Look in die Produktion ging.

Sicherheitsmanagement durch Appelle an das „präventive Selbst“

Für die Regierung war Drostens menschliches Antlitz der Wissenschaft deshalb wichtig, weil durch die Kombination von Kompetenz und Menschlichkeit Vertrauen in die Maßnahmen einer Sicherheitspolitik gewonnen werden konnte, deren Legitimität sich aus wissenschaftlicher Logik speiste, zumal die Bürger und Bürgerinnen des Landes auf diese Autorität verwiesen wurden. Deren Mitwirken durch die Übernahme von Verhaltensregeln war für erfolgreiches Regierungshandeln unerlässlich. Schließlich setzt eine „Gouvernementalität“ der Sicherheit weniger auf Zwang als auf die Selbstdisziplin des „präventiven Selbst“.[28] Konkret bedeutete dies die Aufforderung zur freiwilligen Selbstbeschränkung von Kontakten. Doch um der Dringlichkeit einer solchen Verhaltensänderung Nachdruck zu verleihen, lag es nahe, die Appelle mit emotionalen Botschaften zu flankieren, die gerade nicht auf Beruhigung setzten, sondern im Gegenteil Ängste beschworen. Derartige Diskurse wurden allerdings nur höchst dosiert von Regierungsvertretern, sondern eher in Zeitungen geführt, in denen Berichte von Genesenen oder Intensivmedizinern die Bedrohungsszenarien lebendig machten. Das Management von „Sicherheit“ trat mit dem der „Angst“ in ein Spannungsverhältnis. Dass sich Regierungen dabei unterschiedlich verhalten konnten, zeigt ein Vergleich der in Frankreich und Deutschland von den Regierungen in Auftrag gegebenen Videoclips. Setzen die französischen Filme auf Abschreckung durch Szenen plötzlicher Erkrankung und intensivmedizinischer Behandlung, ließ die Bundesregierung Videos drehen, die im Modus der Ironie zum Stubenhocken aufriefen.[29] Doch sowohl im März als auch Dezember 2020 sah sich die deutsche Regierung gezwungen, zu drastischeren Mitteln zu greifen. Die von Foucault heuristisch unterschiedenen drei historischen Seuchenregime kommen aktuell allesamt, wenn auch in unterschiedlichem Maß und zeitversetzt, zur Anwendung: das „Lepra-Modell“, welches die todgeweihten Kranken fernab der Zivilisation isoliert, das „Pest-Modell“, welches zu Lasten von Wirtschaft und Handel Kontakt-, Häuser- und Grenzsperren errichtet, um die Weitergabe des Krankheitserregers zu unterbinden, und das „Pocken-Modell“, welches durch statistische Erfassung und staatlich organisierte Massenimpfung den Gesundheitsstatus der Gesamtgesellschaft prophylaktisch optimieren will.[30] Dabei haben es diese Regime mit jeweils höchst unterschiedlichen Gefühlsentwicklungen zu tun. Die Isolierung von Alten in Heimen und Infizierten in Krankenhäusern führt zu einem in der Öffentlichkeit kaum sichtbaren einsamen Leid. Dass für dieses „emotional suffering“ (William Reddy) angesichts des – pandemisch rationalen – Regimes der (Zwangs-)Isolierung kaum Platz ist, zeigt wie sehr die Rigidität staatlicher Maßnahmen in Seuchenzeiten zugenommen hat. Abweichende individuelle Gefühle treten dabei in den Hintergrund. Die „Pest-und-Pocken-Regime“ führen schon deshalb zu mehr Protest, weil von ihren Folgen alle, und damit insbesondere die Gesunden betroffen sind. Deren Emotionen aber unterscheiden sich je nach Erfahrungsräumen und Deutungssystemen signifikant von den unmittelbar Erkrankten und um ihr Leben Fürchtenden. So forcieren die Seuche und die zu ihrer Überwindung getroffen Maßnahmen die Bildung von Gruppen entlang nicht nur von spezifischen Interessen, sondern auch entlang geteilter Emotionen, die zueinander in Konkurrenz treten können.[31] Dabei verweisen gerade die „emotional communities“ auf gesellschaftliche Konfliktlagen, deren Grammatik sich nicht gänzlich erklären lässt, wenn nur materielle Interessen als Ursachen zugrunde gelegt werden.

Misstrauen, Hass, Wut und Empörung – „Emotional communities“, Gruppen und Konflikte

In den ersten Wochen der Pandemie war ein paradoxer Effekt zu beobachten: Die Bedrohung durch die neue Krankheit wurde zugleich als Befreiung von alten Lasten erlebt. So waren die Hassrhetorik und gesellschaftliche Spaltung schlagartig zurückgetreten zugunsten einer neuen Beschwörung von gemeinschaftlichen Anstrengungen. Dergleichen war nicht nur in Deutschland, sondern z.B. auch in der tief gespaltenen spanischen Gesellschaft zu beobachten, wo kurzfristig die Erlösung von alten Konfliktlagen durch eine neue Ausrichtung der Gesellschaft möglich schien. Doch die Formierung der In-group ging automatisch mit neuen Ausgrenzungsprozessen einher. Dabei brachen Konfliktlinien insbesondere dort auf, wo offenbar historische, politische oder soziale Sollbruchstellen angelegt waren.[32] Dazu zählten nationale Grenzen. So wie in Cholera-Zeiten Sicherheitskordons zwischen Staaten errichtet worden waren, gab es plötzlich wieder Grenzkontrollen in der EU. Der Schengenraum gab das Prinzip der Freizügigkeit preis, das schon im Zuge der Flüchtlingskrise Schaden genommen hatte. Gegenüber Ländern, in denen das Virus besonders intensiv wütete, wurden Reisewarnungen ausgesprochen, im nationalen Kampf um Masken oder Impfstoffe drohte die europäische und atlantische Solidargemeinschaft unterzugehen. Die Re-Nationalisierung, die sich in der internationalen Politik schon länger abgezeichnet hatte, erhielt neuen Auftrieb. Diese manifestierte sich in physischen Maßnahmen, aber auch mentalen Suggestionen. In den Bildern vom europäischen „Süden“ wurden in der Bundesrepublik alte Stereotype aktiviert, wenn mit wenig verhohlenem Stolz auf die geringen Infektions- und Todeszahlen in Deutschland und mit Mitleid auf Italien oder Spanien verwiesen wurde. Ein neues Territorialprinzip zog auch innerhalb der deutschen Nation ein, was allerdings aus früheren Cholera-Zeiten bereits bekannt war, als Ortschaften sich zur Gefahrenabwehr selbst abriegelten: Wer aus Gebieten mit hoher Inzidenzzahl kam, war in anderen Regionen nicht mehr willkommen. Wirtschaftliche Interessen spielten plötzlich angesichts einer neuen emotionalen Formierung von Zugehörigkeit ebenso wenig eine Rolle wie individuelle Wertschätzung oder reine Höflichkeit. Autos mit fremdem Kennzeichen waren nicht mehr sicher, Touristen wurden von Einheimischen denunziert. Aversive Gefühle manifestierten sich in Praktiken der Abwehr, deren zugrundeliegenden Emotionen vermutlich vielschichtig waren. Das kollektive Ausgrenzungssystem staatlicher Corona-Regeln senkte offenbar die Hemmschwelle, negative Emotionen zum Ausdruck zu bringen, die womöglich durch vorgelagerte Stadt-Land-Konflikte und soziale Ressentiments längst angelegt waren.

Weitere Spaltungen entwickelten sich entlang einer – unklaren – Generationengrenze. Dass Generationen unterschiedliche emotionale Gemeinschaften darstellen, hatte die Mediävistin Barbara Rosenwein schon vor Corona betont, jetzt zeigte sich die Differenz umso deutlicher.[33] Die oftmals panische Sorge bei Älteren kontrastierte mit der Sorglosigkeit von Jüngeren, die schon deshalb wenig Furcht vor dem Virus entwickelten, weil die Infektion in dieser Alterskohorte oftmals sogar ohne Symptome verlief. Aus Vorwürfen, sich rücksichtslos zu verhalten, und dem Unmut wiederum über derartige Vorwürfe konnten Kollisionen entstehen. Neben diesen sozialen Gruppen, die wegen ihrer je spezifischen Gefühlslage als „emotional communities“ (Barbara Rosenwein) in Erscheinung traten und in Konflikt geraten konnten, gab es immer wieder flüchtige Begegnungen, in denen – wie im Kampf ums Klopapier im Supermarkt oder in der Auseinandersetzung um das richtige Maskentragen in der Bahn – Menschen ein unerwartetes Aggressionsverhalten an den Tag legten. Dabei konnten Emotionsäußerungen wie die Unterstellung von Rücksichtslosigkeit, Egoismus und mangelnder Solidarität performative Folgen haben, indem sie nicht etwa das erwünschte Verhalten erzwangen, sondern zu Beleidigungen provozierten.

Angst und Wut als Bindeglied von Protestbewegungen

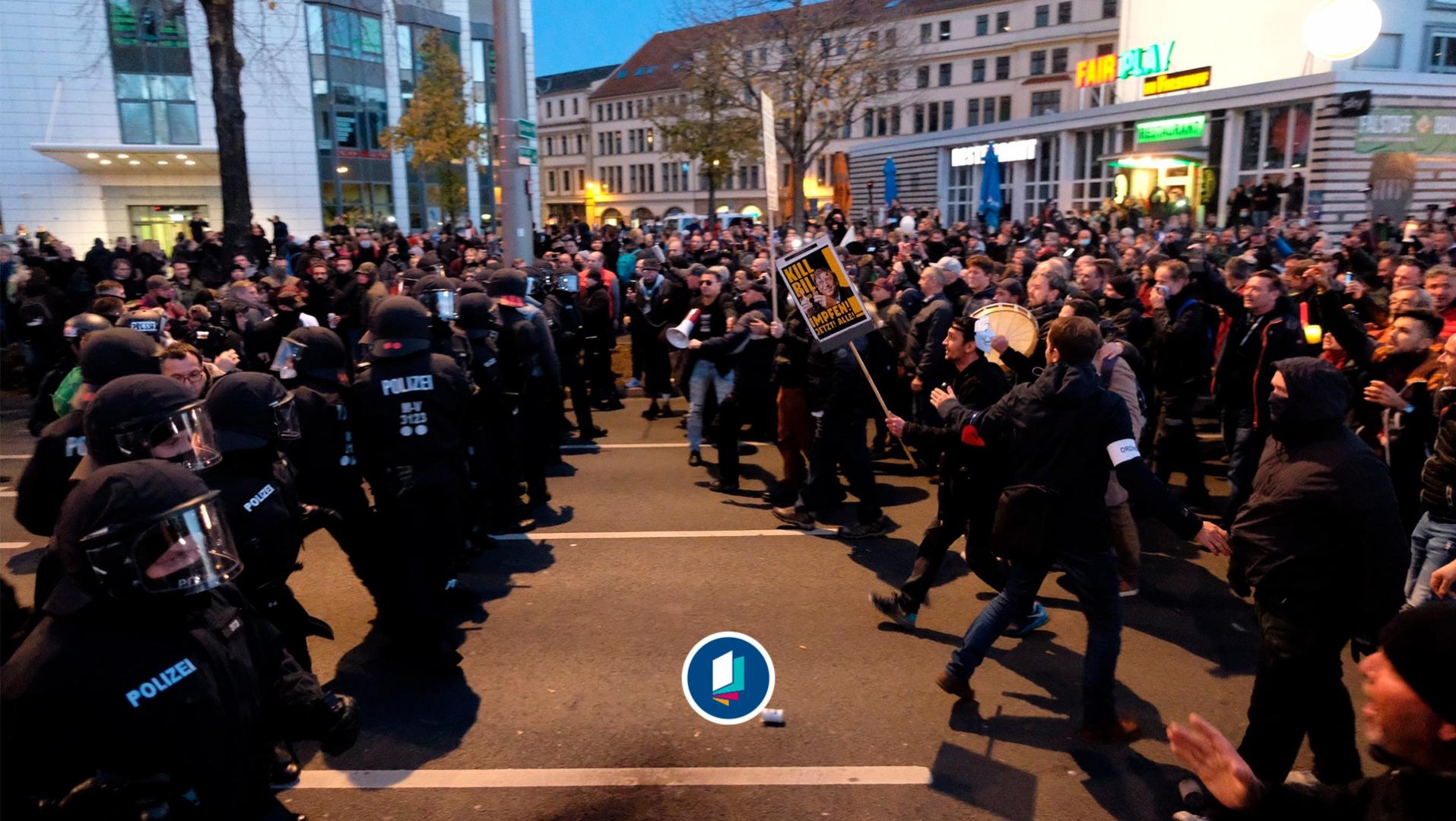

Als regelrechte Kampfansage gegen das bundesweite emotional regime der Sorge vor dem Virus entwickelte sich die „Querdenken“-Bewegung. Die hier zusammengekommenen heterogenen Bestandteile sind nur durch gemeinsame Emotionen verbunden: Wut, Empörung und Misstrauen angesichts der staatlichen Corona-Maßnahmen. Auch für viele der „Querdenker“ spielen Ängste eine zentrale Rolle, von denen sie getrieben sind und bzw. oder die sie verbreiten wollen. Nur ist es eben nicht die Angst vor der Erkrankung durch das Virus, sondern vor staatlichen Übergriffen, dem „Impfzwang“ und Verschwörungen globaler Eliten. Diese eigentümliche Melange beruht zum Teil auf weit zurückreichenden Angsttraditionen. Verschwörungstheorien sind altbekannte Verfahren der Komplexitätsreduktion, die eine Art säkulare Inversion von religiösen Allmachtsvorstellungen darstellen. Auch die Bereitschaft, das Offensichtliche zu leugnen und die Existenz der Krankheit abzustreiten, hatte es bei früheren Choleraausbrüchen schon gegeben.[34] Vermutungen, die Krankheit sei von Politikern und Ärzten erfunden, um die Armen in den Hospitälern umzubringen, motivierten seinerzeit die Empörten zu Angriffen auf die Vertreter des Staates und zur „Befreiung“ der Hospitalisierten. Impfgegner gibt es wiederum, seitdem Edward Jenner im späten 18. Jahrhundert die Pockenimpfung eingeführt hatte.[35]

Schon im 19. Jahrhundert waren die europäischen Gesellschaften tief gespalten über die Frage, ob der Staat zur Sicherung der kollektiven Gesundheit dem Einzelnen die Impfung aufzwingen könne. Mit „Freiheit“ und „Sicherheit“ wurden schon damals divergierende Ängste in Stellung gebracht. Als nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1871 eine schwere Pockenepidemie ausbrach, führte das Kaiserreich die Impfpflicht zwar gesetzlich ein, verzichtete aber darauf, die Umsetzung zu erzwingen.[36] Zwar kann die Ausrottung der Pocken im 20. Jahrhundert als großer Erfolg der Impfgeschichte gelten, aber Ängste vor Impfungen haben überdauert.[37] Dass immer wieder von einzelnen Impfschäden berichtet wurde, plausibilisierte die Ängste bei denjenigen, die sich nicht von der argumentativen Logik statistischer Daten überzeugen lassen wollten. Zusätzlich hat die doppelte deutsche Diktaturerfahrung schließlich zu einer tiefsitzenden Skepsis vor einem „Polizei- und Überwachungsstaat“ geführt.[38]

Grundsätzlich sind Seuchenzeiten Momente, in denen Staaten ihren Zugriff auf die Bevölkerung massiv intensivieren.[39] Sorgen, ob sich die in Ausnahmezeiten ausgedehnten Kompetenzen später wieder einhegen lassen, sind angesichts des kollektiven Erfahrungsraums nicht völlig abwegig und markieren womöglich einen spezifisch nationalen Pfad der Abwehr staatlicher Corona-Maßnahmen. All diese verschiedenen Ängste führen zu einer gemeinsamen Protesthaltung gegenüber dem Staat. Diese aversiven Emotionen sind wiederum die Brücke, über die Rechtsextreme den Kontakt zu den anderen Empörten herstellen. Schließlich lässt sich Skepsis offenbar in denjenigen Kreisen, die dem bundesrepublikanischen Politiksystem grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen, leicht zu Wut aufstacheln. Schon die Flüchtlingskrise hat gezeigt, wie schnell allgemeine Ressentiments in Hass und Wut umschlagen können. Es ist anzunehmen, dass eine solche Emotionstransformation von Rechtsextremen bewusst beabsichtigt ist. Insofern kann nicht nur der Verfassungsschutz in Zukunft beobachten, inwieweit – und mit Hilfe welcher emotionaler Strategien – es diesen Rechtsextremen gelingt, Praktiken und Diskurse der Empörung in Wut und Hass und dann in aktives Aggressionshandeln zu transformieren.

Der schnell gescheiterte Versuch, mit wehenden Reichskriegsflaggen den Reichstag zu stürmen, dürfte in den Kontext derartiger Bemühungen gehören.

Dabei demonstrieren auch diejenigen gegen die Corona-Maßnahmen, die sich schon in den Jahren davor durch die wirtschaftliche Globalisierung für „abgehängt“ hielten. Dass Wirtschaftssorgen durch die staatlichen Maßnahmen in Seuchenzeiten noch potenziert werden, liegt angesichts der zu erwartenden langfristigen Folgen des Lockdowns nahe. Die Ängste derjenigen, die durch die erzwungenen Schließungen um die eigene Existenz fürchten, sind als weiteres Unruhepotential in Rechnung zu stellen. Der Erwartungshorizont ist schließlich durch die Erfahrungen der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 bestimmt. Dass die gesamtgesellschaftlichen Schäden durch die Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung schlimmer seien als durch die Krankheit selbst, gehört im Übrigen ebenfalls zu den Argumenten, die schon aus der Seuchengeschichte des 19. Jahrhunderts bekannt sind. Inwieweit die Schulden, die weltweit aufgenommen werden, um den aktuellen Finanzbedarf zu befriedigen, langfristig zu sozialen Spannungen führen werden, bleibt abzuwarten.

Herausforderung für das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Emotionen vor allem auf vier Ebenen im Kontext der aktuellen Pandemie eine fundamentale Rolle spielen: Erstens bedeuten Seuchen existentielle Ängste für diejenigen, die unmittelbar vom Virus oder mittelbar von seinen Folgen bedroht sind. Sie greifen damit tief in die Erfahrungswelt unzähliger Menschen ein, zumal die eingeübten kulturellen Techniken körperlicher Trostvergewisserung durch das Regime der Distanz ausgehebelt werden.

Dieses Regime kann zweitens als ein staatliches „emotional regime“ beschrieben werden. Geleitet von dem Willen, die Bevölkerung vor der Ausbreitung des Virus zu schützen, greift die Regierung nicht nur auf Strategien emotionaler Lenkung, sondern auch auf Zwangsmaßnahmen zurück. Erstmals machen Generationen von Bürgern und Bürgerinnen der Bundesrepublik die Erfahrung, dass der Staat massiv in ihre Freiheiten eingreift. Damit wird nicht nur das machtpolitische, sondern auch das emotionale Verhältnis zwischen Staat und Bevölkerung noch einmal ganz neu herausgefordert. Drittens verändern sich auch die Emotionen zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Durch die multiplen Herausforderungen wird die Bildung neuer Großgruppen forciert, die einander als „emotional communities“ gegenübertreten. Gerade hier hilft ein emotionsgeschichtlicher Ansatz insofern weiter, als diese Gruppen oft weniger über soziale oder wirtschaftliche, als vielmehr über emotionale Gemeinsamkeiten erklärt werden können. Viertens verändert sich durch Corona vermutlich auch ein allgemeines Weltverständnis. Dass ein unerwartetes, unsichtbares Virus in kürzester Zeit in der Lage ist, die individuelle Lebensplanung, den sozialen Alltag und die internationalen Wirtschafts- und Arbeitsformen radikal zu verändern, bringt Verunsicherungen mit sich, deren langfristige Wirkungen noch nicht abzusehen sind. Erste Überlegungen werden bereits angestellt, inwiefern die „Corona-Dispositive“ die bisherigen Periodisierungen der Zeitgeschichte durcheinanderbringen und uns in Denkmuster früherer Dekaden zurückkatapultieren. Wenn wir uns tatsächlich – wie Paul Nolte schreibt – auf dem Weg in eine „´große Regression´ (zurück) in die Hochmoderne“[40] befinden, dürften sämtliche Vorstellungen von Fortschrittsbewegungen in der Neuzeit noch einmal nachhaltiger als je zuvor durcheinandergewirbelt sein.

Stärkung des „Wir“ durch die Pandemie?

Die aktuellen Indizien aber geben nicht ausschließlich Anlass, mit Sorge in die Zukunft zu sehen – auch unter emotionsgeschichtlichem Blickwinkel nicht. So bleibt es doch bemerkenswert, dass in den meisten europäischen Ländern aktuell gerade nicht wirtschaftlichen Interessen, sondern der Sorge um das Leben von Menschen, gleich welchen Alters, die erste Priorität eingeräumt wird. Ebenso ist hervorzuheben, dass in der Bundesrepublik wie in den meisten europäischen Gesellschaften die Kohäsionskräfte überwiegen. Eine überwältigende Mehrheit stützt die staatlichen Maßnahmen, 73 % der Bevölkerung plädierten am 10. Dezember sogar für eine Verschärfung des Lockdowns.[41] Gewaltsame Aufstände, wie sie früher in Seuchenzeiten zu beobachten waren, sind zumindest hierzulande ausgeblieben. Dass Epidemien nicht etwa nur Hass, sondern auch Kulturen der Empathie hervorbringen können, hat schon die jüngere Seuchenforschung betont.[42] Entsprechend würde man auch der bundesrepublikanischen Corona-Gesellschaft nicht gerecht, wenn man das caritative Engagement und zahllose Nachbarschaftshilfen nicht erwähnte. So ist es auch ein gutes Zeichen, dass die Zustimmungswerte für die Kanzlerin die aller anderen Politiker übertreffen. Die martialische Kriegsrhetorik, mit der die politischen Führungskräfte in Frankreich oder den USA auf die Herausforderungen des Virus reagierten, kam Angela Merkel dabei nie über die Lippen.[43] Zu ihrer nüchtern-sachlichen Art gehört auch der Verzicht, zu Lasten anderer Prestigegewinne mitzunehmen. Es hätte in der Rede am 9. Dezember im Bundestag so nahegelegen, darauf hinzuweisen, wie sehr sie mit ihren früheren Prognosen Recht und die sorgloseren Ministerpräsidenten der Bundesländer eben Unrecht gehabt hatten. Stattdessen aber vermied Merkel schon sprachlich sorgsam jede rechthaberische Polarisierung, indem sie von einem gemeinschaftlichen „Wir“ (und nicht etwa einem schuldzuweisenden „Sie“) sprach, das etwas versäumt haben könnte. Ihr emotionales „Flehen“ bleibt eben eine Bitte und keine Kampfansage. Möglicherweise fruchten ihre Appelle an „Herz“ und „Vernunft“ gerade deshalb. Sicher ist das aber nicht. Dass wenig prognostizierbar ist, auch das ist ein Ergebnis der Emotionsgeschichte.

Birgit Aschmann ist Inhaberin der Professur für Europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts an der Humboldt-Universität zu Berlin.

[1] Andreas Evelt: Corona-Rede der Kanzlerin. Merkels großes Flehen; in: Der Spiegel; https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-pandemie-angela-merkel-haelt-im-bundestag-eine-emotionale-rede-a-8d81fb7b-8190-4d92-82e9-fd1da13eff60#RswlL (13.12.2020).

[2] Robert Birnbaum: Eine aufgewühlte Kanzlerin beschwört den Bundestag. Merkel fleht um Corona-Vernunft; in: Tagesspiegel, 9.12.2020; https://www.tagesspiegel.de/politik/eine-aufgewuehlte-kanzlerin-beschwoert-den-bundestag-merkel-fleht-um-corona-vernunft/26702192.html (13.12.2020).

[3] Johannes Leithäuser: Die Kraft der Vernunft; in: FAZ 10.12.2020, S. 2.

[4] Vgl. u.a. Birnbaum, Tagesspiegel, 9.12.2020.

[5] Joanna Bourke: Fear and Anxiety. Writing about Emotion in Modern History; in: History Workshop Journal, 55 (2003), S. 111–133, S. 126.

[6] Vgl. Bettina Hitzer: Angst, Panik?! Eine vergleichende Gefühlsgeschichte von Grippe und Krebs in der Bundesrepublik; in: Malte Thießen (Hg.): Infiziertes Europa. Seuchen im langen 20. Jahrhundert, Berlin/München 2014, S. 137–156. Im Zusammenhang der Asiatischen Grippe kamen weltweit rund 4 Millionen, bei der Hongkong-Grippe rund 2 Millionen Menschen ums Leben, vgl. Jörg Vögele: Epidemien und Pandemien in historischer Perspektive; in: ders./Stefanie Knöll/Thorsten Noack (Hg.): Epidemien und Pandemien in historischer Perspektive, Wiesbaden 2016, S. 3–31, S. 7. Zu den Verlusten in Deutschland (Asiatische Grippe: 29.000; Hongkong-Grippe: 30.000) vgl. Heiner Fangerau/Alfons Labisch: Pest und Corona. Pandemien in Geschichte, Gegenwart und Zukunft, Freiburg i.Br. 2020, S. 13.

[7] Zur geringen Wahrnehmung vgl. u.a. Frieder Bauer/Jörg Vögele: Die „Spanische Grippe“ in der deutschen Armee 1918: Perspektive der Ärzte und Generäle; in: Medizinhistorisches Journal, 48/2 (2013), S. 117–152.

[8] Alfons Labisch: Homo Hygienicus. Gesundheit und Medizin in der Neuzeit, Frankfurt a.M. 1992, S. 127.

[9] Jörg Vögele: Vom epidemiologischen Übergang zur emotionalen Epidemiologie. Zugänge zur Seuchengeschichte; in: Malte Thießen: Infiziertes Europa. Seuchen im langen 20. Jahrhundert, Berlin/München 2014, S. 29–49.

[10] Olaf Briese: Angst in Zeiten der Cholera. Über kulturelle Ursprünge des Bakteriums. Seuchen-Cordon I, Berlin 2003.

[11] Zu den Zahlen vgl. Barbara Dettke: Die asiatische Hydra. Die Cholera von 1830/31 in Berlin und den preußischen Provinzen Posen, Preußen und Schlesien, Berlin/New York 1995, S. 216.

[12] Abdel R. Omran: Epidemiologic Transition in the United States: The Health Factor in Population Change; in: Population Bulletin, 32/2 (1977), S. 1–42. Ders.: Epidemiologic Transition. A Theory of the Epidemiology of Population Change; in: Milbank Memorial Fund Quaterly, 49/1 (1971), S. 509–538.

[13] Vgl. Alfons Labisch: „Skandalisierte Krankheiten“ und „echte Killer“ – zur Wahrnehmung von Krankheiten in Presse und Öffentlichkeit; in: Michael Andel u.a. (Hg.): Propaganda, (Selbst-) Zensur, Sensation. Grenzen von Presse und Wirtschaftsfreiheit in Deutschland und Tschechien seit 1871, Essen 2005. Ehlkes und May weisen darauf hin, dass schon 2015 die Medien „fast wöchentlich“ über Infektionskrankheiten berichteten, vgl. Lutz Ehlkes/Jürgen May: Seuchen – gestern, heute, morgen; in: APuZ, 65/20-21 (2015), S. 3–10.

[14] Vgl. u.a. Tine Hanrieder: Globale Seuchenbekämpfung: Kooperation zwischen Ungleichen; in: APuZ, 65/20-21 (2015), S. 19–24, S. 21.

[15] In Deutschland wurden 258 Todesfälle mit der Infektion in Verbindung gebracht, vgl. Vögele, Epidemien, S. 11.

[16] Vgl. Birgit Aschmann: Kulturkampf der Gegenwart. Emotionen in Geschichte, Politik und Historiographie; in: J. Klose (Hg.): Wohlfühlpolitik und Protest: Was hält die Gesellschaft zusammen?, Dresden 2018, S. 69–82.

[17] William M. Reddy: The Navigation of Feeling. A Framework for the History of Emotions, Cambridge 2001.

[18] Vgl. u.a. Birgit Aschmann: Heterogene Gefühle. Beiträge zur Geschichte der Emotionen; in: Neue Politische Literatur, 61/2 (2016), S. 225–249.

[19] Heinz Bude: Gesellschaft der Angst, Hamburg 2014.

[20] Vgl. u.a. Zygmunt Bauman: Die Angst vor den anderen. Ein Essay über Migration und Panikmache, Berlin 2016.

[21] Vgl. u.a. Carolin Emcke: Gegen den Hass, Frankfurt am Main 2016; Notker Wolf: Schluss mit der Angst. Deutschland schafft sich nicht ab!, Freiburg i.Br. 2017.

[22] Zum Verhältnis von „Nähe“ und „Distanz“ vgl. Ute Frevert: Nähe und Distanz; in: Geschichte und Gesellschaft, 46/3 (2020), S. 379–390.

[23] Reddy, Navigation, S. 129.

[24] Michel Foucault: Geschichte der Gouvernementalität I: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Vorlesung am Collège de France 1977-1978, Frankfurt am Main 2004, u.a. S. 26, S. 73–79.

[25] Christopher Daase/Philipp Offermann/Valentin Rauer: Einleitung; in: dies. (Hg.): Sicherheitskultur. Soziale und politische Praktiken der Gefahrenabwehr, Frankfurt am Main 2012, S. 7. Siehe auch Eckart Conze: Securitization. Gegenwartsdiagnose oder historischer Analyseansatz?; in: Geschichte und Gesellschaft, 38 (2012), S. 453–467.

[26] Vgl. u.a. Briese, Angst, S. 169.

[27] Zur Bedeutung der Bakteriologen vgl. u.a. Christoph Gradmann: Krankheit im Labor. Robert Koch und die Medizinische Bakteriologie, Göttingen 2005; zu Drosten als „Corona-Erklärer der Nation“ vgl. Deutschlandfunk, 6.12.2020; https://www.youtube.com/watch?v=0JzI_qZjybw (17.12.2020).

[28] Martin Lengwiler/Jeannette Madarász (Hg.): Das präventive Selbst. Eine Kulturgeschichte moderner Gesundheitspolitik, Bielefeld 2010.

[29] Vgl. die Aktion der Bundesregierung „#besonderehelden“; https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besonderehelden-1-1811518 (17.12.2020).

[30] Vgl. Philipp Sarasin: Mit Foucault die Pandemie verstehen? Geschichte in der Gegenwart, 25.3.2020; in: https://geschichtedergegenwart.ch/mit-foucault-die-pandemie-verstehen/ (17.12.2020). Siehe auch Heike Drotbohm/Sven Reichardt: Die Grenzen der Solidarität. Regierungstechniken in Zeiten von Corona; in: Geschichte und Gesellschaft, 46 (2020), S. 404–415.

[31] Zu konkurrierenden Ängsten siehe auch Frank Biess: Corona-Angst und die Geschichte der Bundesrepublik; in: APuZ, 70/35-37 (2020), S. 33–39, S. 37.

[32] Dass dies schon in Cholera-Zeiten so war, ergibt sich u.a. aus Richard Evans: Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830-1910, Reinbek 1990, S. 711.

[33] Barbara Rosenwein: Generations of Feeling, A History of Emotions, 600-1700, Cambridge 2015.

[34] Vgl. Reinhard Spree: Seuchen in historischer Perspektive: Wissen – Moral – Politik; in: Vögele u.a., Epidemien, S. 221–234, S. 221.

[35] Vgl. Wolfgang U. Eckart (Hg.): Jenner. Untersuchungen über die Ursachen und Wirkungen der Kuhpocken (1799), Berlin 2015.

[36] Vgl. dazu insbesondere Malte Thießen: Immunisierte Gesellschaft. Impfen in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Göttingen 2017.

[37] Die WHO hatte 1967 eine weltweite Impfpflicht eingeführt; 1980 konnte dann die Welt für pockenfrei erklärt werden, vgl. Ehlkes/May, Seuchen, S. 8.

[38] Vgl. die Überlegungen von Rebekka Habermas, Siegfried Weichlein und Geoff Eley in: Forum Surveillance in German History; in: German History, 34/2 (2016), S. 293–314.

[39] Vgl. Malte Thießen: Infizierte Gesellschaften: Sozial- und Kulturgeschichte von Seuchen; in: APuZ, 65/20-21 (2015), S. 11–18, S. 16.

[40] Paul Nolte: Corona-Dispositive. Regularisierungen der Moderne in zeithistorischer Perspektive; in: Geschichte und Gesellschaft, 46 (2020), S. 416–428, S. 423.

[41] Vgl. das Politbarometer Dezember 2020 der Forschungsgruppe Wahlen; in: https://www.forschungsgruppe.de/Aktuelles/Politbarometer/ (14.12.2020).

[42] Vgl. Samuel K. Cohn, Jr.: Epidemics: Hate and Compassion from the Plague of Athens to AIDS, Oxford 2018.

[43] Zur Tendenz zur Nutzung von Kriegsmetaphern für Seuchen schon vor Corona, vgl. Ulrike Lindner: Der Umgang mit Neuen Epidemien nach 1945. Nationale und regionale Unterschiede in Europa; in: Malte Thießen: Infiziertes Europa. Seuchen im langen 20. Jahrhundert, Berlin/München 2014, S. 115–136, S. 121. Dabei nutzen auch Wissenschaftler analoge Metaphern. So schrieb der Mikrobiologe Alexander Kekulé noch 2015 vom „Krieg zwischen Mensch und Mikrobe“, vgl. Alexander S. Kekulé: Von Ebola lernen: Was gegen künftige Epidemien getan werden muss; in: APuZ, 65/20-21 (2015), S. 25–31, S. 31.