Gefahr und Einbildung

‚Gefahren lauern überall‘ – wie man so schön sagt. Das ist eine Wendung, die vor allem dem Umstand gerecht werden will, dass ein menschliches Leben entweder ein natürliches oder ein unnatürliches Ende nehmen kann. Das Wort ‚Lauern‘ führt hingegen möglicherweise etwas weiter als der zitierte Gemeinplatz. Es suggeriert, dass die Gefahren sich ziemlich regelmäßig um einen versammeln, einen gewissermaßen schon eine Weile ‚im Auge haben‘, bevor man ihrer selbst gewärtig wird. Doch wie so oft behilft sich die Sprache hier mit einem Anthropomorphismus: Wir unterstellen – sprachbildlich – den Dingen, Tieren oder Phänomenen unsere eigenen typischen kreatürlichen Verhaltensweisen und Eigenschaften. Elias Canettis monströses Essay über ‚Masse und Macht‘ stellt deshalb die Sache mit der Gefahr wieder auf die Füße. Er hält das zunächst unspezifisch Lauernde der Gefahr schon für eine Reaktion der Einbildungskraft auf die Überlebenstechniken früherer Menschenpopulationen: „Nicht ungestraft liegt der Mensch auf der Lauer“, schreibt er 1960, „und gibt sich der Verfolgung hin. Alles, was er in dieser Hinsicht aktiv betreibt, erlebt er passiv genauso an sich selbst; aber verstärkt, denn seine größere Intelligenz gewahrt mehr Gefahren.“

Was der Gemeinplatz allerdings wiederum sehr schön andeutet, ist die Tatsache, dass Gefahren häufig lange Zeit unterhalb der bewussten Wahrnehmung der Gefährdeten bleiben – im Ungefähren eben. In der aktuellen Corona-Alltags-Kommunikation heißt die dazu passende Schlüssel-Phrase: ‚Ich kenne bisher niemanden, der es hat(te)!‘ Der nicht in Zahlen und Graphen angegebene Umschlagspunkt des Ungefähren in die Gefahr ist dann genau diejenige Person, die einer kennt, die man auch kennt – und die es hat(te). Die Gefahr (die von Corona ausgeht) bekommt blitzartig ein Gesicht, einen Ort, ein Schicksal. Und da kommt wieder die Einbildungskraft ins Spiel. Anders als das Risiko, das sich gerne mit einer Statistik begnügt, braucht die Gefahr eine Dramaturgie, Protagonisten, eine Spannungskurve, eine Geschichte. Aber die Einbildungskraft kennt dabei kein natürliches Maß. „Da bei der Angst die Einbildungskraft eine große Rolle spielt, hat Angst ihre Ursache mehr im Einzelnen selbst als in der ihn umgebenden Wirklichkeit“, schrieb der französische Historiker George Delumeau 1978 in einer umfangreichen Geschichte der ‚Angst im Abendland‘, die ein Grundbuch der Corona-Ära sein könnte.

Die Einbildungskraft kann die noch ferne Gefahr sogar so ausmalen, dass man nicht mehr nur gespannt wird, sondern panisch. ‚Eingebildete Gefahren‘ sind eine Gefahrenquelle besonderer Güte: „Die Angst vor der Gefahr“, notierte der pesterfahrene Journalist Daniel Defoe 1719 in einem weltberühmten Roman, „erschreckt uns ja tausendmal mehr als das Angesicht der Gefahr selbst“. Die mediale Aufwiegelbarkeit der Angst (vor der Gefahr) zur Panik berührt noch ein anderes Merkmal der Gefahr: Selbst wenn man äußerst vorsichtig ist, zeigt sich die eigentliche Gefahr häufig erst vollumfänglich, wenn die eigenen Spielräume schon erheblich eingeschränkt sind. Die Exponentialität der Gefahr macht eine Abschätzung, wie beim kalkulierbaren Risiko, fast unmöglich. Als Maßstäbe und Vergleichsgrößen der Gefahr bleiben deshalb oft nur noch elementare Phänomene wie Flut, Nebel oder Feuer.

Die Ordnung der Sinne

Canettis lauernder Mensch birgt noch eine weitere Anschlussmöglichkeit. Der geläufige Vorwurf des ‚lauernden Blicks‘, der Verdacht, dass einem jemand gefährlich werden könnte, der sich so verhält, führt uns zur Ordnung der Sinne im Zeichen der Gefahr. Spüren, Wittern, Hören oder Riechen als ahnungsvolle Wahrnehmungsmodi im Zusammenhang mit der Gefahr sind vom Sehen zu unterscheiden. Genau das hielten zeitgenössische Anthropologien nach dem Ersten Weltkrieg fest. Nach einem Weltkrieg also, dessen Orte und Lageveränderungen fast nur noch auf Luftaufnahmen und durch Scherenfernrohre wahrgenommen werden konnten. In seiner Schrift Der Soldat des letzten Krieges von 1934 bringt das Hans Lipps – ein 1889 geborener Arzt und Schüler Edmund Husserls – auf den Punkt: „Sehen ist aktiv, immer in der Richtung des Spähens, Ausschauens, Zusehens, ob. Gefahr, als das auf einen Zukommende, wird immer ‚gesehen‘.“

Vorausgesetzt der Mensch gerät nicht in jene, ihm mit dem Tier gemeinsame Panik, ermöglicht das Sehen ihm – zumindest theoretisch – anders als dem rein instinktgeleiteten Tier ein blitzschnelles Abstandnehmen und Versachlichen der gefährlichen Situation: „Das Tier ist nicht etwa ‚optisch‘ eingestellt,“ schreibt Lipps 1941 in seinem letzten Buch ‚Die Natur des Menschen‘: „Worunter man vielmehr den einen sachlich bemessenen Abstand haltenden Blick des Technikers zu verstehen hätte.“ Doch was heißt hier genau ‚Techniker‘ oder ‚Technik‘? Technikgeschichtlich ist dieses besondere Sehen, also die Fähigkeit, etwas besser, genauer oder sogar in neuem Kontext vor mir sehen zu können, eine zentrale, wenn nicht die zentrale Leistung von technischen Medien für den Menschen – von der Linse über die Perspektive, das Fernrohr, das Mikroskop, die Brille, die Kamera bis zum Periskop, dem Panorama oder dem Theater. Der Mensch bringt so die Dinge technisch auf Abstand – in sein ‚Vor-Sicht-Feld.

Der zentrale Korrespondenz-Begriff der Gefahr ist also nicht zufällig die Vor-Sicht: Im Begriff der Vorsicht fallen das Technische und das biologisch Spezifische der menschlichen Umwelt-Wahrnehmung zusammen: Ich sehe mich vor, indem ich etwas so weit vor mir sehe, dass ich es noch frei interpretieren kann. „Denn was sehr ferne ist“, schreibt Aristoteles, im zweiten Buch seiner Rhetorik, das Lipps 1939/40 in Vorlesungen an der Universität Frankfurt kommentierte, „fürchtet man nicht. Dieses nämlich ist Gefahr: die Nähe von Furchtbarem.“

‚Immer diese Medien‘

Was ich ‚voraussehen‘ kann, ist weniger gefährlich. Ich kann es möglicherweise noch verhindern. Ein schöner Gedanke, der sich an Lipps anschließen lässt und den es weiter durchzuspielen lohnt. Was die ‚Zeitmaschine‘ von H. G. Wells 1895 in Sachen Voraussehbarkeit anregte, lieferte noch Plot und Pointe für Robert Zemeckis ‚Zurück in die Zukunft -Trilogie (1985/ 1989/ 1990), Steven Spielbergs ‚Minority Report‘ (2002) oder die ursprünglich von James Cameron initiierten sechs Teile der ‚Terminator‘-Reihe (1984–2019). Warum nun plötzlich populäres Kino statt Philosophie? Bauchlandung beim Blockbuster-Kino nach Höhenflug mit Aristoteles und Lipps? Vielleicht nicht ganz. „Es gibt nur wenige Dinge“, schrieb José Ortega y Gasset 1925, „die eine Epoche so klar bestimmen wie das Programm ihrer Vergnügungen“. Und das Kino war zweifellos eine der wichtigsten Vergnügungen des 20. Jahrhunderts. Gehören nicht die Schemen im Treppenhaus (von Murnaus Nosferatu) oder hinter dem Duschvorhang (in Hitchcocks Psycho) sowie die hektisch, durch ein lagunenhaft einladendes Meer pflügenden Haiflossen (zusammen mit den entsprechenden musikalischen Motiven) immer noch zur zentralen Angst- und Gefahr-Emblematik unserer Zeit?

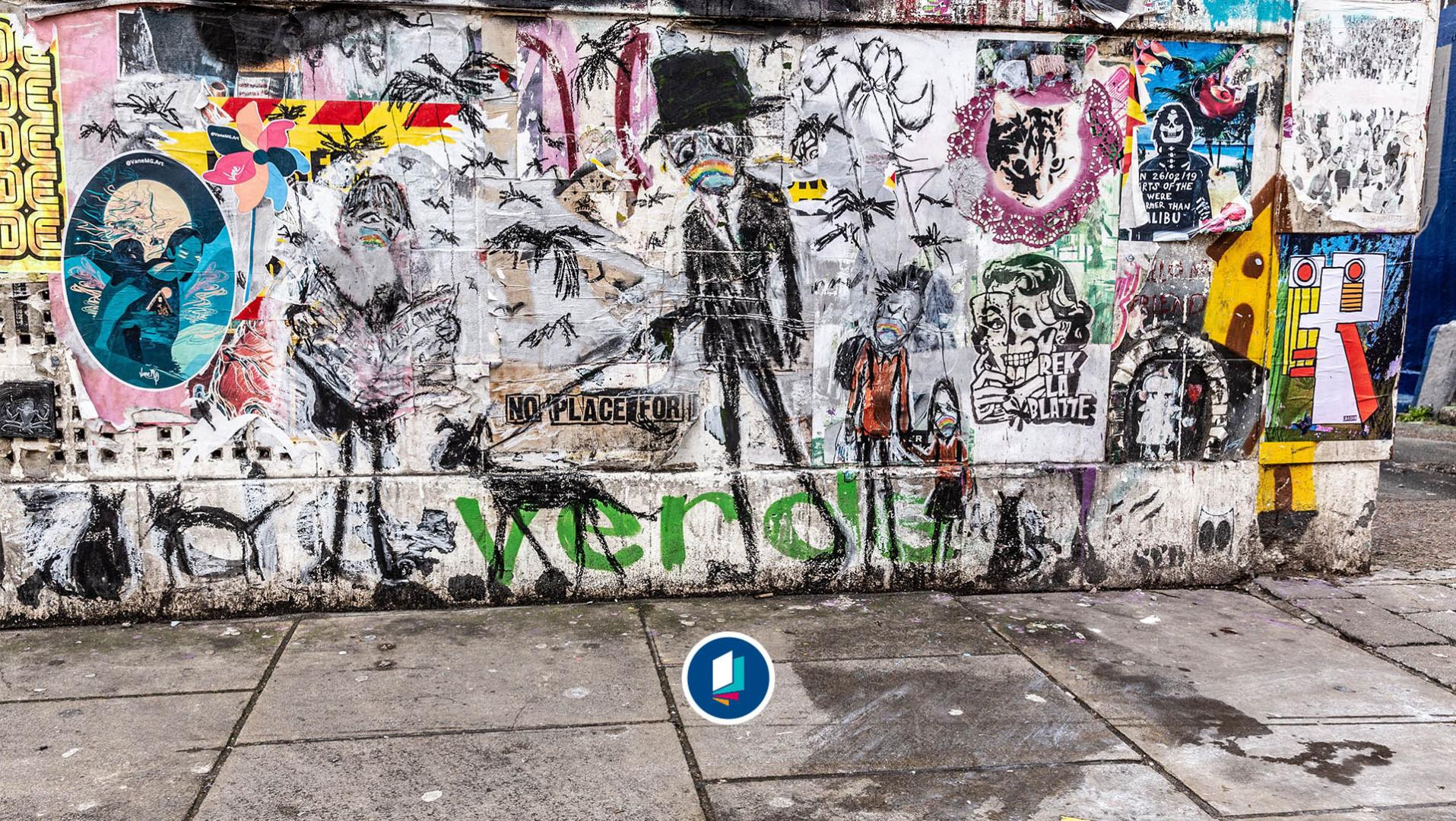

Die Durchdringung der gesamten Kultur mit diesen Emblemen, von der weihevollen Erstaufführung der restaurierten Fassung bis zu Millionen von T-Shirts, Schlüsselanhängern und Kaffeetassen, ist Legion. Man kann die Macht dieser Bilder aber erst ganz ermessen, wenn man begreift, dass ihre Verteilung und Erscheinung mittels verschiedener Medien permanent skaliert werden: Quantitativ von der allgegenwärtigen Massenware bis zum gehüteten Original, qualitativ von der riesenhaften Vergrößerung auf einem Werbeplakat bis zur Postkarte oder einer Miniatur auf dem Feuerzeug (oder als Web-Icon). „Embleme sind Bilder“, schrieb Friedrich Kittler in seinem Vorwort zur deutschen Ausgabe von Jean Starobinskis Klassiker 1789. Embleme der Vernunft, „denen über ihre Anschaulichkeit hinaus ein Diskurs eingelegt ist.“ Welcher Diskurs das im Falle von Angst und Gefahr ist, sollte nicht die uninteressanteste Frage in Zeiten der Angst sein.

*

Es ist nachweislich sehr schwer bis unmöglich – und deshalb auch nicht sinnvoll – (nicht) über ‚die Medien‘ zu sprechen. Bestimmte Medien haben als Technologien auch bestimmte Effekte, die – sagen wir – ‚erwartbarer‘ sind als andere. Bestimmte Formate, die diese Medien wiederum zur Artikulation ihrer jeweiligen Inhalte bevorzugt gebrauchen und etabliert haben, pflegen möglicherweise bestimmte Traditionen, bedienen ihrerseits bestimmte Erwartungen im Umgang mit den Themen Angst und Gefahr. Die Nachrichtenlage z. B. ist deshalb in gewisser Weise immer auch eine Schieflage, da sich schlechte Nachrichten bekanntlich besser verkaufen als gute – und auch schneller die Runde machen. Ein medial omnipräsenter Ring aus Meldungen, Bildern, Nachrichten und Berichten über nicht-akute Gefahren ist folgerichtig die hauptsächliche ‚Realität der Massenmedien‘ (Niklas Luhmann) – und ihr Unterhaltungspotential: „Furchtbares, Aufregendes, Schauerliches soll sich begeben, und nicht bloß um ihn herum, sondern schon auch fast an ihm selber, aber ungefährlich für ihn, so dass er noch mit dem bloßen Schrecken davon kommt“, charakterisierte Hermann Bahr 1929 (wieder dicht an Aristoteles) den Zeitungsleser. Aber die Masse der schlechten Nachrichten kann sich schnell zur akuten Gefährlichkeit kurzschließen. Ein Börsencrash macht es vor.

*

Das populäre Kino ist – wie die Zeitungsnachricht – sehr an einer Auseinandersetzung mit der Gefahr orientiert. Dafür gibt es viele Gründe. Die frühe Filmgeschichte wird häufig in einschlägigen Darstellungen unter der Überschrift ‚Das Kino der Sensationen‘ verhandelt und entstehungsgeschichtlich mit Zirkus und Varieté in Verbindung gebracht. Erste automatisierte reihenfotografische Aufnahmen, die als ein Vorläufer des eigentlichen Films gelten, widmeten sich vorzugsweise der Ballistik (‚Was genau passiert, wenn eine Kugel ein Objekt trifft?‘, ‚Wie verläuft eine Geschossbahn?‘) und traten damit – neben der ‚Aufklärung‘ – in einen weiteren zentralen militärischen Kontext ein. Aus solchen diffusen Anfängen, die ihre bevorzugten Wege immer häufiger dann auch direkt durch die Labors eines entstehenden militärisch-industriellen Komplexes nahmen, resultiert(e) irgendwann auch Kunst. Eine Trickfilm- und Animationskunst zum Beispiel, die neben der lustig illustrierten Empfehlung, beim Abwurf einer Atombombe schnell unter den nächsten Tisch zu hechten, auch animierte ballförmige Viren hervorbrachte. Diese sollten dem Zuschauer beispielsweise eine Impfung oder regelmäßige Körperwäsche plausibler machen. Mit der Technik änderte sich unser Bild der Gefahr und mit den Bildern und ihrer Verbreitungsdichte änderten sich die Gefahren. „Nicht die politischen Aktionen der Arbeitslosen selber waren für den Zusammenbruch der Weimarer Republik entscheidend“, schreibt der Kultur- und Medienhistoriker Klaus Theweleit in seinem Buch ‚Ghosts‘ von 1998, „sondern die dauerhafte Anwesenheit dieser Masse im öffentlichen Auge. Siegreich wurde das Gegen-Bild einer in militärische Formationen gegossenen Masse.“

Theweleit kann man kaum widersprechen. Wenn man Bevölkerungen permanent Bilder der Panik vorhält, geraten sie schneller in eine solche. Wer vor allem zum ‚Ordnung schaffen‘ gerufen (oder gewählt) werden will, wird genau das tun. Aber umgekehrt wird auch ein Schuh draus: Der Bilder- und Informationsstrom kann so aussehen, das er beruhigend wirkt, dass er die richtige Mischung aus Kontrolle und Vorsicht in die Bevölkerungen einmassiert, um kontrolliertes staatliches Handeln (als Ausübung der für- und vorsorglichen Macht) weiterhin zu ermöglichen. Deshalb sehen wir in den Medien, in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten und Aufklärungsmagazinen zumal, permanent, wie die animierten stacheligen Treibminen der populären Virenaufklärung, meist noch einmal zu trudelnden Handmassage-Bällen verharmlost, entweder bei baugleichen Gummibällen andocken oder aber von andersartigen abgestoßen werden. Auch das sind Bilder, Embleme, Werke. „Denn einzig denen, die das Wort und die Aufträge erteilen, erteilen Werke das Wort“, schreibt Kittler.

*

Die Infografik ist per se eine populäre Maßnahme, denn das Infotainment und der Staat haben dasselbe Publikum: den populus. Statistiken, die der Staat über seine Bürger anlegen lässt und führt (Micro-Zensus z. B.) sind seine Mittel, um effektiv herrschen zu können: besteuern, kontrollieren, verwalten, versorgen. Aber Statistiken sind auch eine angenehm nüchterne Sprache, die das Pathos einer mit Richard Wagner sinfonisch eingeläuteten Wochenschau verdrängt und sich der unterhaltsamen Popularität geöffnet hat. Denn Statistiken, Graphen, Kurven und Torten als immer neu animierte, bunt aufpoppende Ansichten der Verhältnisse gehören in das Feld der Medien, das vielerorts noch nicht, oder noch nicht wieder, mit den ‚Staatsmedien‘ identisch ist. Hier werden Informationen orchestriert und vor allem wiederum skaliert. Je nach Dichte, Häufigkeit, Format und Kontext erlangen sie eine gewisse Dramatik oder sie wirken beruhigend. Sie illustrieren einen erklärten ‚Ernst der Lage‘, der ja nur von ihnen, den Medien, für die vielen abgebildet werden kann, oder sie läuten eine Phase ein, ‚wo wir uns alle ein wenig entspannen dürfen, aber nicht das schon Erreichte aufs Spiel setzen sollten‘.

Auch wenn das Pathos nicht mehr zur Standardklaviatur westlicher Gesellschaften gehört, hat es – neben jener nüchterneren Infografik – doch seinen Platz. Ein zwanzig Sekunden langer Einspieler in den Hauptnachrichten (ohne wirklichen Informationswert) zeigt z. B. zusätzliche Leichen-Kühlwagen in Krankenhaushinterhöfen. Das sorgt für erneuten Ernst, wenn der Übermut Überhand zu nehmen droht. Das Bild brennt sich ein und ist doch ein Emblem: Der Diskurs dahinter ist der Diskurs vom funktionierenden Staat. (Das Bild sagt: Anderswo, da, wo der Staat nicht gut vorbereitet war, wird weiter und mehr gestorben). Ähnlich beeindruckt uns auch das seuchenamtlich vermummte Ärzteteam im Schnellinterview, das die ersten ‚richtigen Patienten‘ in Empfang nahm. Diese Embleme kennen wir natürlich alle auch schon aus den entsprechenden Katastrophenfilmen: ‚Outbreak- Lautlose Killer‘, eine deutsch-amerikanische Zusammenarbeit von 1995 unter Wolfgang Petersen. Die Meldungen und ihre Bilder grenzen immer schon an den bekannten Blockbuster – und umgekehrt. Drastik (statt Pathos) wird vornehmlich im Feld der Unterhaltung eingeübt. Man ist vorbereitet.

*

Auch der Staat handelt medial. Das für uns, das Volk, unsichtbare und ‚lautlose‘ Virus wird sichtbar gemacht – als graphische Animation in den Nachrichten und als dokumentierte Katastrophe samt dokumentierter Gegenmaßnahme. Bilder von geschlossenen Grenzübergängen, von vollen Lagerhallen, von gerüsteten Intensivstationen, von Offiziellen als Maskenträgern häufen sich. Das Virus muss – als Gefahr – sichtbar und symbolisch identifizierbar gemacht werden. Sein exponentiell erfolgendes Wachstum wird von unzähligen Magazinbeiträgen, Kommentaren und Sondersendungen in Kurven, Tortenanteile und Zahlen, in Steigerungsraten, Zuwächse und Koeffizienten übersetzt – und damit auch Tag für Tag ein bisschen mehr gezähmt.

Das geht nicht ganz lautlos, nicht ganz ohne Begleittöne über die Bühne. Das soll es auch nicht. Die Stunde der Expertinnen und Experten schlägt. In der Medienlandschaft lernen diese ihrerseits noch einiges dazu: Sie stehen gerade in solchen Zeiten ihrer Hyperaktivität (und trotz ihrer Hyperaktivität) immer unter Verdacht, entweder zu schnell zu viel zu prognostizieren oder zu wenig und zu langsam, entweder zu verharmlosen oder zu übertreiben, entweder unverhältnismäßigen Aufwand zu treiben oder zu sehr an ‚gesicherten Zahlen‘ zu kleben. Die Zuhörer und Zuschauer verhalten sich ihnen gegenüber absolut unterhaltungskonform: Man möchte lieber Entwicklung und Spannung als Konstanz, man hat auch so seinen Lieblingsexperten, seine Lieblingsexpertin. Der oder die muss ‚ernst, aber glaubhaft und sympathisch rüberkommen‘, obwohl man selbst von der Materie eigentlich so gut wie nichts versteht. Irrtümer sind verzeihlich – oder eben auch nicht. Je nach Sympathiefaktor.

Glaubenssehnsucht wie prinzipielles Misstrauen begleiten ihre Auftritte. Jubelchöre und Fanpost oder Buhrufe und Hate-Posts orchestrieren ihre herbeigesehnten Übersetzungen des Unsichtbaren ins Öffentlich-Unterhaltsam-Didaktische. Am einen Ende formiert sich erwartungsgemäß das Heer der Verschwörungsanhänger, die – konsequent – sogar das Phänomen selber leugnen. Am anderen das der unbeirrbar tagesaktuellen Realisten und selbsternannten Expertinnen und Experten, die ab- und aufgeklärt jede sich verändernde Nachrichtenlage kennen, aufsaugen und – meist ungefragt – in optimistische Lagebeurteilungen für ihr Umfeld gießen. Man fühlt sich vor allem in den ‚partizipativen‘ Echokammern des World Wide Web mitten zwischen das Personal einer Militärklamotte versetzt: Hier wird der nüchtern-kalte Generalstäbler gegeben, dort der ungeduldig-mürrische Nörgler in der Etappe.

Verschärfung: Paranoia

Der Gefahrensinn, soviel sollte klar geworden sein, ist der Sehsinn. Angesichts ihrer Abhängigkeit vom Sehsinn (und seinen von Technikern ersonnenen Verstärkungen) versteht man jetzt besser, warum Staaten nicht nur massenhaft Bilder verschicken und aufstellen, sondern auch massenhaft aufnehmen und versammeln. Warum sie – despotisch geführt oder nicht – zu kamerabewehrten Überwachungsstaaten mutieren. Kameras stehen schließlich in Peking und in London an jeder Straßenecke. Der Staat nahm dafür einen langen Anlauf: Nicht ganz zufällig markiert das Jahr 1789 die Epochenschwelle, als Staaten oder Territorien vom (öffentlichen) ‚Strafen‘ auf (heimliches) ‚Überwachen‘ umzustellen begannen. Die erste Regierung, die für sich in Anspruch nahm, ‚für alle‘ (und nicht nur ‚über alle‘) zu herrschen, misstraute auch allen, schrieb sinngemäß wiederum Friedrich Kittler. Sein Namensvetter Friedrich Schiller entwarf mit ‚Die Polizey‘ zwischen 1799 und 1804 ein Drama, das ein riesiges Panorama der französischen Gesellschaft bieten sollte, aber merkwürdigerweise ganz allein in der ‚Polizey-Behörde‘ von Paris spielte. Es blieb leider Fragment. Sein Thema aber blieb uns seitdem erhalten.

Von Alan Pakulas ‚Parallax View – Zeuge einer Verschwörung‘ (1974) über Francis Ford Coppolas ‚The Conversation‘ (1974) zu Wim Wenders ‚Am Ende der Gewalt‘ (1997) bis zu den ‚Bourne‘ -Filmen (2002 – 2012), zeigen populäres Blockbuster- und ambitioniertes (nicht selten verquältes) Arthouse-Kino, wie Überwachung bei allen Beteiligten regelmäßig in Paranoia umschlägt. Aber eben auch unabwendbar ist und ständig stattfindet, so lange Staaten zu ihrer Legitimation für sich in Anspruch nehmen, Gefahren von Bevölkerungen so gut es geht fernzuhalten (was Bevölkerungen auch von ihnen erwarten). Wenn der unsichtbare Feind sichtbar gemacht werden soll, sind Terror und Vorsichtsmaßnahme oft nicht mehr zu unterscheiden. Wenn nicht nur ‚die Politik eine Kunst ist, sondern auch Kunst jederzeit Politik‘ (F. Kittler), dann sind es genau diese Dilemmata moderner Staatlichkeit, die vor allem das Kino den Bevölkerungen permanent emblematisch eingetrichtert hat. Man versteht nun auch, warum ausgerechnet auch via Aerosole, d. h. unsichtbar übertragbare Epidemien mit hoher Ansteckungsdynamik in und unter Staaten schnell für größte Unruhe sorgen: Gerade was sich der Sichtbarkeit absichtlich oder phänomenal entzieht, muss der Staat vor sich sehen, überwachen, sichtbar machen. Die richtige Kurve in der Bild-Zeitung und das richtige Tortendiagramm bei dem bevorzugten Nachrichtenanbieter im Netz, der richtige Expertenpodcast im Radio (und seine Metaphern) und die ausgewogene Gesprächsrunde im Fernsehen mit gelegentlichen Einspielern zur Erbauung und / oder Ermahnung helfen da schon sehr.

Schwarze Disziplinierung

Allerdings hat diese fürsorgliche-vorsorgliche Sichtbarmachungspolitik nicht nur die negative Kehrseite einer immer wieder in die Grenzbezirke der Paranoia ausgreifenden technischen Überwachung. Es gehört zu ihr gelegentlich auch eine Erzählung vom Feind, ein schwarzes Narrativ, welches das neueste Virus und seine Bekämpfung auf einmal wie die älteste bekannte Erzählung vom modernen Staat aussehen lässt. Der Staat, der werdende moderne, formte sich von Anfang an auch rhetorisch gegen einen solchen unsichtbaren Feind. Ob er ihn im Innen oder im Außen identifizierte, änderte nichts daran, dass er ihn fast übermächtig erscheinen lassen musste, um keinerlei Zweifel an der Notwendigkeit und Effektivität seiner eigenen fortschreitenden Machtkonzentration zu nähren. Um einen solchen idealen Feind zu charakterisieren, unterstellte der werdende Staat ihm gerne eine ebenso verhängnisvolle wie umfassende Wühlarbeit im Unsichtbaren – und rechtfertigte damit die reziproke Totalität seiner Mittel und Zuständigkeiten. Und genau hier wurde nicht so sehr der Feind, sondern die historisch bevorzugt den Juden immer aufs Neue zugewiesene Rolle in ihrer ganzen gewalttätigen Schändlichkeit sichtbar.

Die Juden waren der ideale Feind. Sie waren nicht nur in der Optik des Totalitären innerer und äußerer Feind zugleich, sie waren immer schon weltweit operierendes Finanzjudentum (vulgo: ‚Hofjuden‘) und Gift im nationalen Volkskörper, waren immer willige Alliierte aller möglichen äußeren Interventionsmächte und heimtückische Brunnenvergifter in der eigenen Stadt, sie waren Armee und Krankheit. Dem ersten modernen Staat, dem werdenden spanisch-katholischen unter Isabella und Ferdinand, erlaubte dieses Feindbild seine Macht und Effizienz nach innen wie nach außen einzuführen, zu rechtfertigen und zu festigen: Im ‚epidemiologischen‘ Abwehr-Kampf gegen die Verunreinigung des reinen spanischen Blutes (Limpezza) durch Juden, Muslime und jüdische Konvertiten (Marranen), dem die Inquisition gnadenlos assistierte, und im militärischen Abwehrkampf gegen die angeblich ‚fremden‘ Reste von al Andalus, bemächtigten sich die königlichen Landesherren vor allem der (unter den sogenannten Granden) zum Teil noch unabhängigen Territorien Andalusiens und Aragons. Katholische Funktionäre fochten gegen den universalistischen Papst, regionale Adelsherrschaften für den nationalen König.

Doch zur komplexen Janusköpfigkeit des modernen Staates gehört schon hier, dass das Negativ und das Positiv, die Vorder- und die Rückseite, immer zugleich wirksam sind – auch wenn nur eine Seite gerade allein für alle sichtbar oben liegt. Die Inquisition, das schrecklichste Instrument Ferdinands und Isabellas zur Durchsetzung ihrer nationalen Territorialmacht, war eben auch ein entscheidender Verrechtlichungsschub des Staates. Die peinlich genauen Protokolle der endlosen ‚peinlichen Befragungen‘ im Dienste der Heiligen Inquisition ermöglichten erstmals die genaue Rekonstruktion ‚iuristischer‘ Urteile. Die Inquisition war trotz ihrer paranoiden Materie ein Rationalisierungsschub der Rechtsprechung, sie war ein Geburtshelfer moderner rationaler Staatlichkeit. Das hier ein Weg zum ‚Schauprozess‘ und ein anderer zur ‚Gewaltenteilung‘ führt, passt ins Bild.

‚Im Krieg‘ mit dem Virus?

Auch die mediale analoge Maschinerie dieses Kampfes ist tatsächlich kaum von der heutigen digitalen zu unterscheiden: Reformation und Gegenreformation massierten die Bevölkerungen ebenso unablässig mit Flugblättern, Pamphleten, Bildern, Parolen, Predigten, Theaterstücken, Liedern, Gebeten in allen Auflagenstärken und Formaten, wie die modernen Medien. Es gibt den einzigen Unterschied, auf den ich schon hingewiesen habe: Der werdende Staat, dem es vor allem auch ums Geld geht, spricht hauptsächlich in pathetischen Bildern und Geschichten, Gebeten und Gesängen, der gewordene hat sich schon etwas ausgenüchtert und bevorzugt Statistiken, Graphen und Diagramme. Der werdende Staat beauftragte fanatische Demagogen, der gewordene kann sich zurücklehnen und beobachtet durch die abertausend Brillen einer sachlichen Administration, wie seine Rezepte und Symbole in der Unterhaltungsmaschinerie, die das Nachrichtengeschäft längst okkupiert hat, scheinbar ungesteuert und harmlos, aber dafür unablässig in verschiedensten Formaten und Tonlagen verschiedener Technologien, zirkulieren.

*

Das Virus, mit dem wir uns angeblich im Kriegszustand befinden, ruft diese Ursprungserzählung wieder ab. Im Kriegszustand, als dessen „eigentliches Element“ Clausewitz die Gefahr bezeichnete, muss der Staat wissen (d. h. sehen und sichtbar machen), wo der Feind steht. Wenn er die Redewendung von ‚den Feinden, die zahlreich an unseren Grenzen stehen‘, benutzt, hat das immerhin den beruhigenden Nebeneffekt, dass der Feind als ein feindliches Außen noch von einem freundlichen Innen zu unterscheiden ist. Bricht auch diese Unterscheidung zusammen, resultieren daraus jene besonders hässlichen asymmetrischen (Bürger-) Kriege, deren Verheerungen und Traumata von Cromwell über die Vereinigten Staaten, von Franco bis Jugoslawien besonders tief reichen. Man ahnt deshalb, welcher Herausforderung der moderne Vorsorgestaat postindustrieller Prägung ausgesetzt ist, wenn er es mit einem hyperschnellen Virus zu tun bekommt, das bei gesteigerter globaler Mobilität weder Grenzen noch Freunde zur Kenntnis nehmen will.

Der Staat muss eine Art Sichtbarmachungsregime auf Zeit errichten: Der Ankündigung ‚auf Zeit‘ kommt dabei ein zentraler Stellenwert und eine besondere Aufmerksamkeit zu, damit erst gar nicht der historisch vielfach vorbelastete Eindruck entsteht, anlässlich dieses Kampfes längerfristig zivile Normalverhältnisse in militärische Ausnahmelagen umzuschreiben. Verluste kalkulieren, Verluste aushalten, sie möglichst eindämmen und das große Ganze am Laufen halten, (Masken-, Betten- oder Test-) Kapazitäten aufbauen – auch hier spricht überall der Krieg. Die teilweise Kontrolle der Nachrichtenlage (durch vermehrte öffentliche Ansprachen der Bevölkerung), die Handhabung des Instruments der Ausgangssperre, des Passierscheins oder der Impfpflicht, machen deutlich, dass die zivile Lage der unterhaltsamen Hyperinformation schnell in eine militärische der Nachrichten-, Versorgungs- und Zugangskontrollen umkippen kann. Im ‚Krieg gegen das Virus‘, den ganz verschiedene Länder, etwa China oder Frankreich, in Zeiten von Corona lautstark ausgerufen haben, kehrt das Nachrichtengeschäft auch zu seinen Ursprüngen und zum (globalen) Ausnahmezustand zurück. Eine möglichst vollständige und ständig aktualisierbare, übertragungseffektive und gesicherte Nachrichtenlage ist ja die sehr ernste militärische Ausgangslage jeder späteren zivilen (Nachrichten-) Unterhaltung.

Ein Nachtrag: Dekolonisierte Angst?

Einer der erfolgreichsten Unterhaltungsfilme des vergangenen Kinojahrhunderts war Steven Spielbergs erster Indiana-Jones-Film: ‚Der Jäger des verlorenen Schatzes‘ von 1981. Er spielte (bei Produktionskosten von 18 Millionen Dollar) alleine 390 Millionen Dollar ein und sorgte (neben vier Oscars) für bisher drei ähnlich erfolgreiche Fortsetzungen, aber auch für Videospiele, Comics oder Fernsehserien. Man liegt nicht falsch, wenn man sagt: Diesen Film und diesen Helden hat die ganze Welt (gerne) gesehen. In der allerersten Szene durchquert der sagenhafte amerikanische Archäologe mit ‚eingeborenen Helfern‘ 1936 den peruanischen Urwald auf der Suche nach einer wertvollen Götzenstatue. Und nach fünf Minuten ist vollkommen klar, dass jene, schon mehrfach zitierte aristotelische „Nähe von Furchtbarem“ einzig und allein den weißen, gelehrten, westlichen Mann mittleren Alters, ausgestattet mit Karte, Revolver und Bullenpeitsche, völlig kalt lässt. Er hat keine Angst. Alle anderen Beteiligten werden umgehend von Furcht ergriffen und von Zittern heimgesucht, als sie der Verfolgung durch Indigene gewahr werden, als sie plötzlich auf furchterregende steinerne Fratzen (hinter Lianen) treffen oder als sie in dunklen Tempelgängen von mumifizierten Leichen ‚angefallen‘ werden.

Dieses leicht kolonialistische Setting wird als Skala der Angst über den ganzen Film durchgehalten: Der nahezu ungerührte Forscher am einen Ende der Skala, der von ständigen Fluchtimpulsen gebeutelte ungebildete Eingeborene am anderen. Der eine als Hauptrolle, die anderen im schemenhaften Schnelldurchlauf. Der Kolonialismus transportiert hier aber nicht etwa eine westliche Vorzugs-Konstitution nachträglich in den Urwald, ins Gebirge oder in die Wüste – je nachdem, wo der ebenso vielbeschäftigte wie schlagkräftige Archäologe gerade auftaucht –, sondern eine Frage, der es nachzugehen lohnt. Wer (keine) Angst haben darf, obwohl alle sie vermutlich haben, ist eine entscheidende soziale Frage, wie Jean Delumeau schon 1978 festgehalten hat: Das „Urbild des Ritters ohne Furcht wird immer wieder aufgewertet durch den Kontrast mit einer Masse, die im Rufe steht, keinen Mut zu haben.“ Der chinesische Staat zeichnete gerade die ebenso namen- wie angstlosen Helden im ‚Krieg gegen das Virus‘ in einer weltweit, emblematisch repräsentierten Zeremonie im zivilen Rahmen der ‚Großen Halle des Volkes‘ mit militärischen Orden aus. Wer sollte und wer darf Angst haben, wer darf oder muss mutig sein? Diese Frage stellt sich offenbar auch in einer (Volks-) Republik.

Prof. Dr. Heiko Christians ist Inhaber des Lehrstuhls für Medienkulturgeschichte an der Universität Potsdam.