Bis zu Beginn der 1960er-Jahre gab es in der Bundesrepublik kein Forum für Politik und Militär, um abseits der Arbeitsebene und anderer offizieller Kanäle vertrauensvoll miteinander zu reden. Ewald Heinrich von Kleist hielt das für einen unhaltbaren Zustand, zumal in Zeiten des Mauerbaus, der Kuba-Krise und wachsender Atomwaffenarsenale – des Kalten Kriegs im Allgemeinen. Er habe präventiv wirken, „eine Gesprächsebene zwischen Menschen schaffen wollen, die sonst nicht so leicht zueinandergefunden hätten“, begründete er Jahre später seine Initiative für eine „Wehrkundetagung“, die erstmals 1962 in München stattfand, ein Jahr später als „1. Internationale Wehrkunde-Begegnung“ zur Institution wurde und heute als Münchner Sicherheitskonferenz eines der wichtigsten Treffen von Außen- und Sicherheitsexperten weltweit ist.

Regelmäßig erscheinen auf GESCHICHTSBEWUSST Essays zu historisch relevanten und aktuellen Themen: fachlich fundiert, verständlich formuliert. Sollen wir Sie über Neuerscheinungen per E-Mail informieren? Hier können Sie sich für unseren Verteiler anmelden.

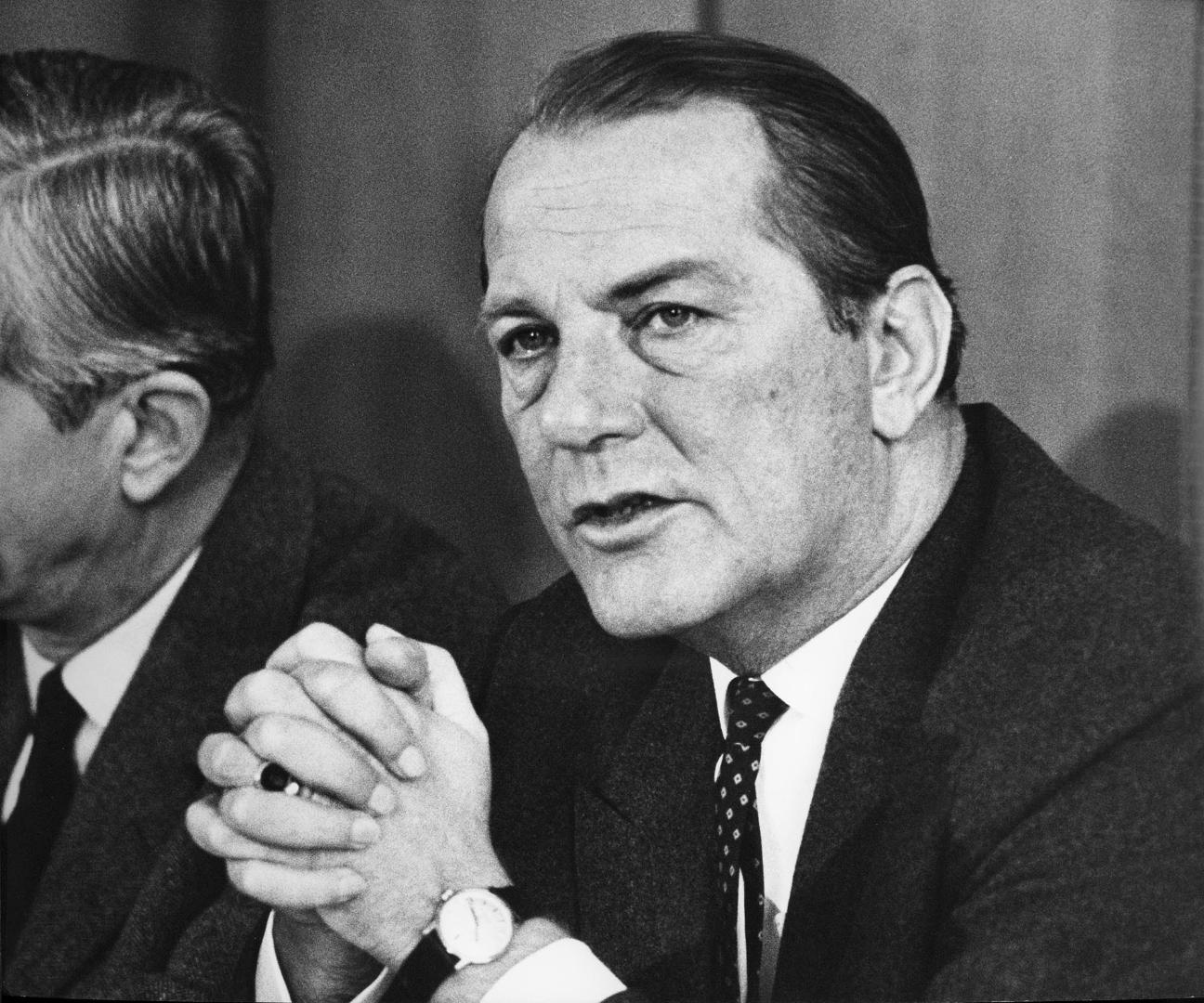

Ewald Heinrich von Kleist hatte keine Zweifel, dass seine Idee nicht aufgehen könnte. „Wenn man mit den Leuten einzeln sprach, merkte man schon, dass es Brücken zwischen den Lagern gab“, sagte er kurz vor seinem Tod 2013 für das Buch „Stauffenbergs Gefährten“, das sich dem Schicksal der unbekannten Verschwörer des 20. Juli 1944 widmet. Sein Interview beschließt die Porträtsammlung. Der Letzte zu sein – Kleist war tatsächlich der letzte Überlebende aus dem Kreis um Claus Schenk Graf von Stauffenberg – stellte für ihn keinen besonderen Wert dar. Es sei doch kein Verdienst, übrig geblieben zu sein, wehrte der Jurist und Verleger bescheiden ab, wenn die Sprache auf seine Teilnahme am Staatsstreich gegen Hitler kam. Seine Person in den Vordergrund zu stellen, lag ihm nicht. Dabei war er selbst eine Persönlichkeit geworden.

Geradliniger Weg zum Widerstand

Bereitwillig über andere aus dem Kreis Auskunft zu geben war für Kleist dagegen kein Problem. Stauffenberg hatte er als leidenschaftlichen Menschen und ideal für die Planung des Attentats mit anschließendem Staatstreich in Erinnerung. Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg, seinen Mentor, charakterisierte er als ungewöhnlichen Menschen, der in Machtkategorien gedacht habe und zugleich ein glühender Idealist gewesen sei.

Im Vergleich zu ihnen, die anfangs durchaus mit dem NS-Regime sympathisierten, war Kleists Weg zum Widerstand geradliniger. Am 10. Juli 1922 auf Gut Schmenzin in Pommern geboren, wuchs er als Spross einer alten preußischen Adelsfamilie heran, die früh das NS-Regime ablehnte. Die Haltung seiner Großeltern und Eltern sei seine „moralische Basis“ gewesen, betonte Kleist wiederholt. Sein Vater Ewald von Kleist-Schmenzin, ein Jurist und christlich geprägter Konservativer, hatte sich schon vor 1933 gegen eine Machtbeteiligung Hitlers ausgesprochen. Daher stand er bei den Säuberungen 1934, die als „Röhm-Putsch“ bekannt sind, auch auf der Liste, konnte aber untertauchen. Sein Sohn, damals fast zwölf Jahre alt, erlebte die SS auf dem elterlichen Gut.

In Reden, die Ewald Heinrich von Kleist später bei verschiedenen Anlässen hielt, kam er immer wieder auf diesen 30. Juni 1934 zurück, ein Schlüsselerlebnis für ihn. Der NS-Staat sei zum ersten Mal als Staat zum Mörder geworden, sagt er beim feierlichen Gelöbnis junger Soldaten in Berlin am 20. Juli 2010. Es seien nicht nur SA-Führer getötet worden, sondern auch Missliebige, darunter zwei Generäle der Reichswehr. Obwohl die Militärführung damals durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, dies zu verhindern, habe sie nichts getan, so Kleist. Immerhin: „Von da an wusste man, was auf uns zukommen würde.“

Sein Vater gehörte dann 1938 zu den Personen, die im Auftrag der Hitler-Gegner um den damaligen Generalstabschef des Heeres Ludwig Beck nach England fuhren, um Unterstützung zu bekommen. Ohne Erfolg. Vater und Sohn haben damals darüber gesprochen – ungewöhnlich in Widerstandskreisen, wo die Familie in der Regel herausgehalten wurde. Doch offensichtlich war der jugendliche Kleist reif genug.

Im Kreis der militärischen Verschwörer

Zur zweiten Schule des Widerstands wurde seine Ausbildung im Traditionsregiment IR 9 in Potsdam ab 1941 und dort besonders der Kontakt zu Fritz von der Schulenburg. Eine Reihe von Teilnehmern am späteren Staatsstreich stammte aus diesem Regiment. Ihnen war klar, dass die NS-Diktatur nur auf eine Art zu stürzen sein würde. „Der Kern ist, so viel Macht in die Hand zu bekommen, um die Macht tatsächlich übernehmen zu können“, sagte Kleist. Ein schweres Unterfangen, weil die NS-Diktatur hervorragend funktionierte. Aber Kleist sagte nicht Nein, als er bei einem Genesungsurlaub Anfang 1944 mit Schulenburg zu Stauffenberg fuhr und dieser ihn fragte, ob er bereit sei, sich bei einer Uniformvorführung mit Hitler in die Luft zu sprengen. Die Vorführung war bereits einmal verschoben worden, dann war der vorgesehene Attentäter Axel von dem Bussche wegen einer Verwundung ausgefallen.

In dem Gespräch ging es außerdem um den komplizierten Ablauf nach dem Attentat. Die Übernahme der vollziehenden Gewalt in der Heimat, u.a. durch dafür vorgesehene Einheiten des Ersatzheeres, war mit Unwägbarkeiten gespickt. Auf einen Einwand von Kleist sagte Stauffenberg: „Es gibt nur eine Möglichkeit: Wir müssen beim Militär darauf vertrauen, dass gegebene Befehle ausgeführt werden. Oder wissen Sie etwas Besseres?“ Kleist verneinte.

Zum Schluss erbat er sich in Sachen Attentat Bedenkzeit und fragte seinen Vater um Rat. „Ich stand vor der Frage: Sage ich Ja, bin ich tot. Sage ich Nein, bin ich ein Schwein“, skizzierte Kleist mit drastischen Worten seine Lage. In dieser Situation sei er ganz Kind gewesen, das seinen Eltern die Verantwortung zuschiebt, für ihn, den geliebten Sohn, zu entscheiden. Gleichwohl rechnete er mit der Antwort des Vaters, die lautete: „Wer in so einem Moment versagt, hat nie wieder Freude am Leben.“ Zu dem Attentat kam es nicht, weil die Uniformvorführung erneut abgesagt wurde. Trotzdem liefen die Vorbereitungen für den Staatsstreich weiter, an verschiedenen Treffen nahm auch Kleist teil.

Noch Jahrzehnte später konnte er sich erinnern, wie unangenehm dieser Augenblick, sich entscheiden zu müssen, gewesen sei. Die Annahme, der Tod schrecke kriegserfahrene Soldaten wenig, sei „ganz falsch“. Kleist im Gespräch: „Wenn Sie jung sind, finden Sie den Gedanken daran nicht erfreulich.“ Andererseits war er überzeugt, dass der Staatsstreich gewagt werden musste. Seine Motivation seien die Kriegserlebnisse gewesen: der Tod vieler Soldaten, die sich nichts sehnlicher wünschten, als zu Hause zu sein, das Sterben vieler Zivilisten durch die Luftangriffe.

Scheitern des Attentats

Am 20. Juli 1944 wartete der 22-jährige Leutnant in einem Berliner Hotel. Die Planungen waren abgeschlossen. Ein deutschlandweites Netz an Vertrauten in wichtigen Positionen war geknüpft, die Befehle für den Einsatz von Einheiten auf deutschem Territorium waren geschrieben und in den Wehrbezirken zivile Beauftragte eingeweiht, die für Ruhe in der Bevölkerung sorgen sollten. Sogar das Personaltableau für die Regierung nach Hitler lag bereit. Fehlte nur der erste Schritt: das Attentat.

Als danach das Signal zum Staatsstreich kam, eilte Kleist in den Bendlerblock, Sitz des Allgemeinen Heeresamtes sowie des Ersatzheeres – und das Zentrum der Verschwörung. Dort fungierte er als Ordonanz von Stauffenberg, Stabschef des Heeresamtes. Er verließ auch das Gebäude für Absprachen in der Stadt-Kommandantur, die ebenfalls in ihrer Hand war. Auf dem Weg dorthin habe er einen der größten Glücksmomente seines Lebens erlebt, erzählte Kleist: Er sah die „Leibstandarte Adolf Hitler“ entwaffnet auf der Hermann-Göring-Straße in der Nähe des Brandenburger Tors stehen. Diese Truppe war ein Synonym für das, was er bekämpfen wollte. Das Glücksgefühl hielt nicht sehr lange an. Als er zurück in den Bendlerblock lief, hörte er es dort knallen wie von einer Schießerei. Für einen kurzen Augenblick zögerte er. Aber dann sagte sich Kleist: Jetzt kannst du dich nicht verdrücken, bevor du nicht wirklich weißt, dass alles zu Ende ist. Beim Betreten des Gebäudes wurde er sofort festgenommen und ins Gestapo-Hauptquartier in der Prinz-Albrecht-Straße gebracht. Am Ende zählte er 32 Vernehmungen, doch bei allen tat er so, als habe ihn der Zufall in das Geschehen des Staatsstreichs geführt.

Anfang Dezember 1944 öffneten sich überraschend für Kleist die Gefängnistore. Er könne sich als freien Mann betrachten, habe sich aber beim Verbindungsoffizier der Gestapo zur Wehrmacht zu melden. Dort erfuhr Kleist, dass der „Führer“ ihn bereits am 14. September aus dem Heer ausgestoßen habe. Was tun in dieser Lage? Ein befreundeter Offizier stellte ihm Papiere mit einem fingierten Auftrag aus, mit denen er nach Italien aufbrach und dort umherreiste, bis er in amerikanische Gefangenschaft geriet.

Sein Vater, am 21. Juli 1944 verhaftet und sieben Monate später zum Tode verurteilt, wurde kurz vor Kriegsende am 9. April 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Auch er war in die Staatsstreichplanung involviert und vorgesehen als Politischer Beauftragter für Pommern. Während der gemeinsamen Haft konnten Vater und Sohn einmal miteinander sprechen. Ein Oberaufseher, dem die Namensgleichheit aufgefallen war, ließ beide in eine leere Zelle führen, als er erfahren hatte, dass „diese Kleists“ verwandt waren. Ihnen blieb nur eine halbe Stunde Zeit. Worüber unterhält man sich, zumal, wenn man vermutet, abgehört zu werden? „Über Nichtssagendes. Wie es einem geht und so weiter“, antwortete Ewald Heinrich von Kleist auf die entsprechende Frage. Das Zusammensein, die Nähe, war sicherlich das, was in diesem Augenblick im Vordergrund stand und als besonderer Moment der Verbundenheit in Erinnerung blieb. Es war ihre letzte Begegnung.

„Man stirbt nicht aus Opportunismus“

Nach dem Krieg studierte Kleist Jura und Volkswirtschaft, arbeitete als Prokurist und führte seinen eigenen juristischen Verlag. Mehr und mehr jedoch begannen ihn gesellschaftliche Fragen zu bewegen. Er gründete 1952 in München die Gesellschaft für Wehrkunde mit, die Adenauers Kurs der Westintegration unterstützte, und zehn Jahre später „seine“ Sicherheitskonferenz, die er bis 1998 prägte und leitete. Nach dem Ende des Kalten Kriegs hatte Kleist sofort das Motto geändert: „Kooperation statt Konfrontation und Siegerposen“.

Bis heute wird dem militärischen Widerstand gegen Hitler Zögerlichkeit unterstellt, seine Motivation in Zweifel gezogen, wird ignoriert, was es heißt, konspirativ unter den Bedingungen einer Diktatur und eines Kriegs den Staatsstreich zu organisieren. Welches Hemmnis es für Militärs war, ihren Eid zu brechen und das persönliche Umfeld in Lebensgefahr zu bringen. Und dann sei da immer die Frage gewesen, so Kleist: Steht die Bevölkerung hinter uns? Am Ende spielte auch das Gefühl der Einsamkeit eine Rolle, weil man seinen Weg nur mit sich selbst ausmachen konnte.

Diese Gedanken haben Ewald Heinrich von Kleist ein Leben lang beschäftigt, ebenso die Frage, wie der Mangel an Empathie für den Widerstand im NS-Regime nach Kriegsende zu begründen ist. Anfangs spielte der moralische Druck eines „anderen Deutschland“ auf die Schuldigen, Mitläufer und Menschen, die einfach weniger gewagt hatten, eine Rolle. Er wurde als störend empfunden. So lautete eine Antwort von Kleist. Dann kam die mangelnde Bereitschaft hinzu, das Geschehen aus der damaligen Zeit heraus zu beurteilen, Zwänge wie Spielräume des Einzelnen in Betracht zu ziehen. Zu begreifen, wie es eine Diktatur mit direkten und subtilen Methoden schafft, Zustimmung zu erhalten. Völlig fremd erschien vielen Menschen Jahrzehnte später die „Grundierung“ der Widerständler. Sie lebten damals nicht in einer globalisierten Welt, sondern waren ihrem Land und ihrem Volk verbunden, nein, verpflichtet, wie Kleist in seiner Rede beim Gelöbnis 2010 ausführte. Mit ihrer Haltung waren die Stauffenbergs, Schulenburgs und Kleists schon damals Außenseiter. Wer historisches Geschehen mit heutigen politischen Maßstäben und dem Wissen von heute bewertet, wird den mutigen Menschen, die damals ihr Leben riskierten und es vielfach verloren, nicht gerecht. Ewald Heinrich von Kleist, der gern ironisch formulierte, unterstrich dies mit dem Vergleich: „Man kann zwar aus Opportunismus sehr viel tun, aber eines tut man ganz bestimmt nicht: Man stirbt nicht aus Opportunismus.“

Ähnlich betrachtete der Publizist Karl Heinz Bohrer als Redner in der Gedenkstunde der Bundesregierung in Plötzensee 2013, dem Todesjahr von Kleist, den militärischen Widerstand: „Die Idee, dass man sie, besonders sie, als aktive Verschwörer ehren sollte, herausheben aus dem angstvollen Schweigen der Mehrheit oder aus der fanatischen Zustimmung einer Minderheit [...], eine solche Idee scheint für viele noch immer schwierig zu sein.“ Was die geschichtliche Einordnung des 20. Juli 1944 betrifft, brachte Bohrer es auf den Punkt: „Sie haben es getan. Das ist es. Nichts anderes.“

So sah es auch Kleist: „Der Versuch, Millionen von Menschen das Leben zu retten, der war es wirklich wert. Das musste versucht werden.“ Die Oberflächlichkeit, mit der mitunter über Zeitgeschichte geurteilt wird, hat ihn gestört. Auch der Mainstream mit seinen Um- und Neudeutungen. Früher habe er klare Erinnerungen an Ereignisse gehabt. „Inzwischen habe ich so viele Dinge über ein und dieselbe Sache gehört und gelesen, dass ich manchmal schon gar nicht mehr weiß, haben die anderen eigentlich recht oder ich“, sagte er einmal. Kleist beschränkte sich in der Öffentlichkeit darauf, bei Gedenktagen oder Gastauftritten seine Sicht zu äußern. Zum 100. Geburtstag von Stauffenberg am 15. November 2007 lobte er ihn als Menschen und Patrioten. Seine eigene Rolle trat in den Hintergrund. Das ging so weit, dass Kleist über sein erstes Treffen Anfang 1944 behauptete, dass er nicht mehr alles wisse, was sie bei ihrem Vieraugengespräch beredet hätten.

Die Gründung der Münchner Sicherheitskonferenz hat mit seinen Erfahrungen im Widerstand zu tun. Es sei ihm mit dem Forum stets um das Verhältnis zum Krieg gegangen und um die Frage, Leben zu schonen, betonte Kleist. „Ich habe gesehen, dass die Politiker kaum Zeit für solche Debatten haben, dass sie eingezwängt sind, auch in parteipolitische Vorgaben.“ Das habe er aufbrechen wollen: Es sei doch dumm zu sagen, in einer Demokratie kann man nichts machen, außer alle paar Jahre zur Wahl zu gehen. Ewald Heinrich von Kleist, nach dem ein Preis benannt ist und in Frankfurt am Main ein Platz, hat bewiesen, dass man sehr wohl mehr machen kann.

Lars-Broder Keil ist Journalist, Historiker, Buchautor und Archivar. Aktuell leitet er das Unternehmensarchiv der Axel Springer SE. Von ihm erschien: Hans-Ulrich von Oertzen. Offizier und Widerstandskämpfer. Ein Lebensbild in Briefen und Erinnerungen, Berlin 2005 sowie Stauffenbergs Gefährten. Das Schicksal der unbekannten Verschwörer (zusammen mit Antje Vollmer), Berlin 2013.