Übersicht – Springen Sie in die jeweiligen Abschnitte:

☛ Familiärer Hintergrund und Ausbildung

☛ Zwischen Anpassung und Distanzierung

☛ Beruflicher und politischer Aufstieg

☛ Bundesinnenminister in der Regierung Adenauer

☛ Außen- und Sicherheitspolitiker in den 1960er Jahren

☛ Langer Ausklang einer politischen Karriere

Familiärer Hintergrund und Ausbildung

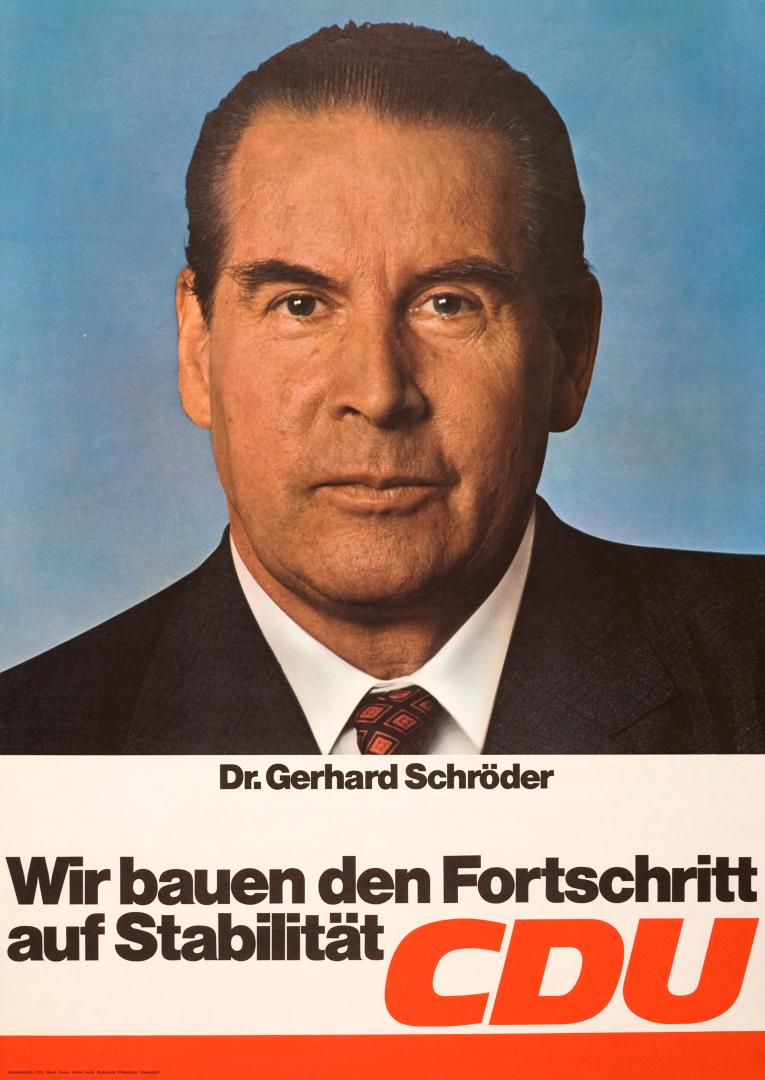

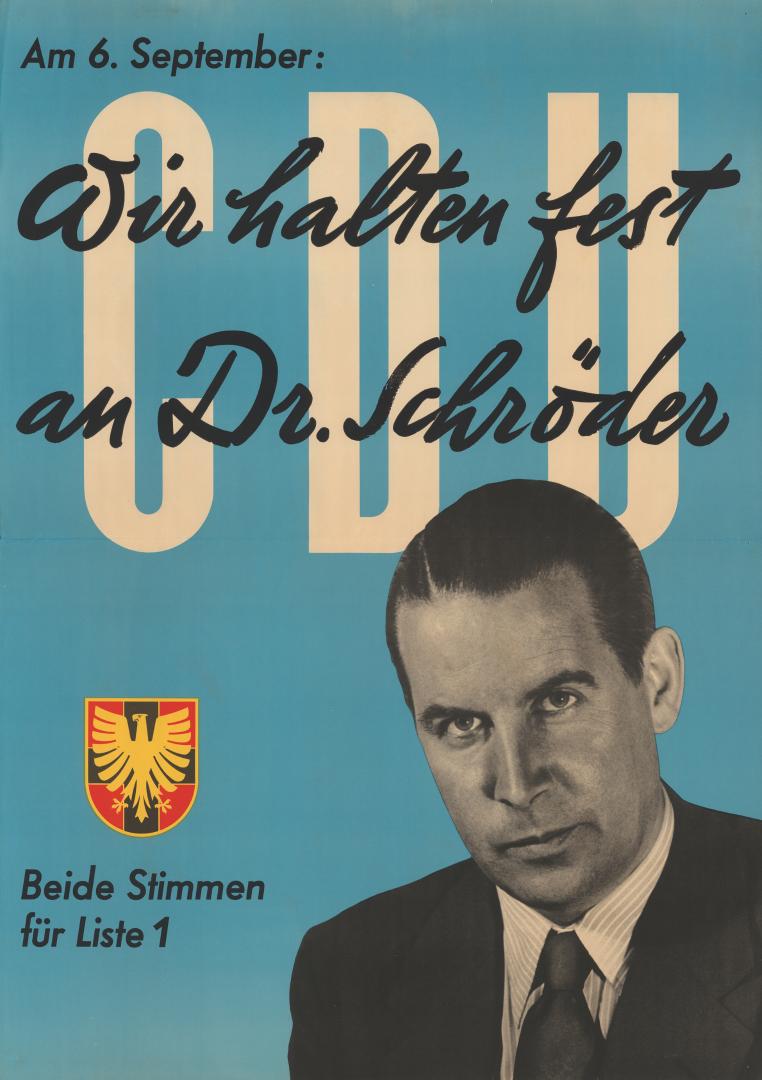

Gerhard Schröder wurde am 11. September 1910 als Sohn eines ostfriesischen Reichsbahnbeamten in Saarbrücken geboren. Nach der Versetzung seines Vaters wuchs er in Trier auf. Prägend für Schröder war die Erziehung in einem preußisch-protestantischen Elternhaus mit der Vermittlung von Werten wie Verantwortungsbewusstsein und Pflichterfüllung.

Nach dem Abitur am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Trier 1929 absolvierte er an den Universitäten in Königsberg, Edinburgh, Berlin und Bonn ein Studium der Rechtswissenschaft. Während seiner Studentenzeit trat er erstmals parteipolitisch in Erscheinung. Als Vertreter der rechtsliberalen Deutschen Volkspartei (DVP) gehörte er dem AStA der Universität Bonn an. Mit einer Arbeit über ein tarifrechtliches Thema wurde er 1933 in Bonn zum Doktor der Jurisprudenz promoviert.

Zwischen Anpassung und Distanzierung

An der Juristischen Fakultät der Universität Bonn war er seit 1932 als Assistent beschäftigt, ehe er 1934 als Referent an das Kaiser-Wilhelm-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht nach Berlin ging. Auch für Gerhard Schröder blieb der 30. Januar 1933, die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler und die damit verbundene Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, nicht ohne Folgen. Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 setzte beim Eintritt in den Staatsdienst ein Engagement für die nationalsozialistische Bewegung voraus. Deshalb trat Schröder 1933 der NSDAP bei und stellte auch einen Aufnahmeantrag für die Mitgliedschaft in der SA. 1936 legte er sein Zweites Juristisches Staatsexamen ab und trat in eine Berliner Anwaltskanzlei ein. Schröder kam in Kontakt mit der Bekennenden Kirche und hörte Predigten von Martin Niemöller und Hans Asmussen. Die wachsende Distanz zum NS-Regime führte 1941 schließlich zum Austritt aus der NSDAP. Anlass war seine Heirat mit der Bankierstochter Brigitte Landsberg, deren Vater nach den Nürnberger Gesetzen von 1935 als „Mischling I. Grades“ galt. Die Hochzeit war daher nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich, die unter der Bedingung erteilt wurde, dass Schröder, der sich seit 1939 als Soldat im Kriegsdienst befand, in der Wehrmacht keine Vorgesetztenfunktion ausübte, also nicht Offizier werden durfte. Mit der Heiratserlaubnis kündigte er seine Mitgliedschaft in der NSDAP. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor: Christina, Jan und Antina. Brigitte Schröder war ihrem Mann eine kluge Lebensgefährtin, die sich stark im sozial-karitativen Bereich engagierte. 1969 gründete sie die Evangelische Krankenhaus-Hilfe („Grüne Damen und Herren“).

Gerhard Schröder, der den ganzen Zweiten Weltkrieg mitmachte, kam nach der Kapitulation in englische Kriegsgefangenschaft, aus der er im Sommer 1945 bereits entlassen wurde.

Beruflicher und politischer Aufstieg

Nach 1945 zählte Schröder zu den Männern der ersten Stunde beim staatlichen und parteipolitischen Wiederaufbau in Deutschland. Zunächst war er in der preußischen Rheinprovinz als Persönlicher Referent des Oberpräsidenten Hans Fuchs tätig, nach der Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen 1946 wurde er Referent im dortigen Innenministerium. Nach Differenzen mit dem sozialdemokratischen Innenminister Walter Menzel verließ er 1947 den Landesdienst, ließ sich als Rechtsanwalt in Düsseldorf nieder und wurde kurze Zeit später Abteilungsleiter in der von der britischen Besatzungsmacht bestellten Behörde zur Neuordnung der Eisen- und Stahlindustrie.

Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland trat Schröder, der zu den Mitbegründern der CDU zählte, aktiv auf die politische Bühne. Als Befürworter eines Mehrheitswahlrechts nach englischem Vorbild und als evangelischer Christ hatte er sich für eine Mitgliedschaft in der CDU entschieden und nicht etwa in der FDP, was angesichts seines früheren Engagements in der DVP im Bonner Studentenparlament vorstellbar gewesen wäre. Bei der ersten Bundestagswahl am 14. August 1949 bewarb er sich erfolgreich um ein Abgeordnetenmandat im Wahlkreis Düsseldorf-Mettmann. Der damalige Vorsitzende der CDU Rheinland, Konrad Adenauer, hätte ihn lieber als Abgeordneten im Düsseldorfer Landtag gesehen. In der CDU/CSU-Bundestagsfraktion stieg er rasch in die Führungsspitze auf und wurde 1952 zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Bundeskanzler Adenauer wurde auf ihn in der Debatte über die Montanmitbestimmung aufmerksam, einem Feld, das ihm aus seiner Tätigkeit in der Eisen- und Stahlindustrie vertraut war. Schröder trug wesentlich dazu bei, dass die Regelung der paritätischen Mitbestimmung in der Montanindustrie in der Unionsfraktion und dann im Bundestag eine Mehrheit fand.

Bundesinnenminister in der Regierung Adenauer

Nach der Bundestagswahl von 1953 holte ihn Adenauer als Nachfolger von Bundesinnenminister Robert Lehr in sein Kabinett. Bereits in seinem ersten Amtsjahr geriet Schröder mit der „Affäre John“ in eine schwere Krise. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Otto John, wechselte unter bis heute nicht geklärten Umständen im Juli 1954 in die DDR und ließ sich dort als Kronzeuge gegen die Regierung Adenauer benutzen. Schröder, der die Berufung Johns als Verfassungsschutzpräsident nicht zu verantworten hatte, überstand diese Affäre. In der Folgezeit entwickelte sich Schröder zu einem in seiner Kompetenz respektierten Fachminister, der mit seinem Eintreten für die wehrhafte Demokratie und einen starken Staat allerdings innenpolitisch polarisierte.

Mochte das Vorantreiben des von seinem Amtsvorgänger eingeleiteten Verfahrens zum Verbot der extremistischen KPD noch Zustimmung finden, stieß er mit seinen Plänen zur Notstandsgesetzgebung auf massive Widerstände. Sein legendär gewordener Satz, der Notstand sei die Stunde der Exekutive, war für die SPD-Opposition Anlass, und hierin wurde sie von weiten Teilen der veröffentlichten Meinung nachhaltig unterstützt, vor der Gefahr eines autoritären CDU-Staates zu warnen. Gleiches galt für die Initiative zur Errichtung eines Zweiten Fernsehprogramms, das aus Mitteln des Bundeshaushalts finanziert werden sollte und deshalb als „Regierungs-Fernsehen“ kritisiert wurde. Auch in den eigenen Reihen war die Politik des Bundesinnenministers nicht unumstritten. Mit Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß kam es zu Konflikten, weil er sich gegen die Übernahme des Bundesgrenzschutzes bzw. ganzer Einheiten in die neugeschaffene Bundeswehr wehrte. Schröder und Strauß waren potentielle Rivalen um die Nachfolge Adenauers, was sie im Unionslager zu erbitterten Gegnern werden ließ.

In den Jahren seiner Amtszeit als Bundesinnenminister verfestigte sich das Bild von Schröder, ein „Mann der Exekutive“ (Torsten Oppelland) zu sein, dem die Anbindung an die Fraktion und die Partei fehle. Auch der Evangelische Arbeitskreis der CDU/CSU, dessen Vorsitz er 1955 als Nachfolger von Robert Tillmanns übernahm und bis 1978 ausübte, stellte für ihn keine politische Hausmacht dar wie der Vorsitz der CDU-Sozialausschüsse für Hans Katzer oder der Vorsitz der Mittelstandsvereinigung für Kurt Schmücker. Als Vorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises leistete er aber einen wichtigen Beitrag zur Integration des protestantischen Lagers in der Union.

Außen- und Sicherheitspolitiker in den 1960er Jahren

Als Schröder nach der Bundestagswahl 1961 als Nachfolger von Heinrich von Brentano, der in den Koalitionsverhandlungen mit der FDP nicht durchzusetzen war, zum Bundesaußenminister berufen wurde, überraschte er die vorher von ihm nicht gerade umworbene Opposition mit kontinuierlichen Kooperationsangeboten.

Schröder, der sich für eine starke Nordatlantische Allianz einsetzte und den Beitritt Großbritanniens zur EWG befürwortete, plädierte für eine flexiblere Haltung in der bundesdeutschen Ostpolitik. Wenige Monate nach seiner Amtsübernahme – im Februar 1962 – legte er in einer Denkschrift der Bundesregierung an die Sowjetunion das deutsche Interesse an einer Politik der Verständigung und friedlichen Zusammenarbeit auch mit dem Osten dar. Im gleichen Jahr begannen Verhandlungen mit Polen, Rumänien, Ungarn und Bulgarien über den Abschluss von Handelsabkommen und der Errichtung von Handelsmissionen. Entsprechende Vereinbarungen wurden im März 1963 mit Polen, im Oktober und November mit Rumänien und Ungarn und schließlich im März 1964 mit Bulgarien unterzeichnet.

Seine Ostpolitik stand im Kontext der nach der Kuba-Krise im Herbst 1962 verstärkten internationalen Bemühungen um Friedenssicherung und um einen Abbau der Spannungen zwischen Ost und West. Die „Friedensnote“ der Bundesregierung vom 25. März 1966 formulierte prägnant die Grundzüge der Schröderschen Außenpolitik: In ihr war der Gedanke formuliert, mit den osteuropäischen Staaten, vor allem der Sowjetunion, Polen und der Tschechoslowakei, Gewaltverzichtserklärungen auszutauschen und damit eine wichtige Voraussetzung für eine weitere konstruktive Entwicklung der beiderseitigen Beziehungen zu schaffen. Auch erklärte die Bundesregierung im Sinne der amerikanischen Entspannungspolitik ihre Bereitschaft, einem Abkommen über die Nichtverbreitung von Atomwaffen und über die Verminderung des nuklearen Potentials in Europa beizutreten.

Die atlantisch orientierte Außenpolitik Schröders, die nach dem Regierungswechsel von 1963 durch den neuen Bundeskanzler Ludwig Erhard voll gedeckt wurde, stützte sich im Regierungslager auf die norddeutschen Landesverbände der CDU und die FDP und konnte im Bundestag auf Rückendeckung von Seiten der SPD rechnen. Gegen diesen außenpolitischen Kurs formierte sich in den Unionsparteien massiver Widerstand, angeführt von den beiden Parteivorsitzenden Adenauer und Strauß und dem einflussreichen CSU-Bundestagsabgeordneten Freiherr zu Guttenberg. Die sogenannten Gaullisten fürchteten, dass die Bundesrepublik ein Opfer der amerikanischen Entspannungspolitik werden könnte, und wollten daher das Gewicht der Bundesrepublik gegenüber der USA durch eine enge deutsch-französische Zusammenarbeit verstärken. Hinsichtlich der Ostpolitik hielten sie starr am Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik und an der Hallstein-Doktrin fest; ihnen ging bereits die Schrödersche Ostpolitik zu weit. Deshalb konnten sie auch kein Interesse daran haben, dass der Atlantiker Schröder nach dem Ende der christlich-liberalen Koalition im Herbst 1966 Erhard im Kanzleramt folgte. Darin ist ein wesentlicher Grund für die Wahl des von den Bonner Auseinandersetzungen unbelasteten baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kurt Georg Kiesinger zum Kanzlerkandidaten von CDU und CSU zu sehen, dem Schröder bei der fraktionsinternen Entscheidung unterlag.

In der Regierung der Großen Koalition übernahm er das Amt des Bundesverteidigungsministers, das er souverän leitete, ohne allerdings besondere Akzente setzen zu können. Für den Fall eines Scheiterns der Großen Koalition und der Neuauflage einer Koalition mit der FDP stand Schröder als Kanzlerkandidat bereit.

Langer Ausklang einer politischen Karriere

Nachdem die Kanzlerschaft für Schröder nicht mehr erreichbar war, strebte er das Amt des Bundespräsidenten als Krönung seiner politischen Laufbahn an. In der Bundesversammlung am 5. März 1969 verlor er jedoch im 3. Wahlgang gegen den SPD-Kandidaten Gustav Heinemann, da die FDP trotz vorhandener Sympathien für Schröder den Machtwechsel in Bonn zugunsten einer sozial-liberalen Koalition einleiten wollte.

Nach dem Wahlsieg der sozial-liberalen Koalition 1969 übernahm Schröder den Vorsitz im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages. In diesem Amt beeinflusste er aus der parlamentarischen Opposition heraus die Außenpolitik der Bundesregierung unter den Bundeskanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt. Hervorzuheben ist Schröders Reise nach Peking im Juli 1972, um die Aufnahme diplomatischer Beziehungen in die Wege zu leiten. In langen Gesprächen mit der chinesischen Regierung konnte er die Voraussetzung für eine baldige Normalisierung der deutsch-chinesischen Beziehungen schaffen. Bereits im Oktober 1972 wurden in Peking Vereinbarungen zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet.

Nach dem Rücktritt Rainer Barzels als Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Mai 1973 versuchte Schröder noch einmal, einen Spitzenplatz im Machtgefüge der Unionsparteien zu besetzen, und stellte sich zur Wahl. Er unterlag allerdings gegen seinen früheren Staatssekretär Karl Carstens deutlich und verzichtete danach auf eine erneute Kandidatur als stellvertretender Parteivorsitzender.

1980 schied Schröder aus dem Bundestag aus. Dem engagierten Befürworter der deutschen Einheit war es noch vergönnt, den Fall der Berliner Mauer bewusst mitzuerleben, bevor er am 31. Dezember 1989 verstarb.

Curriculum vitae

- 11.09.1910 geboren in Saarbrücken

- 31.12.1989 gestorben in Kampen (Sylt)

- 1929 Abitur am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Trier

- 1929 – 1932 Studium der Rechtswissenschaft an den Universitäten in Königsberg, Edinburgh, Berlin und Bonn

- 1932 – 1934 Fakultätsassistent an der Universität Bonn

- 1933 Promotion zum Dr. jur.

- 1934 – 1936 Referent am Kaiser-Wilhelm-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Berlin

- 1936 Zweites Juristisches Staatsexamen

- 1936 – 1939 Anwaltsassessor

- 1939 – 1945 Kriegsteilnahme, Kriegsgefangenschaft

- 1945 Mitbegründer der CDU

- 1945 – 1947 Beamter im Oberpräsidium der preußischen Rheinprovinz bzw. Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

- 1947 – 1953 Rechtsanwalt und Abteilungsleiter der North German Iron and Steel Control (seit 1949: Stahltreuhändervereinigung)

- 1949 – 1980 Mitglied des Deutschen Bundestages

- 1952 – 1953 Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion

- 1953 – 1961 Bundesminister des Innern

- 1955 – 1978 Bundesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU

- 1961 – 1966 Bundesminister des Auswärtigen

- 1966 – 1969 Bundesminister der Verteidigung

- 1967 – 1973 Stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU

- 1969 – 1980 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages

Literature

- Franz Eibl: Politik der Bewegung. Gerhard Schröder als Außenminister 1961–1966 (Studien zur Zeitgeschichte, Band 60). München 2001.

- Jurist und Politiker. Ansprachen anlässlich des Goldenen Doktorjubiläums von Dr. Gerhard Schröder, gehalten am 12. November 1984 in der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Politeia 15). Bonn 1985.

- Hermann Kunst/Helmut Kohl/Peter Egen (Hrsg.): Dem Staate verpflichtet. Festgabe für Gerhard Schröder, Stuttgart. Berlin 1980.

- Ernst Kuper: Frieden durch Konfrontation und Kooperation. Die Einstellung von Gerhard Schröder und Willy Brandt zur Entspannungspolitik. Stuttgart 1974.

- Torsten Oppelland: Der „Ostpolitiker“ Gerhard Schröder. Ein Vorläufer der Sozialliberalen Ost- und Deutschlandpolitik? (2001).

- Torsten Oppelland: Gerhard Schröder (1910–1989). Politik zwischen Staat, Partei und Konfession (Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte, Band 39). Düsseldorf 2002.

- Hanns Jürgen Küsters: Einführung, in: „Dem Staate verpflichtet“ - 100. Geburtstag von Gerhard Schröder (2011).

- Torsten Oppelland: Wehrhafte Demokratie und demokratisches Staatsbewusstsein: Der Bundesminister des Innern in der Regierung Adenauer, in: „Dem Staate verpflichtet“ - 100. Geburtstag von Gerhard Schröder (2011).

- Joachim Wintzer: Zwischen Mauerbau und NATO-Doppelbeschluss: Der Außen- und Sicherheitspolitiker Gerhard Schröder, in: „Dem Staate verpflichtet“ - 100. Geburtstag von Gerhard Schröder (2011).

- Thomas de Maizière: Gerhard Schröder - Ein Politiker mit Augenmaß, in: „Dem Staate verpflichtet“ - 100. Geburtstag von Gerhard Schröder (2011).